2017年 - 北海道渡島小島に不審船が停泊していることを北海道警察のヘリコプターが確認。以後、島内の施設破壊、窃盗行為が明らかになった。

11月28 の日付

8

重要な日

39

重要な出来事

222

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

アルバニアの独立記念日:歴史と文化を探る

アルバニアの独立記念日は、毎年11月28日に祝われます。この日は、1912年にオスマン帝国からの独立が宣言されたことを記念しています。歴史的な背景としては、19世紀末から20世紀初頭にかけて、アルバニアは民族自決の動きが高まり、独立を求める声が広まりました。特に、バルカン半島全体が政治的・軍事的な緊張状態にあった時期において、アルバニア人たちは自らのアイデンティティと文化を守るために戦った結果、この重要な瞬間を迎えました。このような背景には、多くの文学や芸術も影響し合いながら、人々は故郷への深い愛情を抱き続けました。勝利の風:この地の名誉の旅その日、1900年代初頭。青い空には雲一つなく、その晴れやかな光景はまさに未来への期待感で満ち溢れていました。「自由!」「独立!」という声が広場で響き渡り、人々は赤と黒の旗を手に掲げていました。その瞬間、人々は希望という名の風を感じていました。そして、この土地には数世代にもわたる夢が息づいていたことを忘れてはいませんでした。夜明け前…1912年、その歴史的瞬間まで道程は決して平坦ではありませんでした。多くの戦闘や苦難が待ち受けていた中で、多くの先人たちが命懸けでこの地位まで辿り着いたことを思うと、その偉業は決して小さくありません。「私たちは自由だ!」というスローガンには、その重みがあります。家族や友人、大切な人々との別れも経験した彼ら。しかし、それでも彼らは諦めず、自分たちだけではなく次世代へも希望となる道筋を築こうとしていました。子供の思い出帳今日、多くのアルバニア人たちは、この日の意味を子供たちへ語り継ぎます。それぞれのお家では、小さなお祭りやイベントが開かれます。その中で、新しい旗作りや歌、お祝い料理など色とりどりな伝統行事があります。赤ワイン片手に、「私達もいつか、自分自身のできる範囲でこの国を良くしよう」と語られる場面も少なくありません。そうした日常から生まれる絆こそ、本当の独立につながっていると言えるでしょう。祝祭の日々:人々が織り成す物語"ウィンターワイン" の甘美な香りと共鳴する太鼓音。そのリズムによって織り成される音楽・踊り・笑顔。それこそ、この土地に根ざす文化です。この特別な日は市民全体によって祝福され、それぞれ異なる文化背景持つ人々とも共有されます。その中には過去への感謝、自分自身への誇り、新しい未来への希望など、多様性溢れる思いがあります。振り返れば…その先見えぬ道行き"自由" とは果たして何なのだろう?ただ手放された鎖なのか、それとも心内外から解放されることで得られる新しい景色なのか? This question resonates deep within the heart of every Albanian on this special day. As they gather in public squares and homes alike, to celebrate, they embrace not just the joy of independence but also the recognition of struggles past and future possibilities.伝説として生き続けるヒーローたち(....

モーリタニアの独立記念日とは?歴史と祝祭の意味

モーリタニアの独立記念日、すなわち1960年11月28日は、この国にとって特別な意味を持つ日です。この日、フランスからの独立を果たし、長い植民地支配から解放されたことで、人々は新しい希望と自由への道を歩み始めました。モーリタニアは、北西アフリカに位置し、西側は大西洋に面し、豊かな文化と歴史を持っています。民族や言語が多様であり、サハラ砂漠の広がりやその周辺地域との関係も深い土地です。植民地時代には、多くの困難が人々を襲いました。フランスの統治下で多くの伝統や文化が抑圧され、人々は自らのアイデンティティを見失いかけていました。しかし、その中でも抵抗する声が上がり続けました。そして1958年に行われた住民投票で自治権を得たことは、新しい運命への第一歩となりました。勝利の風:この地の名誉の旅あの日、大空には青い空が広がり、澄んだ風が吹き抜ける中で、人々は集まりました。「自由!独立!」という声が響き渡った瞬間、それまで抱えていた重荷から解放されるような感覚でした。その瞬間、誰もが息を飲み、自らが書き換えようとしている未来に胸躍らせたことと思います。夜明け前…独立前夜、多くの家庭では緊張感と期待感入り交じる気持ちでいっぱいでした。「明日は何か変わる」という希望。それぞれの日常生活には小さな戦いがあります。家族や友人との絆、新たな生まれ変わりへの期待…。そしてついに訪れるその時、「あなた方は自由になりました」と宣告された時、人々は抱擁し合い涙しました。彼ら自身だけでなく、それぞれ先祖から受け継ぎ続けてきたものへの誇りもあったでしょう。子供の思い出帳子供たちは街頭で踊りながら走り回ります。「私たちは自由だ!」その言葉はどんな美しいメロディーよりも響きます。それぞれ異なるバックグラウンドや伝統にも関わらず、一緒になって祝う姿勢こそ、この国に必要だった連帯感です。赤いカーネーションの鋭い香りや太鼓音混ざり合う中、人々は新しい章へ進む準備を整え始めていました。これまで何度も繰返された戦争や紛争。しかし彼らには共通する強さがあります。それこそ、この国土への愛情。その後30年以上経てもなお、この日を祝う人々を見ることで「私たちは一つ」というメッセージが心底浸透します。文化的背景:そしてそれぞれの日常へ「バラクール」という地元料理 モーリタニアでは特別な日の食事として「バラクール」を楽しむ習慣があります。この料理には豊かな味付けとともに伝統的な要素も含まれており、親密さや結束感を象徴しています。その香ばしい香料とともに、お祝いムードへ誘います。"新しい時代" の象徴として現れる街並み また、美術館などでは独立記念日に合わせて特別展示会など開催されます。またモーリタニア音楽・ダンスフェスティバルも行われ、多様性ある文化交流によってこの土地ならではのお祝いとなります。他国とは異なる味わいや喜び、美しさこそ彼女達自身なのです。また、若者達がお互い学びあえる場でもあります。このような活動によって世代間交流もしっかり深まりますね! (結論)"しかし、本当に独立とは何か?それだけではなく次世代へ繋ぐものなのか…" ただ歴史的出来事として留め置くだけではない。この出来事によって作業された未来像—それ自体良好種とも言えるでしょう。しかし私達一人ひとりには目指すべき方向性があります。"進化=発展=成長" これは常につづいている道程です!未来を見る限界なく開いてゆく姿勢こそ必要ですね!これこそ本当 の価値ある旅路なのでしょう… 実際過去受難した方々・今日活動している全て方にも心より敬意表したく思います。...

パナマの独立記念日: スペインからの自由を祝う日

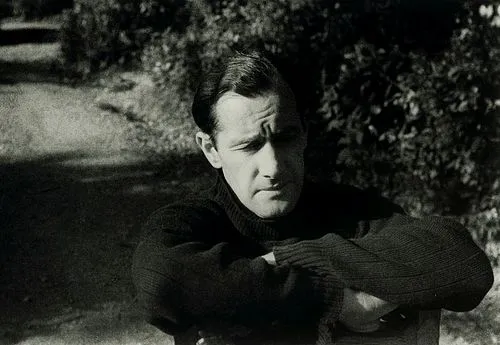

1821年11月28日、パナマはついにスペインから独立を果たしました。この日を祝うことは、パナマ人にとって単なる国の誕生日ではなく、彼らの文化とアイデンティティが形成された重要な瞬間です。実際、独立記念日は、その後の政治的運命や経済発展にも大きく影響を与えました。歴史的には、パナマは長い間スペイン帝国の一部であり、その植民地時代は1520年代から始まりました。金や銀などの資源が豊富な中南米地域であったため、パナマもまたその利益を享受する一方で、多くの圧制と不平等に苦しんできた経緯があります。このような背景から、19世紀初頭には自由や自主性を求める声が高まりました。勝利の風:この地の名誉の旅1821年11月28日の朝、小さな町であったパナマ市には新しい希望が広がっていました。街角では赤い花々が咲き乱れ、人々は鮮やかな衣装に身を包み、自らの存在意義を見出す瞬間を迎えようとしていました。その日は太陽も燦々と輝き、多く人々が集まる中、「自由」と「解放」の言葉が響き渡りました。夜明け前…それまで数世代にわたり続いた支配者による圧制。その重圧によって多くの日常生活が脅かされていた時代。家族たちは静かなる不満を抱えながらも、一歩踏み出す勇気など持てずにいました。しかし、それでも民衆は夢見ていました。「いつか、この土地にも自由の日が来る」と。しかし、その夢を見ることすら難しい状況でした。子供の思い出帳多くの場合、小さな子供たちもその影響下にありました。学校では教育よりも従順さが強調され、「お前たちは従うべきだ」という教えだけしか聞こえてこない。しかしある日、一人の少年は教室で夢見ることになりました。「私はいつかこの土地を自由にする!」という強い想い。彼だけではなく、多くのおそらく同じような夢を見る子ども達。その小さな心には、自分たち自身で未来を書き換える力への渇望が芽生えていたのでした。歴史への道筋独立戦争:Pitifully, the struggle for independence was not a simple affair. The ideas of liberation were spreading rapidly across Latin America, ignited by earlier revolutions in North America and France. In the early 1800s, independence movements surged throughout Spanish colonies. For Panama, it wasn't just about breaking free from foreign rule; it was also a quest for identity and self-determination...

魂の独立記念日とは?創価学会と国際的な活動の意義

創価学会は、1930年に日本で設立された仏教団体であり、日蓮宗に基づく信仰を持つ人々が集まっています。この団体は、個々の人間の成長と社会貢献を重視し、教育や文化活動を通じて人々に精神的な支えを提供しています。特に、「魂の独立記念日」と呼ばれる特別な日は、この団体が自己実現と世界平和への道を見出す重要な日として位置づけられています。この記念日は、1990年に創価学会インタナショナル(SGI)が設立されたことに由来しており、その目的は国境を越えた友情や理解、そして平和を促進することです。SGIは現在120以上の国や地域で活動しており、多様な文化背景を持つ人々との対話によって、お互いの心が響き合う瞬間を生み出しています。勝利の風:この地の名誉の旅想像してみてください。あの日、日本全国から数多くの信者たちが集まり、荘厳な儀式が始まりました。その場には、新たなる時代への希望と期待が満ち溢れ、彼ら一人ひとりが「私」という存在について深く考える機会となったことでしょう。色鮮やかな花々が飾られ、人々は共に手を取り合い、その瞬間その場所だけしかない強い絆が生まれました。夜明け前…しかし、それには多くの苦労も伴いました。過去には、不安や混乱、不寛容さという嵐も吹き荒れていました。その中でも、人々は自分自身という存在、生きる意味について真剣に向き合い続けました。それぞれが内面から湧き上る力、それこそ「魂」の独立へと繋がる道なのです。そして、その道筋には共感と思いやりで築かれる友愛があります。子供の思い出帳小さな子供たちもまた、この運動に参加しています。「私も頑張るよ!」そんな声が周囲から聞こえてくる中、大勢のお父さんやお母さんたちも一緒になって励まし合っています。それぞれ家庭で育む愛情と思いやりは、大切な宝物です。その経験こそ、未来世代への教訓となり、本当の意味で「魂」が自由になるためには何か、一緒になって探求する旅へ導いています。歴史的背景:伝承される希望創価学会自体、多様性への理解と調和という理念から発展してきました。この組織は、日本国内外問わず、多様なバックグラウンドから集まった人々によって成長し続けています。歴史的には第二次世界大戦後、日本社会全体が大変革期を迎えていた時期でもあり、人々はいかに新しい未来へ向かうべきか真剣に考えざるを得ませんでした。そうした状況下でも、一縷(いちる)の希望として浸透した宗教的哲学—それこそ「法華経」に基づいた思想— が生涯忘れることのできない意義となりました。Soul of Independence: A Universal Quest for PeaceThe significance of this day extends beyond the borders of Japan. As SGI members gather around the world to commemorate "Soul's Independence Day," they celebrate not just their individual spiritual growth, but also a collective responsibility towards global harmony. The warm laughter and the resonating chants echo through parks and community centers, creating an atmosphere filled with hope and determination.The Ripple Effect: Creating Change Through CompassionThis gathering is not merely a formality; it's a profound expression of shared values that transcends cultural boundaries...

創価学会と日蓮正宗の破門:1991年の歴史的背景と影響

1991年11月、創価学会は日蓮正宗から正式に破門されました。この出来事は、日本国内外の宗教界だけでなく、社会全体にも大きな波紋を呼び起こしました。創価学会は、戦後日本において急成長を遂げた新興宗教団体であり、その影響力は政治や教育などさまざまな分野にまで広がっていました。一方、日蓮正宗は日本の仏教界の中でも古い伝統を持つ宗派であり、この二つの団体の間には深い歴史的背景がありました。この破門劇は単なる宗教的な対立だけではなく、日本社会における権力構造やアイデンティティの変化とも密接に結びついています。特に1980年代から1990年代初頭にかけて、日本経済がバブル崩壊を迎え、多くの人々が精神的支柱を求めるようになった時期でした。信仰や理念が揺らぐ中で、この事件は人々に強烈な印象を残しました。運命の分岐点:愛と信仰の試練その日の朝、秋の日差しが柔らかく差し込む中、多くの信者たちは動揺と期待感を胸に抱えていました。神秘的な雲海から光射す空を見上げ、「これからどうなるんだろう」と思わず息を呑む瞬間。創価学会と日蓮正宗との関係が終わり、新たな道へ踏み出す運命の日となったのでした。この事件では「C作戦」という言葉も重要です。それは、創価学会内で進行していた「聖教新聞」に関連する情報操作や、組織内部への不満や緊張感を指しています。この動きによって多くの信者たちが混乱し、自らの信仰について再考せざる得ない状況となりました。夜明け前…迷走する信者たち破門という知らせは、一瞬で広まりました。「私はどこへ行けばいいんだろう?」という疑念と恐れ。しかし、その背後には長い年月積み重ねてきた絆も存在していました。「私は本当にこの道を選んできたんだ」という思い。でも今、この選択肢しかない…という葛藤。その瞬間、人々はいかなる決断も神聖視し始めます。子供の思い出帳:未来への希望記憶には、小さかった頃、お母さんと一緒に参加した法要の日があります。香ばしいお線香の匂いや、お経声と共鳴する静寂。そしてその日の光景は今も鮮明です。この出来事によって、多くのお子様方も新しい未来への期待感や不安感を抱えながら生きていることでしょう。そして、大人になった私たちも、その記憶によって道筋づけられることがあります。失われゆくもの、それでも希求される真理1991年以降、多くの場合、創価学会員として誇り高かった人々も、自身の商品(思想)について悩むようになりました。「私たちは何故ここまで来れたのでしょうか?」時折耳元で囁かれる疑問。それでも彼らはいまだ「幸福」を追求し続けます。この争いによって何か大切なものが失われてしまったようにも感じます。しかし、それでもなお、「真理」や「希望」は心奥底から希求され続けています。哲学的問いとして:何故我々は争う?C作戦以来、人々はそれぞれ異なる観点から物事を見るようになりました。でも一つ確かなことがあります。それは、人間同士のお互いへの理解不足。不安定な状況下では自我意識が強まり、「自分こそ」が最優先になることもしばしば。そしてその裏側には、それぞれ自身への想いや願望があります。しかし、本当にそうなのだろうか?それともただ過去へ囚われ続けるだけなのだろうか?いつしか心奥深くまで問い直されることとなります。まとめとして:勝利とは何か?ただ過去との闘争なのか、それとも新しい道へ向けた灯火なのか?C作戦以来、多く音楽作品や文学作品にも影響した結果、一歩踏み出す勇気こそ、新しい道筋へ導いていると言えるでしょう。あの日の日付、高鳴る鼓動、その背後には無数以上のできごとがあります。そしてそれぞれ違った方向性へ進もうとしている今、その波乱万丈の日々こそ我々自身へのメッセージなのです。しかし勝利とは果して何なのでしょう。その答え探す旅路こそ、一生涯続いてゆくだろうと思います。...

日本の税関記念日:歴史と重要性

税関記念日は、日本において非常に重要な意義を持つ行事です。毎年、10月20日に祝われ、この日は日本の税関制度の設立と発展を振り返る機会となります。税関は、国境での物品検査や不正輸入防止など、多岐にわたる役割を担っています。その歴史は古く、明治時代まで遡ります。当初は外国との貿易が始まったことから、適切な管理が求められました。この日には、全国各地でさまざまなイベントや式典が開催されます。一般市民も参加できる催しや教育プログラムも多く、子供たちが税関の重要性を学ぶ良い機会でもあります。過去には展示会や体験コーナーなどもあり、多くの人々がその活動を身近に感じられるよう努めています。静かな誇り:日本の国境線で守られるもの秋晴れの日々、日本中で風が優しく吹き抜ける頃、この日は単なる記念日ではなく、日本全体への感謝の日とも言えます。青い空に浮かぶ白い雲は、私たちの日常生活と経済活動を支える影響力ある存在—税関職員たちへの感謝状でもあります。彼らは見えないところで国境線を守り、大切な財産と文化遺産を未来へと繋げているのです。夜明け前…新しい出発への期待これまで数多くの歴史的出来事があった中、この日の意義とは何でしょう?それは未来へ向かう出発点でもあります。人々が集まり、それぞれ思い描く「豊かな日本」を語り合う場となります。そして、その中心には必ず税関があります。「私たちの生活」と「国家」と密接に結びついた存在として、その役割が重要視され続けているからです。子供の思い出帳:未来への種蒔き子供たちはこの日に訪れることで、自分たち自身も将来何かしら貢献できるという希望に胸躍らせます。そして、お父さん、お母さんから聞いた話や、自分自身が経験したことによって、「私は何者なのか?」と考える機会にもなるでしょう。それこそ、新しい世代への贈り物と言えるかもしれません。明治時代、日本政府は西洋諸国との貿易拡大政策を進めました。この中で必要不可欠だった制度こそ税関でした。当初から強化された法律や規制によって、不正取引から国家経済まで様々な側面で影響力があります。また、戦後復興期には海外との交流・輸入増加によって更なる役割拡大へ向けて動き出します。このような背景から、この日はいよいよ特別な意味合いを持つようになりました。流れる時…風景画として描かれる社会"目には見えない絆" - それは信頼という名です。そして、その信頼こそ我々一人ひとりにも必要不可欠なのです。この日の意味するところ、それだけではありません。他者との連帯感、自身の責任、自分だけではなく皆で築く社会について考えさせてくれる日なのです。その美しさこそ、日本文化そのものと言えるでしょう。権利と義務…共存する絆Pride of Japan! このフレーズこそ我々市民一人ひとりが胸に刻むべきものではないでしょうか?ただ受け取るだけではなく、それぞれ果たすべき責任があります。そしてこの儀式によって、そのバランス感覚も育まれてゆくのでしょう。その瞬間、一つになった気持ちは忘れてはいけません。“次世代”へ向けても同じ思いという想像力!共鳴する心臓音とも言えますね!"果実とは何だろう?それともただ風景画だったと思えばいい?"- 私たちはどんな価値観や視点からでも自由ですが、この記念日自体が持つ強烈なメッセージについて再度問うことになります。「自分自身」を知ろうという意識、それすらもまた大切なのです。一見当たり前ですが、それでも気づいてみれば新しい目標となります。そのためにもここ“日本”という土台となった土地、そして未だ多様性ある文化圏として広げ続けたいものですね! ...

いいニーハイの日の楽しみ方とその魅力

「いいニーハイの日」とは、日本において11月22日に祝われる特別な日です。この日は、ファッションやストリートカルチャーにおいて人気のある「ニーハイソックス」に焦点を当て、その魅力を再認識することが目的とされています。1980年代から徐々に流行し始めたこのスタイルは、世代を超えて多くの人々に親しまれています。日本では、特定の日を設けることで文化的な意義が強調され、人々がそのトレンドやスタイルについて考える機会が与えられます。特に、ニーハイソックスは若者のファッションアイコンとして位置づけられており、その表現力豊かなデザインや履き方は様々なスタイルに融合しています。そのため、この日の重要性はファッションだけでなく、それによって表現される個人のアイデンティティにも影響を与えています。魅惑のスリット:ニーハイの詩的世界秋風が肌寒く感じ始める頃、人々は自然と暖かさを求めます。しかし、この時期、足元には独自の美しさがあります。それは赤や黒、白いストライプなど様々な色彩で彩られたニーハイソックス。その柔らかい素材感は、まるで春風が優しく頬を撫でるような心地よさです。見た目だけではなく、その履き心地もまた、多くの人々を惹きつけてやみません。街中では、若者たちがそれぞれ異なるアプローチでこのスタイルを取り入れる姿があります。カジュアルなスカートとの組み合わせからセクシーなショートパンツまで、多様性あふれるコーディネートには目を見張ります。「いいニーハイの日」はただ一日のお祝いだけではなく、人それぞれの独自性やセンスも引き立てる場となっているのです。街角から始まった革命:子供たちのおしゃれ探求昔、日本中の子供たちが無邪気に遊ぶ姿を見ることができました。駆け回りながらも、「おしゃれ」について学んだあの日々。そして、その時代背景にはストリートカルチャーという土壌がありました。「いいニーハイの日」はただ単なる流行日という枠組みだけではなく、それによって生まれる新しい価値観も象徴しています。記憶深い友達との笑い声、小学校帰りに寄った商店街で手に入れたあこがれの商品。それぞれのおしゃれ探求には、自分自身への表現とともに仲間との絆も育まれていたことでしょう。「これだ!」と思う靴下一つでも、それだけで小さなおしゃれ革命につながっていた時代。その名残りとして、「いいニーハイの日」があるとも言えます。大人になった私たちへ:思い出と希望そして今、大人になった私たちは「あの頃」を懐かしむことがあります。しかし、「いいニーハイの日」の背後には、その懐かしさと同時に、新しい挑戦への勇気も含まれているようです。この日は、自分自身へのオマージュとも言えます。忘れてはいけない思春期の感情や衝動。そして何より、大切なのは自分自身で選び取ったものこそ、本当に価値あるものなのだという信念です。Aというブランド、Bというデザイナー…。どんな名前でも構わない。この日の背後には、自分だけのお気入りやファッション哲学があります。「私はこういうスタイルなんだ」と胸張って言える。それこそが「いいニーハイの日」の本質なのです。結論:未来への道しるべ"しかし、おしゃれとは何か?それはいったい過去から未来へ続く連鎖なのか、それとも一瞬だけ輝く幻影なのか?"...

親鸞聖人御正忌報恩講の重要性とその魅力

親鸞聖人御正忌報恩講は、日本の浄土真宗において非常に重要な行事です。この行事は、親鸞聖人の命日を中心に、彼の教えや信仰を再確認し、感謝を捧げるために行われます。親鸞聖人は1173年に生まれ、1262年に亡くなるまで、日本仏教界で大きな影響を与えました。彼は「南無阿弥陀仏」という念仏を唱えることによって、人々が救われるという教えを広めました。この行事は特に11月28日から始まり、その後数日間続きます。報恩講は、多くの場合、寺院で特別な法要が行われるほか、地域社会でもさまざまな催しが開催されます。参加者たちは、食事を共にしながら互いの信仰心や絆を深め合うことができます。この時期には多くの浄土真宗信者が集まり、自身や先祖への感謝とともに、親鸞聖人への敬意も表します。風薫る道:信心と絆の再確認「南無阿弥陀仏」の言葉には、人々の心をつなぐ力があります。その響きはまるで秋風が葉音を奏でるようであり、一同がひとつになった瞬間、その場には温かな空気が流れるでしょう。子どもたちからお年寄りまで、この言葉によって結ばれた仲間意識は他では味わえないものです。夜明け前…心静かな法要初日の朝早く、多くの参拝者たちは静寂な寺院へ向かいます。「バチン」と響く木魚の音。それぞれが自身の日常から解放され、新たな一歩を踏み出す瞬間です。「今日もまた来てしまった」と思う参拝者もいるかもしれません。しかし、その瞬間こそ、新しい気持ちで始められる合図なのです。懐かしい思い出帳:祖先との対話この報恩講では、自身だけでなく家族や先祖への感謝も大切です。「あのおじいちゃんにも、この時期には必ずお世話になったよね」。地域ごとの伝統や家族ごとの思い出、それぞれ異なるバックグラウンドから集まった人々がお互いにつながります。そして、「私たちもそうしたように次世代へこの教えを伝えてゆこう」という希望が共有されます。優雅なる和:共鳴する思想日本文化には、「和」を重んじる美徳があります。この報恩講でも、「和」の精神こそ最も重要なのです。参加者一人ひとりがお互いへの思いやりと尊敬を持ち寄り、それぞれ独自の経験と思考によって彩られてゆきます。それぞれ異なる道筋ではあっても、この場ではすべて許され、一つになります。慈愛溢れる声:みんなの笑顔"ありがとう"という言葉。一緒になることで生まれるその喜びこそ、何物にも代え難いものです。結論 : 未来への種 - 信じる力とは? "私たちは今何を見るべきなのか?過去から学び未来へ受け継ぐその力とは?”...