宇宙からの警告の日日本

宇宙からの警告の日とは地球外から何らかの形で警告がもたらされるという古来より続く人類の夢や恐れを反映した概念ですこのテーマは科学的な視点だけでなく神秘的な側面や文化的な影響をも含んでいます特に日本では宇宙とのつながりは古くから重要視されており星にまつわる神話や伝説が多く存在します天文学が発展し人類が宇宙へ進出するにつれてこの警告という言葉には新たな意味合いを帯びてきました

静寂なる空への問いかけ星との対話

夜空を見上げると多くの人は無限の可能性を感じます特に日本では天と地の間には深い結びつきがあると考えられています星座や流れ星は古代から神聖視され祈りや願い事を込める象徴でもありましたそれ故宇宙からの警告がどんな形であれ人に深刻なメッセージとして受け取られることがあります

その瞬間暗闇が包む時

ある晩日本各地で異常気象が発生しましたその時多くの人がテレビやインターネットを通じて目撃情報を耳にしましたこれは一体何なのか誰もが疑問に思った瞬間でしたそしてその日日本中は不安に包まれました不気味な静寂とともに子供たちまで夢中になっていたアニメーションや映画ではなく本物の宇宙というテーマへと心向けられることとなりました

恐怖と希望我は何者なのか

恐怖心とは裏腹に人は希望も抱いていましたもし本当に何かメッセージが送られているならそれは我への助言なのだろうそのような思考回路によって一部の人は未来への期待感すら抱いたことでしょうそしてその日以降多くの講演会やシンポジウムが開催され未知なるものに対する理解を深めようという試みが広まりました

伝説と思索古代より続く教訓

日本には天岩戸伝説など自身たちを取り巻く自然界との関係性について多様な物語がありますこのような文化的背景によって宇宙からの警告というテーマもまた興味深い解釈を得ていますそれこそ日本文化では自然現象こそ神様のお知らせだとして大切に扱われてきたためですそうした伝承には数多くのおそれと敬意そして希望があります

夜空へのささやき月明かり下で交わされた誓い

星明り溢れる夜それぞれ思い描いた未来像について語り合う家族団欒その瞬間一体どれだけ多くの夢と思い出が胸いっぱいになるでしょう大切なのはこのような交流によって人間同士更には自然界とも共鳴し合う力です私はこれからどう生きるべきだろうと問い掛けた時その答えこそ天から降り注ぐ光だったのでしょうそれゆえこの宇宙からの警告は個別にも受け取られるべき特別なお知らせとなる訳です

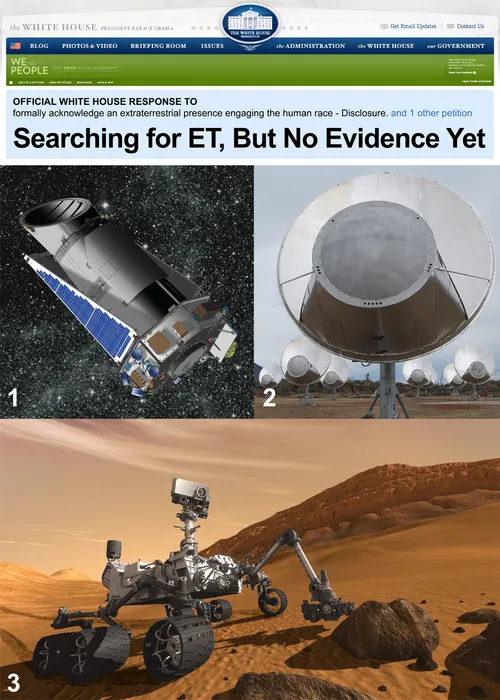

科学者たちによる探求未知への挑戦状

科学者たちは近年この現象について真剣に取り組んできました国立研究機関などでは新しい観測技術と共になぜこのようなお知らせとも取れる現象がおこったのでしょう これは単なる偶然なのでしょうか それとも大切な教訓なのでしょうか 各国共通して抱える環境問題への疑念新技術導入時期などさまざま要素絡み合っています過去には数回大規模災害前後にも関連して報道された事例もありその可能性について議論されています