スイーツの日の意味と重要性

スイーツの日は日本において毎年月日に祝われる特別な日ですこの日は甘いものを楽しむことを通じて心身のリフレッシュやコミュニケーションの促進を目的としています日本では和菓子や洋菓子が幅広く愛されておりその文化は深い歴史に根ざしています江戸時代から続く甘味文化は現代でも私たちの生活に色彩を添えているのです

この日が制定された背景には数字とがそれぞれトとシに似ていることからトシとし年齢スイーツという連想がありますこれによって人はこの日を甘いもので祝うことになりましたまたスイーツを通じた交流や親睦が促進される場面も多くこの日はまさにみんなが笑顔になる日なのです

スイーツの日の由来

スイーツの日は年にお菓子の日として初めて定められましたが後に日付が変更され現在の月日に落ち着きましたこの日を選んだ理由は数字のとがトとシしと読まれることからスイーツに親しむことを促す意味が込められています

スイーツの日の楽しみ方

スイーツの日には家族や友人と一緒にお菓子作りを楽しんだり特別なスイーツを用意したりするのが一般的ですまた多くのカフェやパティスリーでは限定スイーツや新作メニューが登場するためスイーツ巡りを楽しむ絶好の機会でもあります

おすすめスイーツ

この日には以下のようなスイーツがおすすめです

- ケーキ季節のフルーツを使ったタルトやクリームたっぷりのショートケーキは欠かせません

- 和菓子抹茶やこしあんを使った和菓子は和のテイストが楽しめる特別な一品です

- アイスクリーム秋の味覚を取り入れた限定アイスクリームも人気です

特に秋の季節には栗やさつまいもを使ったスイーツが多く登場するので旬の味覚を楽しむのに絶好のタイミングです

甘美なる誘惑心温まるデザートとの出会い

この特別な日には多くのお店で様なキャンペーンや特製メニューが用意されています街中にはパティスリーや和菓子屋の香ばしい匂いが漂いそれぞれ自慢の商品で私たちを魅了しますその瞬間誰もが息をのんだことでしょうこれもいいしあれもいいと目移りしてしまうほど多彩な選択肢が待っています

夜明け前美味しさへの期待感

朝早く起きた人はこの日のために何か特別なお菓子作りを計画します台所では小麦粉と砂糖が混ざり合う音大きなボウルで泡立つクリームの香りそれぞれ家族や友人との楽しいひと時へ向けて準備する姿は微笑ましくその背後には伝統的なレシピや家族間の思い出があります

昔から伝わるレシピ

- あんこ大福もち米から作った柔らかなお餅で包まれた甘さ控えめなあんここの一口サイズのお菓子は日本全国で愛されています

- 抹茶ケーキ香ばしい抹茶粉末から生まれるほろ苦さその後ろには日本茶文化との深いつながりがあります

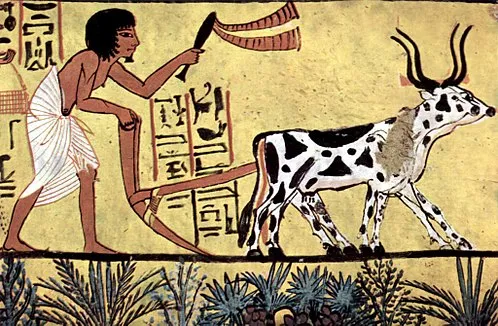

時間旅行過去への訪問

日本各地には地域ごとの特色あるスイーツがありますそれらはその土地固有の食材や気候によって形づくられてきましたこのように多種多様なお菓子群を見ることで日本人として誇れるべき豊かな食文化への理解が深まりますその土地土地で受け継がれてきた技術や創意工夫にも思いを馳せながら一口一口楽しむことこそこの日の真髄でしょう