菅公学生服の日の意味と重要性

菅公学生服の日は日本の教育と文化において特別な意味を持つ日ですこの日は学生服の重要性を再認識し若者たちが学び舎で育んだ知識や経験を振り返る機会となります歴史的には菅原道真公が学問の神として広く知られていることから彼に由来してこの日が制定されました

道真公は平安時代中期に生きた人物であり学問と文化の振興に大いに寄与した存在です彼は優れた詩人でもあり多くの優れた業績を残していますそのため菅公学生服の日は日本全体で教育や学びへの敬意を表す日ともなっているのです

知恵の樹若者たちへの祝福

その日はまるで風が運ぶ新しい知識のように日本全国でさまざまな行事や式典が行われます学校では生徒たちが制服を着用して登校し自らの学び舎への誇りを感じながら過ごしますその瞬間心には強い思い出が刻まれることでしょう

秋風と共に舞う衣

青空に浮かぶ白い雲はまるで若者たちの未来への希望そのものカリスマ的な存在だった道真公はその霊魂が今もなお我に寄り添っているかのようです学校へ向かう道すがら仲間との笑顔や励まし合う声それは未来へと続く大切な絆なのです

夜明け前 菅原道真公との約束

この日は単なる記念日ではありませんそれは日本全国の学生達が自分自身と向き合い自身について考える時間でもありますあの日何を思ったかあの日何を感じていたかそれぞれ一人ひとりによって異なる思い出がありますそしてそれこそが彼ら自身にも影響する大切な部分なのです

子供たちのお守り制服という名誉

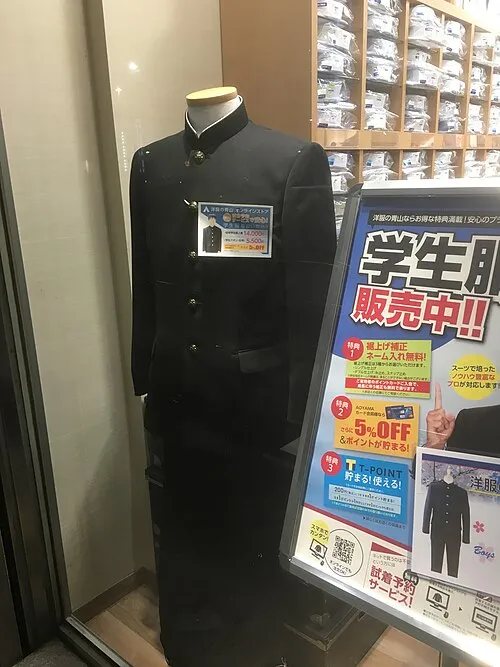

制服には特別な力がありますそれは身につけることで得られる自信や責任感赤色や青色などそれぞれ異なるデザインですがその奥には深い文化的背景がありますまた多くの場合この制服そのものも地域ごとの特色によって変わりますこの多様性こそ日本文化ならではと言えるでしょう

お祭り教え導く者として生きる喜び

人 そして 学校生活という舞台裏でそれぞれ役割を果たす一人ひとりそしてこの日に集結することでお互いからエネルギーを受け取ります同じ制服を纏った仲間同士だからこそできる交流一緒になって汗水流して勉強した時期その懐かしささえも胸いっぱいになります

風景画昔ながらのお祝い料理と現代的味覚

伝統料理 和食から洋食まであふれる美味しい料理もちろん地方によってその内容も変わりますしかし共通して言えることは人が集まり語り合う場として大切なお祝いの日になっていますねそして何より自分自身だけではなく周囲との関係づくりもできちゃいますそれこそ菅公学生服の日の本当のお楽しみなのです

過去から現在へ続くメッセージ

これは単なる過去ではなく一つ一つ積み重ねてきた経験となっています我はいまだこれから続いて行かなければならない旅路へ向かっていますしかしそれには他者との連携なしには進めないものですね菅公学生服の日を通じて得る気付きそれこそ今後私達世代につながってゆく柱となるでしょう

学問とは本質的問い掛け

とは 知識とは何だろう ただ単純な情報収集いや違いますそれ以上でも以下でもない一度体験したことあるのでしょう人生という名のお話その物語 誰も忘れてはいませんよねただ考えてみてくださいどんな衣装だろうと想像しながら更なる高みに挑む可能性についてまたいつでも帰れる場所学校こここそ私達共有する情熱教育なのだから