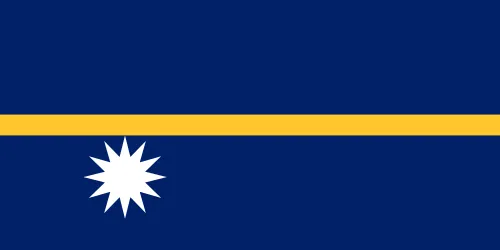

独立記念日ナウルの意味と重要性

ナウルの独立記念日すなわち毎年月日はこの小さな島国にとって特別な意味を持つ年のこの日ナウルはオーストラリアから独立し自らの運命を切り開く第一歩を踏み出した太平洋の真ん中に位置するこの国はかつて肥沃なリン酸塩鉱山で知られその富が経済成長を支えていたしかし独立後は経済的挑戦も多く持続可能な未来への道を模索することとなった

歴史的にはナウルはドイツや日本などによる植民地支配を受けた時期もありその間に文化や伝統が大きく影響されてきたそのためこの独立記念日は単なる政治的意義だけでなく民族としてのアイデンティティや文化復興の象徴でもあるこの日には自国の歴史と未来への希望が交錯し人は誇り高くその場に集まる

勝利の風この地の名誉の旅

その瞬間大空に広がる青い海が反射する光で煌めき人は一斉に声を上げた私たちには自由があるという思いが耳元で響いているようだったバンド演奏された伝統音楽と共に赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う島全体が祝祭ムードに包まれそれぞれが自らの日常から解放され新しい明日に向けて羽ばたこうとしていた

夜明け前

独立記念日の前夜多くの人は心躍らせながら星空を見上げたその瞬間人は過去へと思いを馳せその背後には祖先たちの日や戦いについて考えずにはいられない彼らのおかげで今ここにいると誰もが感じ取っただろうそして夜明け前一筋の光が海面を照らすようになったそれこそ新しい時代への道しるべとなった

子供の思い出帳

子どもたちは特別な衣装をまとってパレードに参加したその無邪気な笑顔は大人たちにも勇気と希望を与えていた私も大きくなったらこの国を守るよそんな声援も聞こえてくるようだった自由という言葉について教えながら大人達は子供達へその価値や意味について語りかけていたこの日の風景こそ未来への種まきとも言えるだろう

文化的背景伝承された物語

ナウルでは様な伝説や物語が代受け継がれているそれぞれがお互いに影響し合いながら育まれてきましたそしてこれまで知られているエアランガという歌では古代社会から現代まで一つ一つ物語がありますこの曲調と歌詞には強さや美しさだけではなく自分自身および他者との絆について教えるメッセージも含まれているこの文化的背景こそ今日でも多く人によって誇り高く守られている要素だと言えるでしょう

哲学的問いかけ自由とは何か

しかし自由とは何なのかそれはいったいいつまで続くだろうまたただ単なる権利なのかそれとも心から求め続けない限り手に入れることのできない宝なのだろうかこれから先この小さな島国ナウルはいまだ果敢なる挑戦と機会との狭間で生存してゆかなければならないそのためにも過去への感謝と現在・未来への期待感情こそ重要なのです