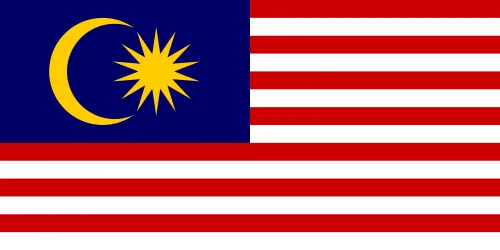

首都制定記念日マレーシアの意味と重要性

首都制定記念日これはマレーシアの歴史において特に意義深い日であり年のこの日にクアラルンプールが正式にマレーシアの首都として指定されたことを祝う日ですこの日の重要性は単なる行政上の変更を超えて国全体のアイデンティティや文化的な結束を象徴するものであります

クアラルンプールは多様な民族が共存しそれぞれの文化が息づく街でありその中心地として選ばれたことには深い意味があります経済政治文化的なハブとして機能するこの都市は成長と発展を遂げてきましたまたこの日は国家にとって新しい始まりでもありました歴史的には独立後まもなく国家の未来を見据えた重要な決断だったと言えるでしょう

勝利の風この地の名誉の旅

この美しい国土において多様性と調和が生み出した勝利の風その風はクアラルンプールという都市から吹き始めましたそれは多民族国家であるマレーシアが新たなる未来へ歩み出すために必要不可欠な要素でしたそしてその風はまだ収まらず新たなる世代へ伝わっていくことでしょう

夜明け前

年その年初めて迎えた朝焼けには特別な意味合いがありました国民一人ひとりが期待と不安を抱きながら目覚める中今日こそ我全員で祝うべき日だという思いが心に浮かびました午前中にはさまざまなセレモニーやパレードが催され多くの市民が集まり自分たちの首都への誇りを示しました赤いカーネーションや白いバラなど色鮮やかな花で飾られた街並みは人の日常生活とは異なる光景となりましたその瞬間誰もが息を呑んだことでしょう

子供の思い出帳

多くの場合大切な出来事というものは子供時代に根付いた思い出から始まります小さなお子さんたちはこの記念日に特別なプログラム参加したり大好きなお菓子やジュースで祝ったりしますそれぞれのお家では今日は何の日という問いかけからスタートしそれに対する返答によってその意義を学ぶ機会となりますこのような思い出帳こそ未来への架け橋なのです

歴史的背景とその影響

年代から年代初頭まで続いた経済成長期その裏側には数多くの日努力する人がおりました工業化政策やインフラ整備など様施策によってクアラルンプールは次第に発展してゆきましたそして年この都市は正式に首都として認定されることになったのでしたこの日は単なる行政上のお知らせではなく新しい希望と夢を見るための日とも言えるでしょう

街角から聞こえる音楽

クアラルンプールでは毎年恒例となったイベントとしてこの日のためだけにつくられる特別音楽祭がありますそれぞれ異なる民族楽器による演奏など多様性あふれる音色がお互い交わり合う光景その音楽自体もまた国民一人ひとりの日常生活へ響いているようです私達はいかにして共存しお互いやすっぽんぽんになった時にも理解し合うことできるだろうと考えさせられる瞬間でもあります