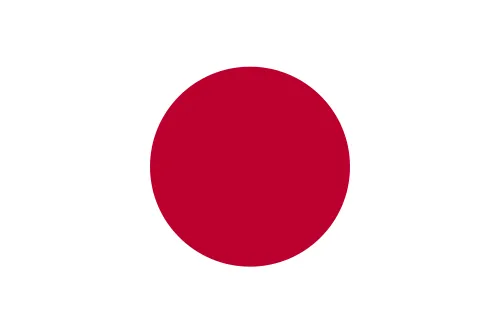

元号の日の意味と重要性

日本における元号の日は天皇の即位に伴い新しい元号が発表されることを記念する日であり国民にとって重要な意味を持っていますこの日は日本の歴史や文化に深く根ざしており年号を用いることで日本人が時間の流れを感じ取りまた国としてのアイデンティティを形成する一助となっています元号は奈良時代から続く伝統的な制度でありそれぞれの時代にはその時の出来事や天皇の意志が反映されています

元号は古来より年を表す手段として用いられその背景には仏教や儒教など日本独自の文化が影響しています特に大化や明治といった歴史的な元号は日本人にとって特別な感情を呼び起こすものでありその響きには祖先への思いや希望願いが込められているかもしれませんまた新しい元号が発表される瞬間は全国民が注目しその瞬間には喜びや期待感不安など様な感情が交錯しますこれらすべてが元号の日の価値を高めていると言えるでしょう

風光明媚新たなる始まりへの道

ある晴れた日新しい元号の発表という運命的な瞬間を迎えようとしていましたその日人はまるで待ちわびた春風に乗せられるように自身の未来について考えていたことでしょうさてこの新しい年はどんなことになるだろうという期待と共に彼らはその空気感を楽しみました

夜明け前 変化への期待

静かな夜明け前人はひそかに心躍る思いで目覚めました今日は特別な日と内心感じながらふわりとした布団から抜け出し一杯のお茶で温まりますテレビでは報道陣も準備万端あちらこちらで人が集まり新しい情報を待つ緊張感それぞれ異なる生活スタイルにも関わらずこの日のためだけには皆同じだったでしょうまさしく国全体が一つになり何が来るかという期待で満ちていました

子供たちの日記未来への足跡

小学校では子供たちもこの日を特別視しています今日新しい元号になるんだそう言って友達同士ではしゃぐ姿その笑顔を見ると大人たちも自然と微笑みますこの世代にもまた違った形で受け継がれていくのでしょうそして彼らも将来自分自身の子供たちへこの日の重要性について語り継ぐことでしょうそれこそ本当に素敵なことです

歴史的瞬間変革への扉

過去にも数回このような移行期があります

- 大正から昭和

- 昭和から平成

- 平成から令和

このような歴史的出来事ごとに多くの場合国民はいろんな想いや意見がありますその際一緒になって祝う雰囲気や共通したテーマさえ生まれることがありますそして今後もこの流れは続いていくことでしょうしかしそれぞれ年代ごとの苦悩や喜びなどそれぞれ異なるものですそれでもなおみんな一緒という気持ちは常に共通して残りますその絆こそ本当に大切なのかもしれませんね

強次世代へ引き継ぐ文化遺産として

これまで以上のお祝い事 と言えるでしょうこの日は単なるカレンダー上の日付変更以上です私たちはこんなんだよと誇示する証でもありますそして次世代へ引き継ぎたいと思わせるものでもあります一方では固定観念から外れて冒険心を抱く若者も居れば一方では保守的思想ゆえ慎重になる年長者もいますしかしながらお互い尊重し合える環境さえできればこそこの文化遺産として続いて行きますね

一歩踏み出す勇気

日本中どこでも そんな印象受けますだからこそこの先更なる進展あれば良かったですね そう願う皆様方多かったハズ本当に一歩踏み出す勇気必要でしたよねただ物事進めるのみならずお互い理解し合う場面確保できない限り難しかったハズ但し夢見る勇気忘れるならば勿論駄目ですよ見上げれば青空広く広げ自分映せば最早恐れるモノ無しですね