エステティックサロンの日の意味と重要性

エステティックサロンの日は日本において美容業界の重要性を再認識しエステティックサロンの役割を広く知ってもらうために設けられた特別な日ですこの日は一般的に毎年月の第土曜日に祝われエステティシャンや施術者が行うさまざまな施術やサービスへの理解を深めることが目的です実際この日は美容と健康に関心が高い多くの人が集まり様なイベントやキャンペーンが展開されます

日本の美容業界は近年急速に成長しており多様化するニーズにも対応しています古くから美は日本文化の中心であり美容は生活全般にわたって大切な要素とされていますそのためエステティックサロンの日は美容への関心を高めるだけでなく美容業界全体の発展にも寄与する意義深い日として位置付けられています

美しき夢エステティックサロンとの出会い

この特別な日には多くの場合地域ごとに異なるイベントやフェスティバルが開催されその場には温かい笑顔と活気あふれる雰囲気が漂います美を求めて集まった人はカラフルなチラシや香り立つ化粧品おしゃれな施術ブースを目にしながら自分自身を磨く新たな機会を得ます例えばあなたも今日から新しい自分へと書かれたポスターが掲示されている中でそれぞれのお客様が自分自身を見つめ直す瞬間があります

夜明け前新しい時代への期待

このような日には新しいトレンドや技術も紹介されますそしてその背後には専門家たちによる長年の研究と情熱があります例えばオーガニック素材を使用した施術や最新機器によるトリートメントなど一歩先行くサービスが次と登場しますそうだ今年こそ自分自身へのご褒美だと思う人は一斉に予約サイトで手続きを始めたりしますこの日のためだけのお得なパッケージも数多く用意されていますのでお財布事情にも優しく感じられる瞬間でもあります

子供の思い出帳家族との絆

あの日お母さんがお友達と一緒に訪れていたあのお店

子供時代から大人になった今でもその記憶は色鮮やかです親子二代で通うサロンも増えてきましたある母親は私自身も通っていた頃からずっと好きだったと言いますそしてその想い出は世代間で共有されていることから新しいスタイルとして母娘三世代で利用する姿も見受けられますこのような背景には日本独特の家族という価値観があります共に時間を過ごすことで絆が深まるという考え方です

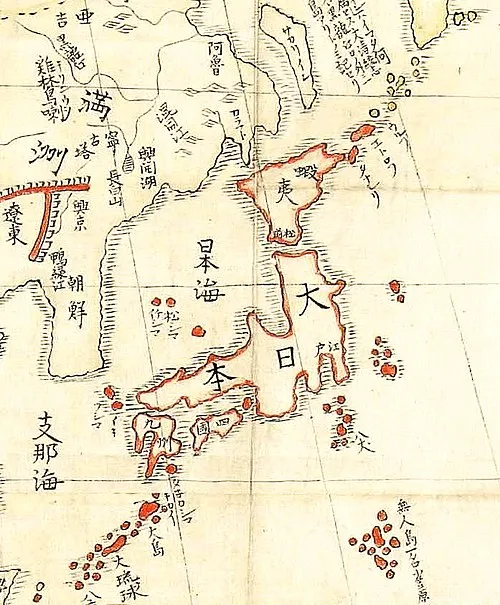

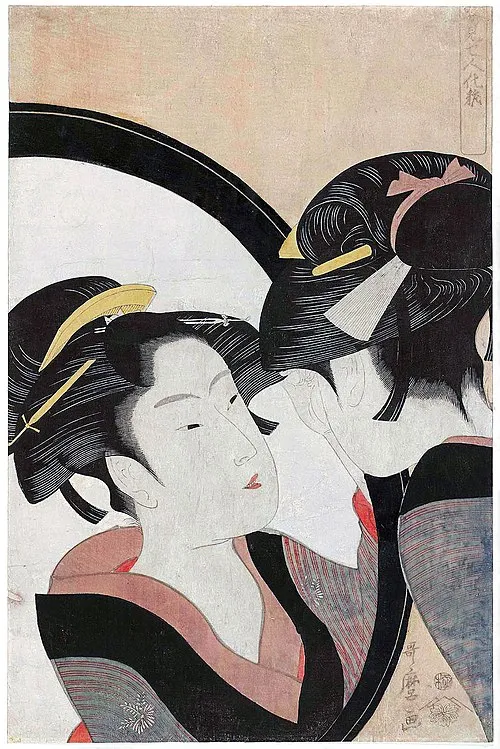

伝統的ながら現代的変わりゆく美容文化

日本では古来より美容文化が育まれてきました平安時代から続く美意識はいまだ健在ですがそれだけではなく西洋文化との融合によって新しいスタイルへ進化していますこの進化こそ日本独自の魅力となっていますまたこの日は地域密着型イベントも多いためそれぞれの土地ならではの商品紹介などもあり参加者同士がお互いにつながれる貴重なお時間となります

未来への光社会貢献としての役割

私たちはただキレイになるためだけではなく人として成長する場所でもある

最近では美容業界全体として社会貢献活動にも力を入れる傾向があります障害者雇用促進活動など多岐に渡る取り組みがありますそれぞれ個のお客様との対話から生まれる信頼関係こそこの業界全体を支えている重要な要素ですまたビューティーセミナーなど新しい試みとして地域活性化にも寄与していますこのような流れを見ることで自身も参加したいと思える感動的瞬間となります

終わりない旅路未来へ繋げるビジョン

しかし本当にキレイとは何だろうそれは外面だけなのかそれとも内面から溢れる輝きなのか そんな問いかけとも言える反響はいまだ尽きませんしかしこの日の意義深さこそ多くのみんなによって培われているものと言えますそれぞれ別だった物語が一つにつながり新たなる未来へ向かっていますそれゆえエステティックサロンの日は単なるイベント以上になりました本当の意味で人どうし再認識できる瞬間なのですその日はただお肌ケアだけではなく人間関係づくりという側面でも充実した一日なのです