電報の日の意味と重要性

日本における電報の日は毎年月日に祝われる特別な日であり年のこの日に日本で初めて電信が開通したことを記念していますこの歴史的な出来事は日本の通信技術における画期的な転機を象徴しており国の発展や情報伝達のスピードアップに寄与しました電報は当時人が遠く離れた場所にいる家族や友人と瞬時に連絡を取れる手段としてその重要性が広く認識されていました

また電報はビジネスや政府間の通信でも利用され多くの人や企業にとって不可欠なコミュニケーションツールとなりました情報化社会が進む現代でも電子メールやなど新たな手段が普及する一方で懐かしさと温かみを持つ伝統的な電報には独自の価値がありますそのためこの日は過去と現在を結ぶ重要な節目として位置づけられています

伝送された思い音もなく響くメッセージ

想像してみてください静寂が支配する部屋で一通の電報が持つ重みその瞬間それは単なる文字ではなく大切な思い出や感情を運ぶ媒介です赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合うように故郷から届いたそのメッセージには多くの場合涙や笑顔が詰まっています

夜明け前 電信線を駆け抜けた新しい時代

年日本初となる横浜から東京への電信線開通それは夜明け前まだ薄暗い空気漂う中で起こった出来事でした当時人は手紙を書いて遠方へ送ることしかできずそれには時間も労力も必要でしたしかしこの新しい通信手段によってそれまで数日かかっていた連絡も数分で行えるようになりました

この変化はただ単に便利になったというだけではなく日本全体を一つにつないだとも言えます一度使用されたその小さな機械から放たれた信号は人の日常生活を豊かにし新しい交流やビジネスチャンス新しい文化との接触など多様性あふれる世界へ導いていったわけです

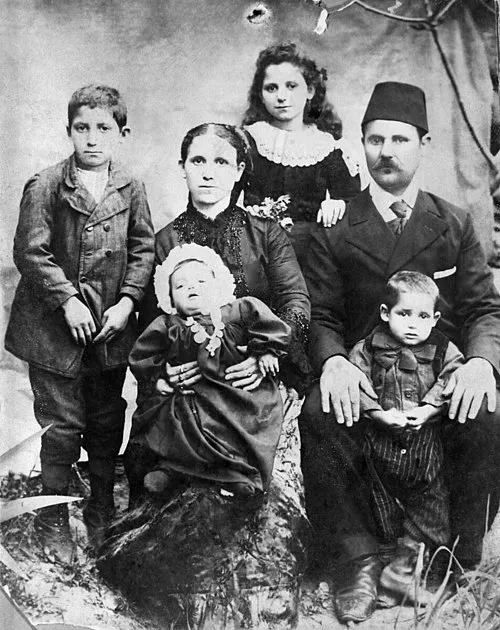

子供たちへの贈り物古き良き思い出

今から数十年前大人たちは子供達へ私達にはこういう時代もあったんだと語りますその話題には必ずと言っていいほどあの日おじいちゃんから受け取った一通の電報というエピソードがあります君のおじさんが無事帰ってきたよと書かれたメッセージそれだけで家族全体が喜びました

こうした思い出こそ電報の日の本質なのです人とのつながりその温かな瞬間一生忘れられない感情それこそがこの特別な日をさらに意味深くしている要因なのです昔は嵐の前には赤い布をドアに掛けたりしながらそれぞれ一杯いっぱいだった人ですが一つひとつのお知らせによって心温まる何か大切なお知らせにも変わったのでしょう

未来への架け橋デジタルコミュニケーションとの共存

現代社会ではメールやなどデジタルコミュニケーションツールが主流となっていますしかし不思議ですねそんな中でもあえて電報という選択肢を選ぶ人も少なくありませんそれはまさしくその形式的でありながら心温まる感覚この独特さこそ他とは違う特別感なのでしょう今日は大切なお祝いなんだという気持ちそれぞれ伝えたい相手への愛情表現という形で残すことのできる唯一無二とも言える存在なのです

結論メッセージとは何かそれぞれ心豊かな宝物

しかし本当にメッセージとは何でしょうそれぞれ心豊かな宝物と言えます

それとも古びてしまうものなのでしょう

ある意味では人それぞれ違います

ただ確実なのはこの電報の日を迎えることで一層私達自身も振り返り自分自身について考える機会になるということ