アスパラガスビスケットの日の意味と重要性

毎年月日は日本でアスパラガスビスケットの日として祝われますこの日が制定された背景にはアスパラガスを用いたビスケットの美味しさと健康的な食生活を促進する意義がありますアスパラガスは栄養価が高く特にビタミン群や食物繊維が豊富で体に良い影響を与えることから多くの家庭でも親しまれています

この日が選ばれた理由は年代から年代にかけて人気を博したアスパラガスビスケットというお菓子が日本全国で広まりその味わいや食感から多くの人に愛されるようになったことによりますまたこの日を通じて地域の特産品としてアスパラガスをしようという意図も含まれています

アスパラガスビスケットとは

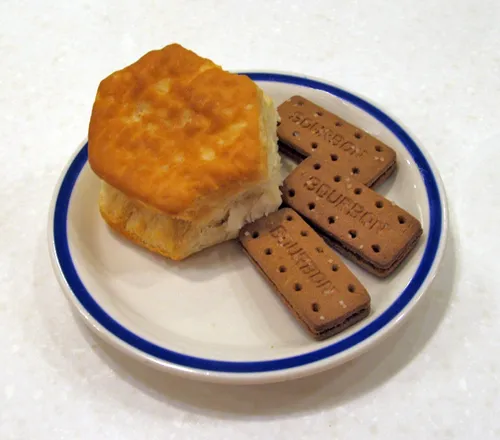

アスパラガスビスケットは小麦粉やバターチーズアスパラガスを使って作られるおつまみ系のビスケットですアスパラガスのシャキッとした食感とサクサクのビスケットが口の中で融合し濃厚なチーズの風味が広がりますビールやワインとの相性も抜群で大人のおやつとしても人気があります

アスパラガスビスケットの日の楽しみ方

この特別な日に楽しむ方法は様です家庭でアスパラガスビスケットを手作りしてみるのも良いですし友人や家族と一緒に持ち寄りパーティーを開くのも楽しいイベントですまたではアスパラガスビスケットのレシピやそれを使った創作料理の投稿が多く見られ参加者同士で交流することができます

緑色の宝石豊かな大地の恵み

春風に舞う緑色の芽それはまさに自然が与えてくれる宝物です特にアスパラガスはその若しい姿と瑞しい風味で人の心を掴んできました柔らかな触感とほろ苦さその裏には長い成長期と農家たちの努力がありますそしてこの緑色のお菓子はそんな努力の結晶でもあると言えるでしょう

夜明け前新たな風味との出会い

年代初頭日本国内で初めてアスパラガスタルト生地が開発された時期には多くのお菓子業界関係者たちがその魅力に驚きました本当にこんな美味しいものができるなんてその瞬間誰もが息を飲んだことでしょうそれまで単なる野菜だったアスパラガシカもお菓子作りという新しい領域へ飛び込む準備万端でした

何気ないお茶うけとして登場したそれらのお菓子は次第に多様化していきました甘さ控えめなビター系やクリームチーズとのコラボレーションなどそれぞれ個性豊かなお店の商品としてお祭りやイベントなどでも盛況でしたこのような流行は新しい味覚への探求心とも言えるでしょう

料理人たちの冒険レシピ作りへの挑戦

もちろんただ食べるだけではなく自宅でも楽しむためレシピ開発にも挑戦されました材料として新鮮な国産アパラガラスティックを使うことでこの一品にこだわった家庭料理として定着していますその中で多く見つかったアイデアや工夫それぞれ異なる地域ごとの特色ある素材との組み合わせによって新たな可能性も広げられていきました

親から子へ受け継ぐ思い出帳

母の日曜日小さい頃大好きだった母手作りのお菓子それは必ず春先になるとリクエストされるお手製・アスペジビッツでした私自身も大人になった今その甘酸っぱさあふれる香ばしさよその記憶こそ一番大切なのですそしてそれこそ人間関係・家族間コミュニケーションを育む最高のお手伝いになっています

収穫祭もちろんこの日は家族全員でテーブルセッティングしおしゃべりする時間です今日はどんな具材入れてみようか話題もそこそこ盛り上げながら皆で楽しむ瞬間こそ至福ですよねまた友達同士でも持ち寄り会など新たなお菓子作り仲間と共創しながらこの日を祝い合っている光景にも出会います

未来への道筋喜びと感謝をつないで