国家の日とメリチェイの神の母の日アンドラの歴史的意義

アンドラはピレネー山脈に位置する小さな国でありその文化と伝統は深い歴史的背景を持っています国家の日はアンドラにおける重要な祝日であり国民がその独立性とアイデンティティを祝う特別な瞬間ですこの日はまたメリチェイの神の母の日としても知られていますこれはアンドラ国民が宗教的にも大切にしている日でもあるのです

夜明け前伝説と共に育まれた精神

昔からこの日はメリチェイ聖母マリアへの感謝祭としても知られていました彼女はこの地で特別な意味を持ち多くの信者たちによって崇拝されています信仰と誇りは密接につながっておりどちらか一方だけでは成り立たないものですこの精神は今もなお現代アンドラ人たちの日常生活に息づいています

子供の思い出帳家族との絆

この日に子供たちは特別な行事や遊びに参加し大人たちはその姿を見守ります甘い香り漂うパンやケーキが作られそれぞれ家族や友人との絆を深めるためのお祝いとなりますまた小さなお子様たちは伝統衣装を着て行進する姿も見られることでしょうその姿は本当に愛らしく多くの場合未来への希望を象徴しています

市民権と共同体意識光輝く未来へ向かって

国家の日には市長やその他の公職者による演説があります私たちがここにいることそれ自体が勝利なのだと語られる言葉には多くの感情がこもっています彼らは時折涙ぐみながら自国への誇りや団結について語りますこの瞬間人はいっそう強く結びつきます

過去から現在へ変わらぬ思い

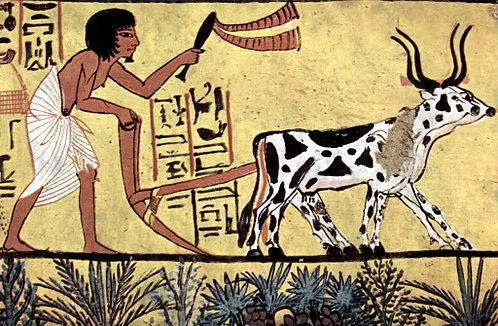

かつてこの地では自給自足的な生活スタイルから現代社会へ移行しましたしかしその根底には自由の概念がありますそしてそれこそがこの小さな国を支える柱となっていると言えます多くの世代によって受け継がれてきた文化や価値観は一見すると簡素ですがその中には奥深いものがあります

多様性という名の贈物共存する文化

アンドラではカトリック教徒以外にも様な宗教や文化背景を持つ人が暮らしていますそれぞれ異なる価値観や習慣がありますしかしこの国家の日だけは全員が一緒になってお互い認め合うことのできる素晴らしい機会となりますこの多様性こそがより豊かな社会づくりにつながっています

遠くから響いてくる声

何度でも歩こう一緒ならばそんな声とも聞こえてきそうです夜空には星満ちあふれその下で大勢のお祝いムード溢れるひと時一日の終わりには火花散る花火大会もあり人がお互い笑顔で手を取り合いますその瞬間本当に皆ひとつなのだという気持ちになります

時間という名のお土産

勝利とは何かそれともただ過去なのかこの問いかけこそこの日の真髄でしょうそれぞれ何十年もの年月有形無形問わず残され続けてきましたそしてこれからも新しいストーリーを書いてゆくだろうつまり生き続けることそれこそ全てでしょう今日もまた新しいページを書こうじゃないですか