二百十日稲作の季節を告げる重要な日

日本において二百十日は稲作にとって非常に重要な節目の日であり主に米の生産が行われる地域では特別な意味を持っていますこの日は夏から秋への移り変わりを示すものであり古くから農業と密接に関わっています特にこの日までには収穫の準備が整い多くの農家がこの時期を待ち望んでいます天候や風向きなど自然の影響はもちろんありますがこの日は収穫祭や感謝祭としても知られています

実りへの道風と共鳴する大地

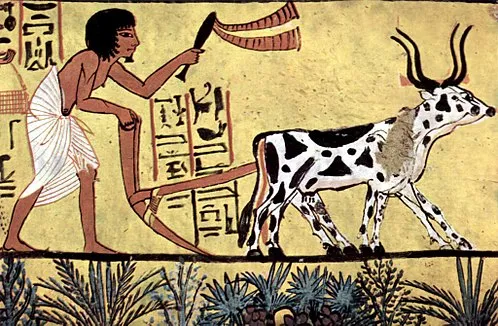

この日の前後には田んぼで稲刈りが始まりその光景はまさに黄金色の海のようですカラカラという音とともに刈られていく稲は大地から授かった恵みそのもの周囲には甘い香りが漂いその中で作業する人は長年続けてきた伝統的な動作を無心で繰り返しますこのような行為はただ米を得るためだけではなく過去から現在へと続く文化的な連鎖でもあるのです

収穫への祈り水面に映る希望

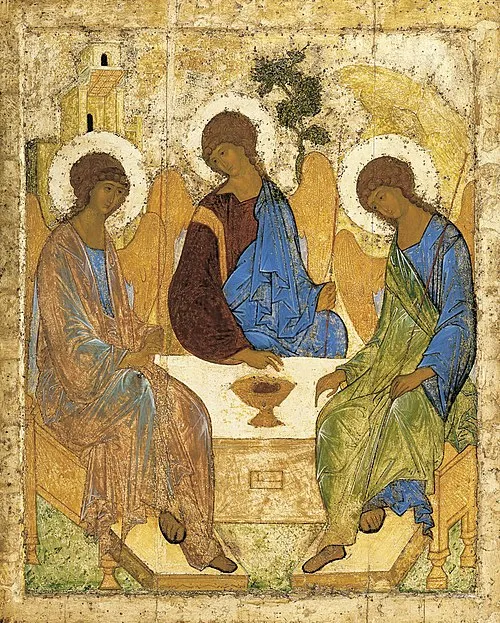

昔日本各地ではこの日に神社や寺院へ赴き無事な収穫を祈願したものですその時期になると人は赤い布や花などで飾られた祭壇へお供え物を捧げましたそれぞれの地域には独自の習慣がありますが二百十日の意義として根付いたことは間違いありません米という食文化そのものが日本人の日常生活から切っても切れない存在だからこそこの行事も重視されているのでしょう

田舎町の日常子供たちのお祭り

またこの日近辺では村や町によってさまざまなお祭りも催されます子供たちが元気よく駆け回る姿はお祭りならではのお馴染みの光景だんじゅうに装飾された山車や獅子舞など多彩なお祝いごとは地域によって異なるものですが共通している点がありますそれは人がお互いを尊重し合う心そしてそれこそが一つ一つ積み重ねられてきた歴史なのです

夜明け前果てしない記憶

夜になると人は灯火をともして集まり大声で歌ったり踊ったりしますその瞬間それまで疲れていた身体にもエネルギーが宿りますどっこいしょという掛け声とともに踊る人一世代一世代引き継ぐことで築かれた絆それら全てが集約されて二百十日という一つの日になりました

結論自然との共生何か大切なこと

しかし二百十日とはいったい何なのでしょうかそれだけ豊かな実家賃しか見えないのでしょうかある意味では単なる季節の移ろいや風物詩しかしそれ以上でもあり以下でもないという感覚一粒一粒の米に込められた思いや営みまたその背後には祖先達との対話があります未来とは何か豊かな恵みとはこれらすべて問い直す機会となります