2010年 - 2010年ストックホルム爆破事件。

‹

11

12月

12月11

ユニセフ創立記念日:子どもたちの未来を守るために

国際連合児童基金、通称ユニセフは、1946年12月11日に設立されました。この日は、戦後の混乱に苦しむ子供たちを救うための新たな取り組みとして誕生しました。ユニセフの創設当初、その目的は主にヨーロッパやアジアで戦争の影響を受けた子供たちへの食料や医療支援を行うことでした。時が経つにつれて、ユニセフは貧困、不平等、教育、健康問題など、多岐にわたる課題に取り組む機関へと成長しました。子供の声:希望の旋律が響く場所ユニセフは設立以来、一貫して「すべての子供に権利を」という信念を掲げています。この理念には、「教育」「健康」「保護」といった基本的な権利が含まれています。その使命感と情熱は、世界中で何百万もの命を救い、多くの家庭に希望をもたらしました。例えば、西アフリカで広がったエボラ出血熱流行時には、現地スタッフが直面した危険にもかかわらず、迅速な対応で多くの子どもたちを守りました。古き良き思い出:私たちが見上げる星々振り返ってみると、この日が持つ意味は単なる歴史的な出来事以上です。それはまさしく人間性そのものなのです。私自身もかつて小さな村で育った時期があります。その村では、多くの子どもたちが教育へのアクセスすら持っていませんでした。しかし、「あの日」の希望と夢、それから生まれた数々のお話には今でも心温まります。彼らはあきらめず、一緒に学び合いました。そして今、その村には新しい学校や医療施設が建っています。夜明け前…希望という光ユニセフ創立記念日はただ祝うだけの日ではありません。それぞれの日常生活と結びついた意義深い瞬間でもあります。南米では、お祝いの日になると地域コミュニティによって様々なイベントが企画されます。その中でも特筆すべきは、「幸せな時間」というプログラムです。このイベントでは、大人から子どもまで皆で集まり、一緒に遊んだり学んだりします。「自分一人じゃなくて皆んな一緒だ」と感じることで、大切さや絆を再確認する機会になります。ふるさとの思い出帳:私達の日常風景日本でも、この日になると思い起こされる場面があります。それは教室で子ども達が元気いっぱい遊ぶ姿です。また、日本各地では支援活動やチャリティーイベントなど、多くの場合地域密着型で開催されています。「小さなお金だけれど、それでも誰か助けになればいい」と心から願う瞬間です。そして、そのお金によって他国また地域へ送られる物資や支援活動…。遠く離れた場所で頑張っている仲間との絆、それこそ無形文化遺産と言えるでしょう。勝利への道筋:共鳴するハーモニー2023年現在までに蓄積された経験とは何でしょう?それはいまだ解決しきれてない問題にも直面しています。しかし同時に、それによって導かれる道筋があります。「ひとりひとり力強く声を上げよう」と言われます。その背後には必ず誰かしらサポートしている存在があります。同じ理想・目標・未来像へ向けて歩む者同士です。そのプロジェクト一つひとつには苦労と歓喜など様々な色彩ある瞬間があります。それこそ「勝利」なのかもしれません。A New Dawn: Future Generations Rising現代社会では、新しい課題にも直面しています。例えば気候変動やパンデミックなど、その影響を最初に受ける多くの場合「若者」です。そしてそんな状況下でも育成され続けている新しい世代、それこそ未来そのものとも言えます!彼ら自身もまた知恵と思いやり両方兼ね備えています。一緒になって声高らかになればそれだけ大きな波紋となります!本当に可能性無限大ですね…だからこの先どうなるのでしょう?更なる挑戦とは?また新しい希望とは?それこそ哲学的問答とも言えるでしょう。"しかし、本当の勝利とは何なのでしょう?ただ過去として残された記憶なのか、それとも未来へ向け土壌として根付いてゆく種なのか?”...

国際山岳デー:山の保護と持続可能な開発の重要性

国際山岳デーは、毎年12月11日に祝われ、山岳地帯が持つ特別な価値を認識し、その保護と持続可能な開発を促進することを目的としています。この日が設けられた背景には、山岳地域の生態系や文化的多様性が脅威にさらされているという現実があります。1985年に国連の食糧農業機関(FAO)によって最初に提唱され、その後1992年の国連環境会議で正式に承認されたこの日は、山岳地域への意識を高めるための重要な機会となっています。世界中には約15億人が山岳地域で生活しており、その人々は豊かな自然資源や独自の文化を育んできました。しかしながら、気候変動や都市化などによってこれらの地域は急速に変わりつつあります。そのため、このデーは単なる祝いの日ではなく、未来への行動喚起の日としても位置づけられています。自然界から得る恩恵:高嶺の霊感山々は私たちに多くの恩恵をもたらします。清冽な水源、新鮮な空気、多様な植物と動物。これらすべてが、人間社会に不可欠です。また、エネルギー供給や観光資源としても重要です。例えばヒマラヤ山脈には、多くの川が生まれ、その水は数百万人もの人々に飲料水として供給されています。そしてその周囲では、多彩な伝説や神話が語り継がれてきました。しかし、この美しい高原地帯は同時にその厳しい自然環境によって、大きな挑戦も抱えています。例えば、一度降った雪が溶けず長期間残ることで滑落事故や雪崩というリスクも増加します。それでもなお、人々はその場所から感動し、新たな希望と勇気を得るのでしょう。その瞬間、一歩一歩登るごとに感じる達成感、それこそまさしく「高嶺への旅」と呼ぶべきものかもしれません。緑豊かな峰へ向かう道:子供時代の冒険子供たちとの思い出ではありませんか?「ねえ、お父さん!あそこまで登ろうよ!」という元気いっぱいの声。この声には無限大の探求心があります。親子で共に過ごした時間、土煙と共につくった笑顔、それぞれ小さかった頃から持っていた夢へ近づいていく瞬間。それこそが未来へ向かう希望なのです。「あんな高いところから見える景色、どんなだろう?」それぞれ異なる家庭環境や背景で育ちながらも、一緒になって遊び回ったあの日々。その時感じていた不安定さ、不確実性。それでも誰しもそこには冒険心があります。「大丈夫だよ!」と言い合いながら手を取り合って進んで行った記憶。そういう経験こそ、お互いにつながる絆になるでしょう。未来へ向かう道筋:夜明け前…「今、人類全体として私たちは何を見るべきなのでしょうか?」(夜明け前)A世界中どこでも起こり得る問題です。一方では保護活動者たちが尽力し、生物多様性を守ろうともしています。他方では経済発展との葛藤もあり、「どうしたものか」と思案する声。また、それぞれ住む土地について考える機会となります。「我々自身にも誇れる歴史的遺産」を知り、それぞれ守ってゆく必要があります。しかし、「具体的」になぜ必要なのか?何故このような活動と意義ある行為なのか?その問い掛け自体私たち全員にも必要です。トルコ文化との深いつながり:母なる土壌"母なる土" - それは我々すべてにつながる信仰心だ"Tトルコの場合、自分自身だけじゃない他者への影響という観点から見る必要があります。“美しい”だけでなく“尊敬すべき”土地について考えること。「この土地のお陰で私は存在している」と実感できれば自然環境への影響力だとか伝統的信仰について深めていく契機となります。そしてそれによって、この特別さだからこそ愛着心覚えておこうと思います。結論: 風景画よりもっと深遠なるもの - 哲学的問いとは何でしょう?"勝利とは何か?” 過去なのか?ただ単なる回想録なのか?それとも現在進行形として続いている種=未来なのでしょう?我々自身内面にはどんなシンボル、ビジョン育まれているのでしょう?"人生とは旅路,見る景色。その時間だけ存在する姿勢&quout;...

タンゴの日:アルゼンチンの文化的アイコンを祝おう

タンゴは、アルゼンチンの心臓部、ブエノスアイレスから生まれた情熱的な舞踏であり、その音楽とダンスは国のアイデンティティの一部となっています。毎年12月11日は「タンゴの日」として祝われ、この日にはその魅力が再確認される特別なイベントやパフォーマンスが全国で行われます。1890年代に始まったタンゴは、当初は移民や労働者の間で広まり、様々な文化的影響を受けて形成されました。特にアフリカ系やヨーロッパ系移民の音楽スタイルが融合し、ブエノスアイレスの貧しい地区で誕生したタンゴは、多様性を体現する存在です。このリズミカルな踊りには、人々が抱える喜びや悲しみが凝縮されており、それぞれの動きにはストーリーがあります。情熱の舞踏:タンゴが描く愛と別れ深い夜空に煌めく星々、その下で繰り広げられる情熱的なダンス—それこそがタンゴです。赤いカーネーションの鋭い香りと共に流れる音楽。その瞬間、誰もが息を飲むような美しい舞台。演者たちによる激しいステップに観客も心を奪われ、自分自身もその物語の一部となってしまいます。歴史的背景:運命を織り成す糸19世紀末から20世紀初頭にかけて、アルゼンチンでは多くの移民が集まり、その土地に新たな文化を持ち込みました。この混沌とした状況から生まれたタンゴは、人々同士をつなぐ架け橋となりました。特に女性たちは、自らの感情を表現する手段としてこのダンスを選び、その動きには愛や失恋という複雑な感情が反映されています。20世紀になると、この芸術形式は国際的にも評価され、多くの場合映画などで取り上げられるようになりました。その中でも有名なのは、「真実」というタイトルの映画ですが、この作品によって更なる関心が寄せられました。響き渡るメロディー:楽器との共演バンドネオンという楽器—その独特な音色は、聴く人々を引き込んで離さない魔法があります。「ボサノバ」や「サルサ」と異なる点として、この楽器自体がタイムトラベルするかように過去へ私たちを誘います。その旋律には人生そのものへの感謝とともに憧憬も感じ取れます。 子供たちへの伝承:未来へ続く道 Tangoの日には多くの場合、小さなお子さん向けにもイベントがあります。「小さなたんご教室」では若い世代へこの伝統芸能への興味喚起するため、多彩なプログラムや体験コーナーがあります。子供達も楽しみながら踊り、その魅力에触れることで将来につながる大切なお宝となります。そして何より、大人たちは彼らを見ることで自身も忘れていたあの日のお気持ちにも再会します。 Tangoとは何か?それぞれ違う想い… Tangoの日について考える時、「Tangoとは何か?」という問いかけがあります。それぞれ異なる背景や経験から見る視点によって、この問いへの答えも変わります。一人ひとり異なる色合いや強度、それこそまさしく個性なのです。「Tango」は単なるダンスではなく、生き様なのだと思います。そしてこれこそがこの芸術形式最大のであるゆえんでしょう。 Danza de la Vida(人生という名のダンス) Tangoの日には、多種多様なお祭り行事のみならず、人々との交流にも焦点が当てられます。それぞれがお互いによってインスパイアされ、新しい創造物へ向かうべく手繰り寄せ合うことになります。このようになれば、一つひとつ積み重ねてゆく「時間」の中で最終的には独自のお祭りになるでしょう。それこそ今まで不可能だと思われていたことすら起こる可能性すら秘めています!そして最終的に、「Danza de la Vida」が私たち全員を結びつける鍵になることでしょう。 哲学への扉:勝利とは何か? Tanjoの日、それ自体私たちのみならず他国でも注目されています。しかし最終的には私達自身どう思うのでしょう?勝利とはただ単なる過去의記憶なのでしょうか、それとも土壌(どじょう) に蒔(ま) かれている種(しゅ) のようなのかな?我々次第ですべて変わります。そしてもちろん、それこそ人生そのものですよね! ...

百円玉記念日 - 日本の貨幣を再評価する日

毎年、10月10日は「百円玉記念日」として、日本で特別な意味を持つ日です。この日は1967年に日本で初めて百円硬貨が発行されたことを記念しています。百円硬貨は、今や私たちの日常生活に欠かせない存在となっています。そのデザインや材質、発行の背景には、日本の経済成長や文化の変遷が息づいています。昭和40年代、日本は高度経済成長期にあり、多くの人々が新しいライフスタイルを享受し始めました。そんな中で導入された百円硬貨は、物価上昇とともに増加する小額決済ニーズに応えるための重要なアイテムでした。金属製であるこのコインは、その頑丈さから多くの人々に親しまれ、家計管理にも役立つ存在となったのです。金色に輝く未来:百円玉が語る物語時代は流れ、数十年後には様々なデザインや材質が登場しました。例えば、1990年代にはデザイン変更も行われ、新たなイメージを持つようになりました。その際には「万世一系」の精神を反映した竹内栖鳳氏による美しい模様が施され、その細密画は見る者を魅了します。また、この時期、多くのお店では100円ショップという新たなビジネスモデルも誕生しました。「安い!」という言葉と共に、多種多様な商品が揃えられ、人々の日常生活を豊かにしていきました。このような背景からも、100円という小さな額面のお金には、大きな可能性が秘められていることが理解できます。子供たちのお小遣い帳:思い出と共鳴するコイン私たち大人だけではなく、小さなお子さんたちもまた、この百円玉との関わりがあります。「お菓子買いたい!」、「ゲームセンター行きたい!」など、お小遣い帳と共につづられる思い出。それぞれのお財布からこぼれる音、それは無邪気さそのものです。コンビニエンスストアで少し背伸びして選んだお菓子一つ、それもまた大切なお金との繋がりなのです。さらに、地域によって異なる特産品や名物スナックへの支払いにもこの百円玉は利用されています。それぞれ地域色豊かな商品との交換によって、生まれる感動と思い出。それこそまさしく、「文化」を象徴する形と言えるでしょう。潮風と共鳴する歴史:日本経済への影響さて、この国民的アイテムである百円玉ですが、その裏には日本経済全体への影響も隠されています。特定の商品群ではなく、小規模事業者へ広く浸透したことで、中小企業支援という側面でも貢献しています。そしてその流通量増加は、一国として国内消費活性化へ繋げる力となったことも間違いありません。さらに考えてみれば:過去から現在へ移ろう中で、このコイン自身も数回デザイン変更されているわけですが、それでも市民生活になじむ存在として受け入れ続けられている姿勢。一種、不変的とも言える価値観と言えますね。 勝利の風:この地の名誉の旅 NISSAN自動車など、日本企業の商品開発戦略にも見逃せない影響がありますね。当時「1000万台」達成を目指すプロジェクト開始後、その原資調達先として見込まれる流動資産への期待。また、自動車部品販売網強化等でも見るべき点があります。その意味では「身近なお金」が牽引役とも言えるでしょう!実際、「ここまで来て良かった」という瞬間こそ、一番幸せなんですよね?それこそ未来への期待そのものかもしれません……. “触れて感じる” 教訓: “お金”とは何か?それはいわば社会全体との繋ぎ役。そして与えたり受け取ったりすると同時になぜか心地よさまで感じます。ただ単なる硬貨以上にも思えますよね?そう考えれば、本当に大切なのはこの重みだったりします。そして忘れてはいけない点として…… … …’希望’ と ‘恐怖’ の狭間… (ただしどんな状況下でも自分自身信じること) ‘逆境こそチャンス’ だったりしますよ! 考えてみてください… しかし本当とは何だろう?ただ単なる過去確認だけなのだろうか? それとも土壌へ蒔かれる聖なる種なのか?進化し続ける国民的存在と言えるのでしょう! ...

出来事

2008年 - 北京オリンピックハンマー投げ5位室伏広治が2位・3位選手のドーピングによる失格のため、繰り上げで銅メダルが決定。

2008年 - FBIが史上最大級の巨額詐欺事件でバーナード・L・マドフを逮捕。

2006年 - テヘランでホロコースト否認論者によるホロコースト・グローバルヴィジョン検討国際会議が開催。

2005年 - クロナラ暴動。

2001年 - 中華人民共和国が世界貿易機関 (WTO) に加盟。

2000年 - 男女共同参画審議会、選択的夫婦別姓制度を5年以内に検討すると表明。

1998年 - タイ国際航空のエアバスA310がスラートターニー空港付近で墜落、101名が死亡。(タイ国際航空261便墜落事故)

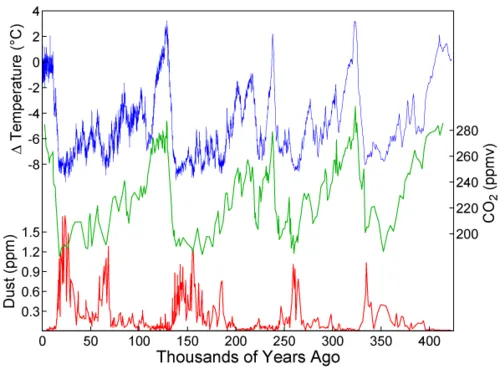

1997年 - 地球温暖化防止京都会議 (COP3) が閉幕、京都議定書が採択される。

1996年 - 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線心斎橋駅 - 京橋駅間が延伸開業。ならびに路線名を鶴見緑地線から改称。

1994年 - フィリピン航空434便爆破事件。南大東島沖上空のフィリピン航空434便内で爆弾が爆発、日本人男性1名が死亡。

1994年 - 第一次チェチェン紛争勃発。

1993年 - 屋久島・白神山地・法隆寺地域の仏教建造物・姫路城の4か所が世界遺産に決定。

1990年 - ニューヨークのマフィア組織「ガンビーノ一家」のボス、ジョン・ゴッティが逮捕。

1983年 - ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世がローマのルター派教会を訪問し、新旧キリスト教の対立が終結。

1986年 - 国鉄越美南線が第三セクター鉄道・長良川鉄道に転換。

1981年 - モハメド・アリ引退。

1977年 - 国鉄気仙沼線が全線開通。

1972年 - アメリカの有人月宇宙船「アポロ17号」が月面に着陸。

1971年 - アメリカ合衆国でリバタリアン党発足。

誕生日

死亡

2022年 - 藤山陽子、女優(* 1941年)

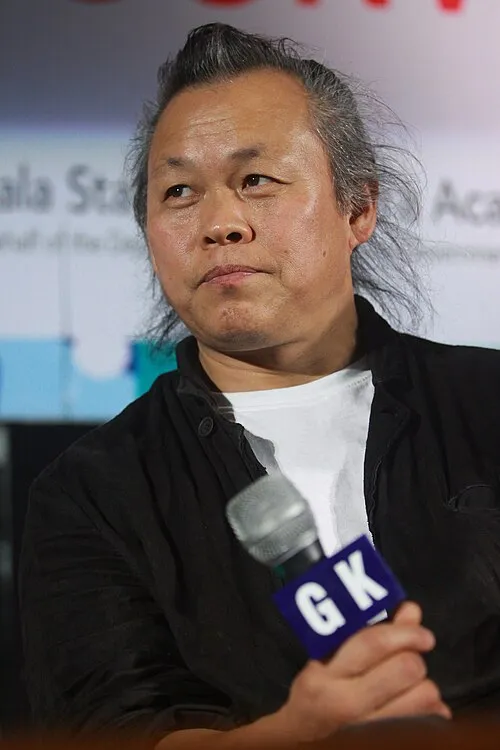

2020年 - キム・ギドク、映画監督、脚本家、映画プロデューサー(* 1960年)

2017年 - チャールズ・ジェンキンス、軍人(* 1940年)

2016年 - 加藤初、元プロ野球選手(* 1949年)

2012年 - ガリーナ・ヴィシネフスカヤ、ソプラノ歌手(* 1926年)

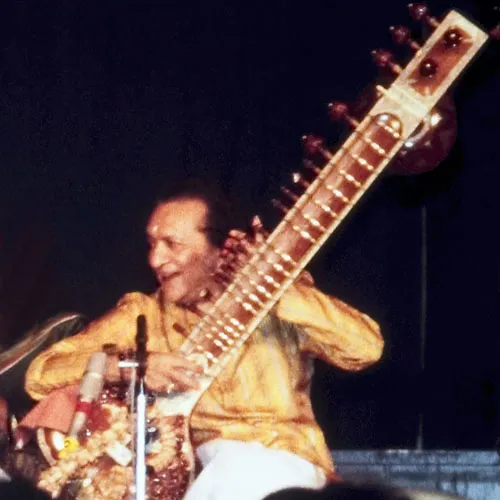

2012年 - ラヴィ・シャンカル、シタール奏者(* 1920年)

2008年 - アリー・アラタス、政治家、インドネシア外相(* 1932年)

2008年 - ベティ・ペイジ、モデル(* 1923年)

2008年 - ダニエル・カールトン・ガジュセック、医学者(* 1923年)

2007年 - 島岡達三、陶芸家(* 1919年)