生年月日: 1155年4月15日

没年: 1225年

宗派: 天台宗

時代: 鎌倉時代

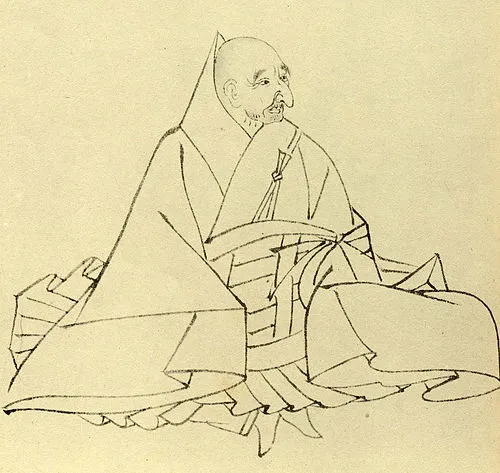

名前: 慈円

慈円 鎌倉時代の天台宗の僧

年の春満開の桜が咲き誇る頃慈円は日本の山中に生まれた彼の誕生は平安時代が幕を下ろし鎌倉時代へと突入する激動の時代を象徴している若い頃から仏教に心惹かれた彼は天台宗の教えに傾倒し多くの学問を身につけることになったしかしその道は平坦ではなかった多くの試練と苦悩が彼を待ち受けていた

慈円は学問を極めるために名門寺院である比叡山延暦寺に登ったそれにもかかわらずその厳しい修行生活によって鍛えられた彼は心身ともに成長していった特に比叡山で過ごした日には神秘的な体験もあったと言われているその後も様な地域で仏教思想や哲学について深く探求し続けた

年代日本は源平合戦という内乱状態に突入したその混乱期においても慈円は冷静さを失わず人への救済活動を行っていたこのような状況下では多くの人が迷いや不安から苦しんでいたしかしそれにもかかわらず彼は常に穏やかな姿勢を崩さず自ら進んで困難な状況へと飛び込むことで信頼を勝ち取っていった

年にはついに大きな転機が訪れる尊敬される師との出会いによって新しい視点と教えが与えられたその後慈円自身も多くの弟子たちを持ち法然親鸞などと同じ時代背景ながら異なる思想家として名声を高めていくことになるしかしそれにもかかわらず日本社会全体への影響力という点では未だ模索中だった

人生と業績

年代初頭日本全体が仏教や文化活動で活気づいていた当時流行していた浄土宗の影響もあり多くのお坊さんがその流れについて行こうとしていたしかし一方で慈円自身は独自路線とも言える天台宗への深化を進めていたそれこそが他者との差別化となり多くの支持者や信者を得る要因となっていったようだ

孤独との戦い

記録によれば彼の日常生活には孤独感が伴う瞬間も少なくなかったと言われている自分だけではないと思う瞬間こそこの世への存在意義でもあっただろうその歌詞にはおそらく幼少期から抱えていた孤独感が色濃く反映されているそしてそれこそが人との繋がりへ導いている理由でもあったようだ

晩年と遺産

年生涯歳という長寿まで生き抜いた慈円はその後間もなくこの世を去ることになった死後すぐに神格化され多数のお坊さんや信者によって崇拝され続けることとなるただ一つ残念なのはその死から数世代後には思わぬ形で忘れ去られてしまうことだったしかしそれでも日本各地にはまだ彼への敬愛や伝説的存在感はいまだ健在なのだ

現代との関連性

今日ではどうだろうか

今でも日本各地には慈円の名を書き留めた石碑や寺院など多種多様な文化財がありますそしてその業績について語り継ぐことで新しい世代にも引き継ぎたいものです皮肉にもこのような偉大なる存在すら歴史上変わりゆく風潮によって薄れてしまう危険性がありますそれでも多様性溢れる現代社会だからこそ一層重要視されねばならないでしょう