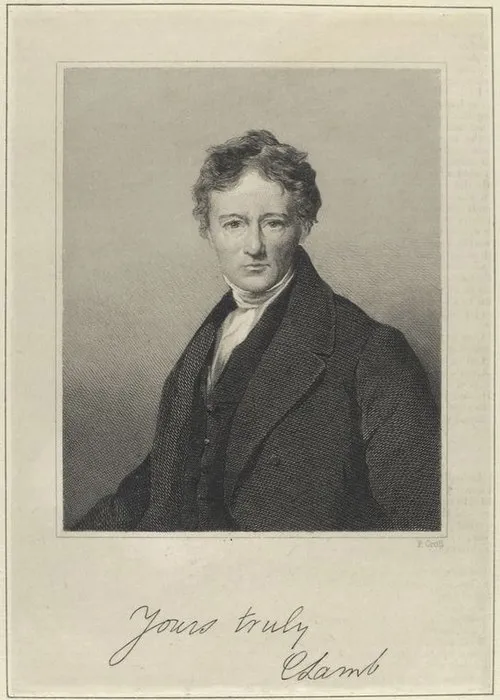

生年: 1834年

没年: 1909年

職業: 漢学者、文芸評論家、小説家、劇作家

年 依田學海漢学者文芸評論家小説家劇作家 年

年依田學海はその生涯の幕を下ろした彼は年に生まれ長い旅路を経て多くの人に影響を与えた漢学者であり文芸評論家小説家劇作家でもあった依田がこの世に誕生したとき日本は江戸時代の終焉を迎えようとしており彼の人生はまさに変革の時代と重なっていたそのため彼が書いた作品や思想は多くの時代背景を反映するものとなった彼は若い頃から漢詩や古典文学への関心を抱いておりその情熱が後に彼自身の創作活動へとつながっていく依田は大学で古典文学を学びその才能が花開いた瞬間にはすでに小さな文壇で名前が知られる存在になっていたしかしそれにもかかわらず彼自身には常に不安感が付きまとっていた社会的な評価とは裏腹に自身の作品への自信が揺らぐことも多かったという重要な転機となったのは年代だろうこの時期日本は西洋文化との接触による影響を強く受けておりそれまで伝統的だった文芸界も大きく様変わりしていた依田もまたこの潮流に乗ることになったしかしそれにもかかわらず古典文学への愛情から逃れることなく自身の作品には常に深い歴史的背景や哲学的考察が織り込まれていたその結果多様なジャンルで執筆し続けたにもかかわらず一貫したテーマ性を持ち続けたのであるそして年代には多くの評論活動も行い始めるこの頃になると彼の記事やエッセイはいっそう注目されるようになったしかし同時に新しい文壇で台頭する若手作家たちとの競争も激化しておりおそらくこの状況がさらに依田自身の内面的葛藤を深めていったことだろう自分には新しい時代について行けないと感じる瞬間もあったかもしれない皮肉なことに現代日本文学界ではその存在感が際立つ一方で生前にはそれほど評価されていない部分もあった特定の流派や運動から外れているせいなのかもしれないそれでもなお人との交流や対話によって新しい視点を得て自身を書き続けたという事実こそが重要だある批評家によれば依田學海こそ真実と虚構との境界線上で踊る者だったという意見すらあるほどその作品群には独特な魅力が宿っているまた小説だけではなく劇作にも取り組んだ彼は自身の日常生活とも密接につながるテーマを書き続けたそのため観客として訪れた人へ強烈なメッセージ性とも言える何かを残したことでしょうそれゆえ劇場とは単なる娯楽施設ではなく人に社会問題について考えさせる場でもあるべきと主張していたという話も伝わっている興味深い点として多岐にわたる執筆活動以外にも教育者として数多く教鞭を取ってきた経歴がありますこの職務によって世代交代する知識や価値観など新しい風潮への橋渡し役となっていることがおそらく新しい文学ムーブメントへ繋げている側面がありますそれゆえ若手作家達から尊敬されながら共演することもしばしばだったそうですしかし年代初頭日本社会全体は再び激動する運命の日へ突入しますそして数ヶ月後大正デモクラシーという思想運動へ向けても人がお互い助け合う姿勢など見えて来ますこの急速な変化と混乱期こそ人間同士がお互いやさしさや温かみなど気づきを促進できただろうそんな想像すら浮かぶ瞬間ですそしてこのような混沌とした状況下でもだからこそ創作活動こそ重要なんだと思わせる支柱になる存在として名高かったことでしょう今日では依田學海について語る際彼によってどんな価値観そして未来図示されたのでしょうと議論になる場合少なくありませんまた果敢なる挑戦心さらなる探求心持ちながら著述業継続された姿勢結果として残されたものとは何だったのでしょう 考える余地ありますね死後年以上経過した今その作品群だけでなく教育者・批評家的役割として今なお影響力持ち続けていますそして現在私達現代人の日常生活そして文化環境とも重ね合わせつつ鑑賞され発信されています知識以上与えていただいたその体験忘れるべきではない こう言えるでしょう皮肉ですがこの優雅なる人物亡き後私達読者世代含む次世代に受け継ぐ必要性非常明白です そして大切なの結局私達人ひとり自分自身感じ取れる場所そこから始めたいと思います