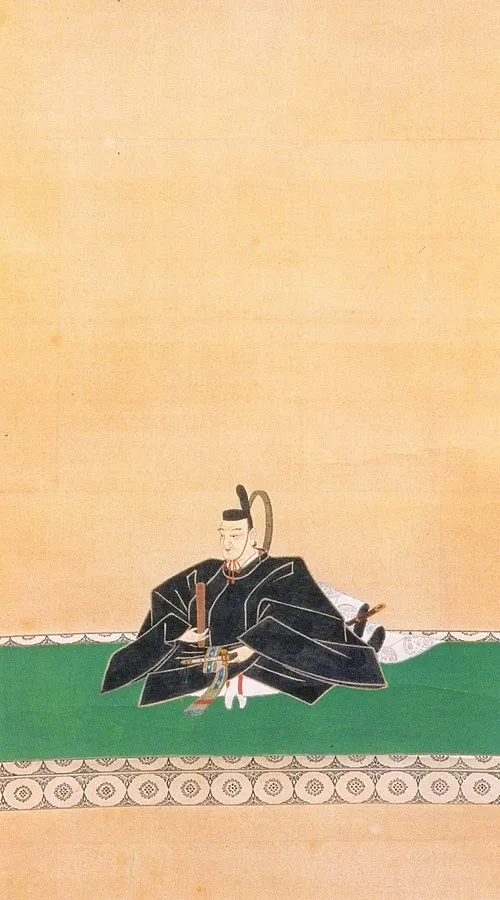

生年月日: 1685年(貞享2年6月12日)

職業: 八橋検校

功績: 近代箏曲の父とされる

生年: 1614年

年貞享年月日 八橋検校近代箏曲の父とされる検校 年

八橋検校彼の名を聞くとまず思い浮かぶのはその優美な音色を響かせる箏の旋律しかし彼の人生は単なる音楽家としての物語ではなく時代を超えて人に影響を与えるドラマが織り交ぜられている

彼が生まれた年時代は江戸時代中期平和な時代背景にもかかわらず日本社会には多くの矛盾と課題が存在していたしかしそれにもかかわらずこの年に生まれた八橋検校は周囲から期待されていた

子供時代から音楽に親しみ特に箏への情熱を抱いていた彼おそらくその才能は早くから注目されたことでしょうそして青年期には自身の技術を磨きながら多様なスタイルや流派を吸収することに心血を注いだ皮肉なことに当初は他者との競争もあり自身が何者であるか模索していたとも考えられる

しかし運命的な転機が訪れるそれは師匠との出会いでありその後彼自身が築き上げる新たな箏曲スタイルへと導いていくこの出会いによって八橋検校という名が世間に広まり始める江戸という文化の中心地で活躍する一方多様な地方文化も受け入れその魅力を取り込むことで独自性を確立したのである

やがて八橋検校は近代箏曲の父と称されるようになるしかしそれだけではなく自身が創り上げた楽曲群特に六段を始めとした作品群はいまだなお日本全国で演奏され続けているそのメロディーには日本人ならではの情緒深さと心情的な要素が込められており人の日常生活にも溶け込んでいる

しかし成功には影があります自身の名声や栄光にも関わらず一部では嫉妬や競争意識によって孤立感も感じていた可能性も高いそれでもなお彼は自分自身と向き合い続け新しい試みに挑戦し続けたその姿勢こそ本当の意味で近代の先駆者だったと言えるだろう

年ごろになると更なる飛躍へ向けて大胆な改革・発展へ踏み出す決意を見ることとなるこの頃までには既に多くの演奏活動や作曲活動によって名声が高まりつつあった八橋検校だがそれでも常に新しいものへ挑戦しようという欲望があったそれによって若手演奏家への影響力も増し次世代への継承という大切さについて考えさせてもいる

そして年寛政元年長き歳月を経て彼はこの世を去ることとなったただ一つ確かなことそれまで築いてきた音楽遺産特に箏曲それこそ亡き後も人へ伝わり続ける運命になっていたその死後数十年経った今でも人はどこか懐かしい気持ちになりながら耳を傾けその美しい旋律から多様性ある感情世界へ足を踏み入れることだろう

今日多くのお祭りやイベントなどでもその名作として知られる六段など多彩な作品群について語られているそして皮肉とも言える現実として近代の概念とは何なのか再考させるほどその後も議論され続けているその問い自体がおそらく日本文化全体へのメッセージとなり得るのであろうまた新しい世代への道筋として生涯通じて探求し続けた姿勢こそ現在にも強烈な影響力となって残っている今この瞬間にも新しい音楽家達によって受け継ぐべき重要性について考察されれば幸甚である