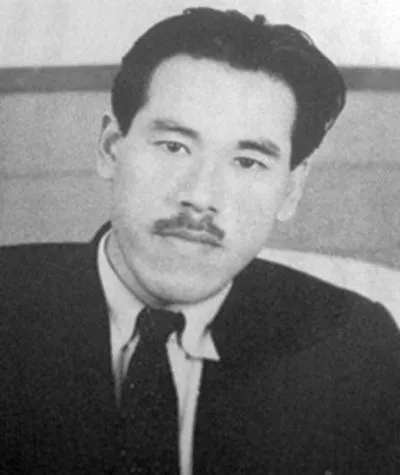

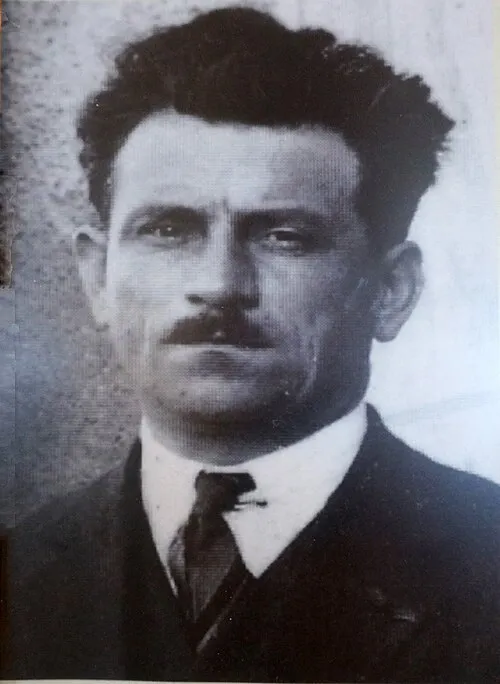

生年月日: 1900年

名前: 安田幹太

職業: 法学者

死亡年: 1987年

年 安田幹太法学者 年

年静岡県の小さな町で生まれた安田幹太はまさにその時代の波乱を象徴する人物として知られることになる彼の誕生はまだ多くの人が法律や政治に興味を持つことが少なかった日本において後に法学界の巨星となる運命を秘めていた幼少期から法律について強い関心を持ちその知的好奇心は彼の人生を大きく変える要因となった

少年時代彼は近所のおじいさんから民法について教わる機会があったおじいさんが語る事例や過去の判例は若き安田にとってまるで冒険譚のようだったしかしそれにもかかわらず彼が法学者になる道筋は平坦ではなかった家族は経済的困難に直面しその中で教育を受け続けること自体が一大事業だったからだ

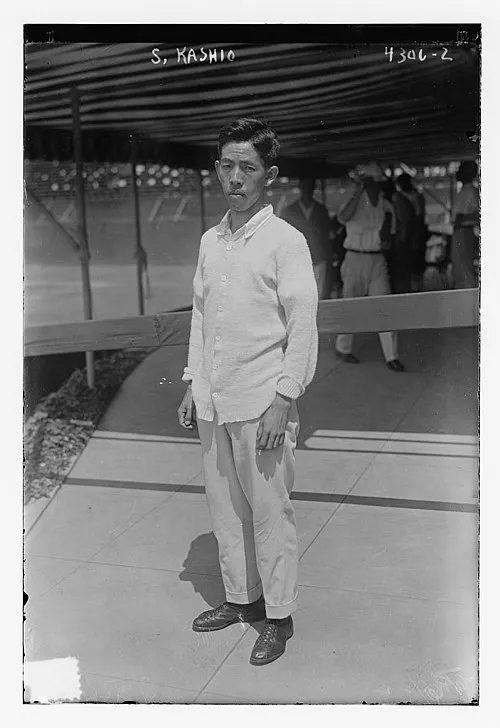

大学進学後安田は東京大学法学部へと進むこの決断には多くの犠牲と努力が伴ったことだろうそして年代初頭彼はこの分野で優秀な成績を収めて卒業するしかしその後も日本社会はいわゆる戦争への道を突き進み多くの学生たちが軍事へ召集されていく中で自身もまた複雑な状況に置かれてしまう

戦争勃発前夜日本政府によって国民教育が重視され始めていたしかしながらこの混乱した時代背景にもかかわらず安田は自身の研究活動を続けた年日本敗戦という衝撃的な出来事もあったもののそれでも彼には新しいスタート地点として捉えられたそれにもかかわらず多くの人が絶望する中で新しい法律制度や社会秩序づくりへの参加意欲こそが安田幹太にはあった

戦後間もなくして成立した新憲法によって日本社会全体に大きな変革がおこりそれに伴い法律学問も根本的な見直しを余儀なくされたそして年代初頭この激動期に入ってから少し経った頃から安田幹太という名声が高まり始めたのである皮肉なことではあるが不景気や政治的不安定さなど逆境とも言える環境こそ多様性豊かな法理論家として成長する土壌となったと言える

その後も数十年間日本国内外で多数の著書や論文を書き続けたこの行動力と情熱こそがおそらく彼自身だけではなく日本全体にも刺激となり得たことだろう市民権や人権という概念について多角的視点から検討した結果日本社会への貢献度合いは計り知れないその過程では数多くの教授陣との交流もありお互い切磋琢磨しながら新しい理念構築へ向けて取り組んできた

さらに年代になると高齢化社会という新しい現実へ直面する日本そのため高齢者福祉関連など当時議題になっていた問題についても積極的に発言した当たり前と思われていたような権利主張すら風当たり強かったこの時代しかし彼自身それでもなお不屈だったのであるこの姿勢がおそらく次世代へのメッセージとなり多様性尊重という理念につながっていると思われる

年生涯年以上もの間人と共鳴し合う知識人として活動してきた安田幹太氏しかしその死によって果敢なる挑戦者として印象深い存在感だけ残す形になったまた現在でもその遺産とも言える思想体系や著作物はいまだ語り継ぐ価値がありますそして今なお法律分野のみならず広範囲に影響力を与え続けている点それこそ記録映画などでは決して描かれない真実なのかもしれない