.webp)

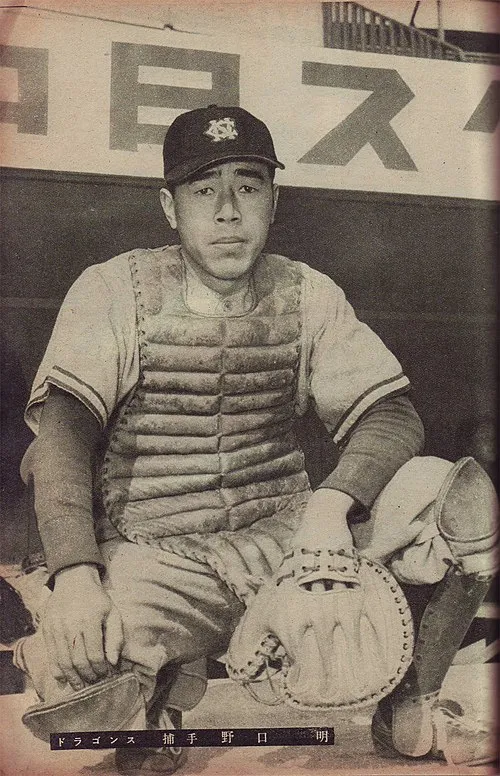

名前: 柳家さん助(2代目)

生年: 1926年

職業: 落語家

死没年: 2011年

柳家さん助 (2代目)落語界の巨星

年戦争の影響で暗い時代が続く日本その年江戸時代から受け継がれてきた伝統芸能である落語界に新たな才能が現れようとしていた彼はまだ幼い頃から人を楽しませることに魅了されていたがその運命は単なる夢物語ではなかった

ある日彼は両親と一緒に見た落語の公演に感動し自らもその舞台に立ちたいと強く思うようになるしかしそれにもかかわらず家族は彼に伝統的な職業を勧めたしかし彼は自分の道を貫こうと決心するその後師匠との出会いによって柳家さん助としての人生が始まった

年代初頭日本は経済復興へ向けて動き出していたこの中で新しい文化や娯楽も次と登場していたがそれでも古き良きものを愛する人も多かった若き日の柳家さん助はその変わりゆく世の中で古典的な落語を守りつつ新しい要素も取り入れることに挑戦したそして徐に自身のスタイルを確立していく笑いと涙が同居する独特な表現力で多くの観客を惹きつける存在へと成長した

スターへの道

年代その名声はいよいよ高まり多くのテレビ番組やラジオ出演依頼が舞い込むようになった皮肉なことにこの新しいメディアへの露出こそが彼をさらに多忙な日へと駆り立てることとなったそれにもかかわらず多忙さによって自身の芸風やスタイルがおろそかになるわけではなくむしろそれによって磨かれていった

年代には日本各地で行われる公演だけではなく海外にも足を運ぶ機会が増えたおそらくこれは日本文化への関心が高まりつつあった証でもあろうまた日本人以外のお客様にも楽しんでもらえるよう努め笑顔を届けるため奔走したその姿勢こそが国際的評価につながりこの時期にはジャパニーズ・ハーモニーと称される独自性溢れるパフォーマンススタイルも確立したのである

困難との闘い

しかし栄光の日だけではない年代には様な苦悩や挫折とも向き合うことになる人気者となるというプレッシャーから逃れたい気持ちとは裏腹に毎日の公演スケジュールは過密そのものだったそれゆえ身体的・精神的疲労感も増しおそらくこの状況下では自然体でいることさえ難しく感じただろうそれでも観客には笑顔を絶やすことなくこの姿勢こそ本物だった

新世代との交流

年代になると新世代の若手落語家たちとの交流も生まれ始めた一方通行ではなく双方向性を持ち続け自身だけではなく周囲全体から学び取って進化し続けている様子を見ることできる後輩たちは技術面だけでなく人間味溢れる温かなアプローチについて学びたいと思っていただろうそしてそれはまたユーモアという共通言語によって結ばれる大切さでもあっただろう

死去歴史として残された名残

年月一緒になった仲間やファンへの最後のお別れの日その時まで何十年間もの間人へ笑顔と思いやりという贈り物を送り続けていたしかし皮肉なことにこの偉大なる人物はいざ亡くなることで逆説的にも永遠になった 人の日常生活から消え去るどころかその存在感は逆に強まっているとも言えるだろうおそらく今後何十年経とうとも柳家さん助の名声はいまだ鮮明なのでありそれこそ日本文化そのものなのだから