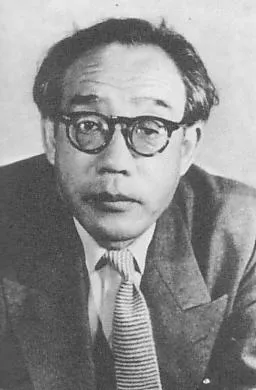

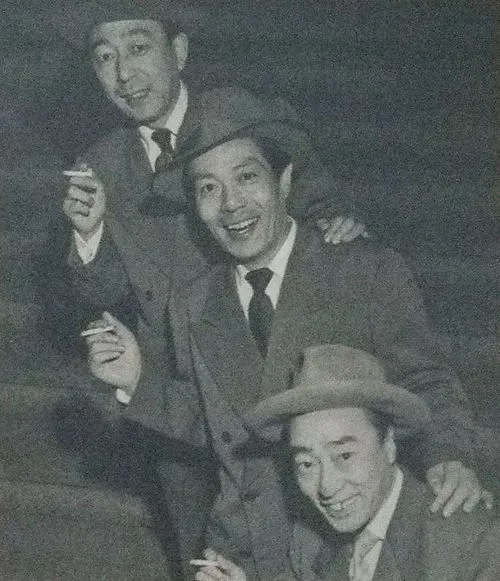

名前: 山茶花究

職業: 俳優、芸人

生年: 1914年

没年: 1971年

山茶花究笑いと涙の背後にある物語

年東京の片隅で生まれた山茶花究は人生の早い段階からその才能を発揮する運命にあった彼の両親は日常生活の中で人を楽しませることができる喜劇的な精神を持つ人だったためおそらく彼もまたその影響を受けて育った子供時代から周囲を笑わせることが得意でありその素質は次第に彼自身の道へと導いていく

しかし若き日の彼には困難も多かった戦時中家族は経済的な困窮に直面し山茶花は自ら働き始めるその経験が後の演技やコメディスタイルに深く影響を与えたと言われているまたこの時期人がどれほど苦しんでいたかを見ることで笑いには力があるという信念が芽生えたに違いない

舞台への第一歩

年代初頭彼はついに演劇界への足掛かりを掴む初めて観客の前で演じた時その瞬間緊張感と興奮が入り混じった状態は今でも鮮明に覚えているというしかしそれにもかかわらず一夜限りのパフォーマンスでは満足できず自ら新しい作品を書き始めたこの選択肢こそが後の日につながっていく

議論の余地はあるが多くの場合新進気鋭の才能がすぐに評価されるわけではない実際その後数年間は小さな劇団やテレビ番組で地道な活動を続けながら自身のスタイルを磨いていったその間多様な役柄やキャラクターへの挑戦によって彼自身も成長していたしかし一方では本当にこれでいいのだろうかという不安も抱えていたようだ

黄金期喜劇俳優として

年代になると山茶花究はいよいよ名声を得るおかしみとリアリティを融合させた独自スタイルによって人の日常生活から様な喜びや苦悩を描写することになった皮肉なことにこの成功のお陰で一層多忙になり公私ともども大変だったそうだ

ファンとの交流も重要だったこの頃多くのファンとの対話によって直接的なフィードバックを受け取る機会も増えおそらくそれによって更なる創作意欲が湧いてきたしかしそれにもかかわらず本来望んだ形とは異なるプレッシャーとの闘いの日でもあった

数の挑戦と栄光

年代になると映画界にも進出した山茶花究その魅力的な存在感とユーモアセンスのお陰で大ヒット作にも出演するようになり大衆文化へ深く根付いてゆくこの流れには確かな計画性だけではなく運の要素も強かったとも言えるしかしながらそれにも関わらず新しいジャンルへの挑戦心特にシリアスドラマなどは決して失わない姿勢こそが真骨頂だったと言える

忘れ去られない存在として

年代になる頃にはすっかり名実とも知れ渡る存在となり多方面から引っ張りダコとなったそれでもなお新世代への引継ぎについて思索していたとも噂されているそのため新しい才能を支援するプログラムなどにも参加し自分以外者への指導という形でも貢献したそれがおそらく後世へ向けて非常に重要視された理由なのだろう

死 そして 遺産

年日本全国民から愛され続けていた山茶花究は静かな最期を迎えたこの逝去によって日本中から悲しみのお便りや追悼メッセージが寄せられる一方その遺産特有のお笑いや人生哲学 は現在まで色褪せず伝わっているそして現代でもコメディの持つ力について考察され続けているのである皮肉なことだがお別れの日まで人間関係や日常生活について多岐に亘った見解・観察結果等によれば近代人達にも勇気・希望・喜びなど与え続けただろう興味深い点として不条理さや悲哀さ例えば現実社会 の反映像とも言えるシーンなど今なお印象強烈 例えば現在放送されているバラエティ番組内では山茶花様式と称された手法ユーモア交じり が目立ちその影響力抜群さらに曰わく我こそコミカル者である旨高齢化社会背景下でも変化なく継承されていますその意味合いや想像力豊かなビジョンこそ目指すべき未来像なのです是非注目しましょう