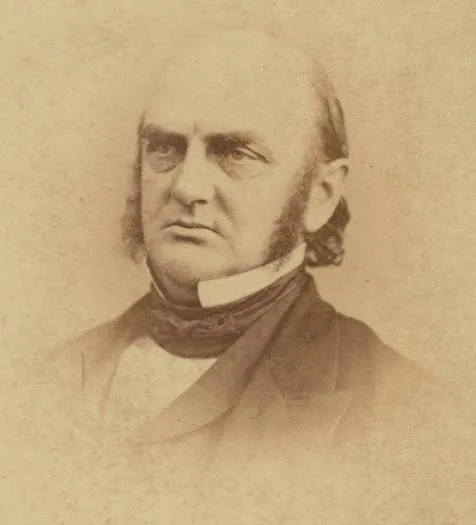

名前: 山内容堂

生年月日: 1827年

没年月日: 1872年6月21日

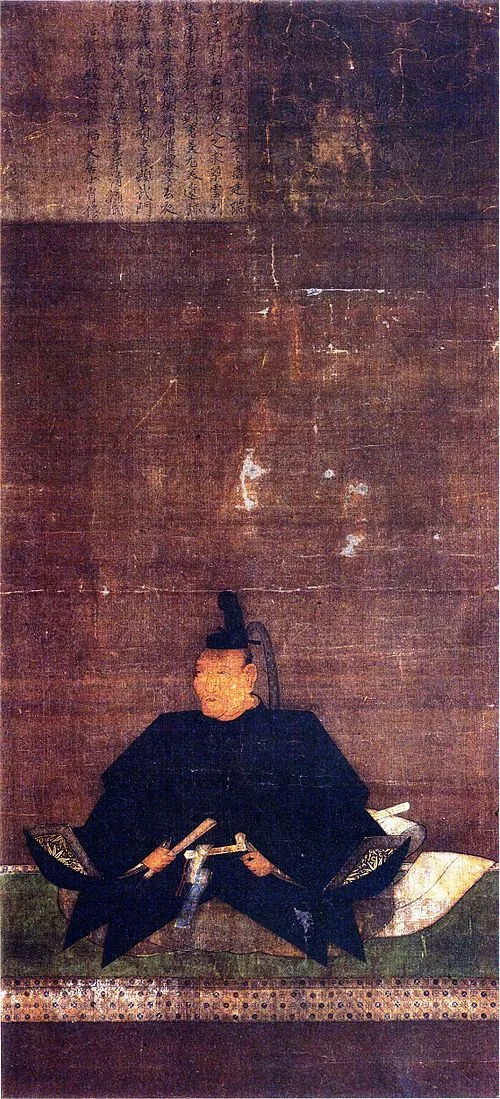

役職: 第15代土佐藩主

時代: 明治時代

年明治年月日 山内容堂第代土佐藩主 年

山内容堂 土佐藩主の波乱に満ちた人生

彼は年土佐藩の名家に生まれたその名は山内容堂若き日は裕福な家庭で育ち藩主の血を引く者として期待されていたが運命は常に平坦ではなかった

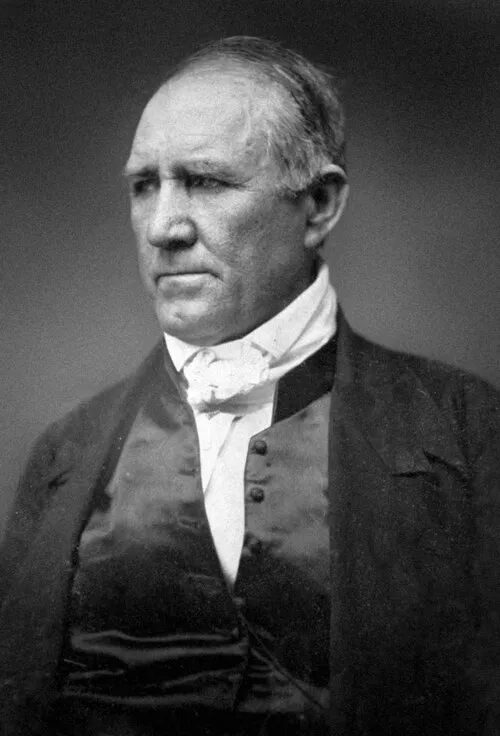

彼が代になる頃日本は外圧と内部抗争の渦中にあった特に幕末期には多くの動乱が訪れ家族や藩士たちは何度も意見を交わす必要があったしかしそれにもかかわらず彼は自らの信念を曲げることなく成長していったその中で彼は武士道精神を重んじる一方で新しい時代への適応も求められることとなる

年ペリー提督が日本に来航したこの出来事は山内容堂にとって転機となった外部から迫り来る脅威を前にしながらも自身の力で土佐藩を守ろうという意志が芽生え始めていたそしてついに年彼は第代土佐藩主として即位することになりその職務には大きな責任とプレッシャーが伴っていた

新たな役割への移行は簡単ではなかった教義や伝統と向き合う日しかしこの状況下でも彼は自己改革を進めるため尽力した特に西洋文明との接触を果敢に試みたことで有名だ当時多くの保守派から反発されたものの変化なくして存続なしと考える山内容堂には一切妥協が無かったそれでも周囲から支持されずその苦悩の日が続いていった

年日本国内では明治維新へと突入するそしてこの改革によって古い体制が崩壊し新しい政府形態へと移行するしかし皮肉にもこの変化によって多くの武士階級もまたその存在意義を問われてしまう山内容堂自身もこの流れには逆らえず多くの仲間や従者との別れを余儀なくされた

明治元年年まで続いた混沌の日しかしそれにもかかわらず彼はいち早く中央政権との対話を図り新しい体制へスムーズな移行を実現しようともしたおそらくその背景には父母から受け継いだ土佐人としてプライドや責任感があったのであろうこの努力によって少しずつではあるものの新政府内でも一定評価されるようになりつつあった

年政治的課題解決への道筋も見えてきたころだったその年齢歳という絶頂期にもかかわらず不運にも病魔が忍び寄るこの苦悶の日こそ本当に戦い続けてきた証なのかもしれない そしてその翌月月日最後の日となった瞬間一体どんな思考だったのであろうかおそらく土佐藩再建という夢だろうかそれとも故郷への愛情だっただろうか

死後への影響

彼のお葬式には多くの人が集まりその功績や人物像について語り合われたそれにもかかわらず一部から批判的な声も聞こえてきたもっと良いやり方があったなどと言われたりそれでも勇気ある改革者という評価こそ未だ色褪せない今日でもその名声について歴史学者や政治評論家によって議論され続けている

現代との結びつき

技術やデジタル社会全盛期となった今伝統と革新のバランスについて考える時その姿勢こそまさしく山内容堂と共鳴する部分なのだろう一見矛盾しているようでいて人間社会とは常に変革へ向け進むものだからまた最近では上で自己表現こそ重要視され始めその意味合いまで見直す傾向まで見受けられるその裏側には独立心旺盛だった山内自身を見ることさえできそうだ

遺産として残すべき教訓

山内容堂氏より後世へのメッセージそれぞれ異なる思惑や環境下で暮す私達こそ何より大切なのは自分自身確立された理念持ち続け生涯貫いていく勇気でしょう恐れることなく変革しよと言わんばかりですそれゆえ歴史とは語ります挑戦せよとこれこそ将来世代へ渡せる最上級のお土産と言えるでしょう