生年月日: 1850年(嘉永3年7月5日)

職業: 洋画家

死亡年: 1906年

出身地: 日本

活動時期: 明治時代

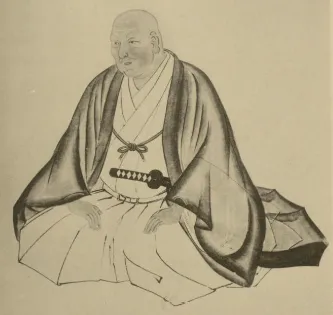

山本芳翠日本洋画の先駆者

年嘉永年月日静かな田舎町にて彼は生を受けた周囲は稲穂が揺れる田園風景が広がっておりその美しさは彼の感性に深く刻まれることとなったしかし彼の運命は単なる農家の息子として終わるものではなかった自然との密接なつながりを感じながらも若き日の芳翠は絵筆を手に取ることとなる

代半ば芳翠は一人の教師と出会うこの人物との出会いが彼の人生を大きく変えることになるそれにもかかわらず多くの若者が教育機関への進学を選ぶ中で芳翠は自ら独学で絵画技術を磨く道を選んだこの決断はその後の彼のキャリアに多大な影響を及ぼす

年日本が開国し西洋文化が流入してきた欧米から伝わった美術技法やスタイルに触れた芳翠は自らもその影響を受けるそして年代には日本初の洋画団体明治洋画協会の創立メンバーとして活動するようになったこの時期多くの芸術家たちと交流し新しい表現方法への探求心が芽生え始めていたしかしその反面日本文化との対立や葛藤も生じていた

年芳翠にとって転機となる出来事が起こったフランス留学を果たした彼は新しい視野と技術で武装して帰国する皮肉なことにこの留学中にはアカデミズム的な制約から解放され自身のスタイルやアイデンティティーについて深く考える時間でもあったしかし日本社会ではまだまだ西洋風絵画への偏見も残っていたため多くの場合辛酸を舐めざるを得なかった

帰国後自身独特なテイストで作品制作に励む一方で公募展にも積極的に参加した年第回内国勧業博覧会では一際目立つ作品として評価されその名声はいっそう高まったそれにもかかわらず人から寄せられる批判や誤解も多かったその中心には西洋化という言葉によって否定された自分自身への疑問もあったのである

年月日山本芳翠という名声高い画家がこの世を去るその死によって失われたものとは何だったのでしょうかおそらくそれは美術界のみならず日本文化全体へ向けられた改革精神だったと言えるだろうそして時代背景から見るとおそらく当時として最良と思われていた日本人として西洋風絵画という新しい潮流へ挑戦した志向性だった

遺産とその後

しかしその死後百年以上経過した今でも山本芳翠によって築かれた基盤のおかげで多様性ある日本美術界を見ることができるようになりました現代アーティスト達によれば現在でも私達アーティストには西洋から受け継いだ自由さや独創性がありますと語っていますまた一部ファンからは山本さんのおかげで美術館やギャラリーで様なスタイルを見る機会がありますと称賛されています

不思議なのはその死後間もなくして近代日本を代表する女性アーティスト達例えば草野心平や平塚運一などがお互い影響し合いながら新しい表現方法へ挑戦して行きましたこの流れこそ大正デモクラシーそして昭和初期へ続いてゆきますそして今なお続いているさてこのような連鎖的発展こそ不完全ながら見逃せない要素とも言えます

まとめ

山本芳翠 それぞれ異なる道筋上ですすむ美術史上一つだけ確かな事実がありますそれこそ青空白雲色鮮やかな自然などすべてこの地球上からインスパイアされた芸術形態ですそしておそらくこれから先何千年経とうともそれぞれ各世代ごとのアーティスト自身によって語り継ぐべき魅力溢れる存在です