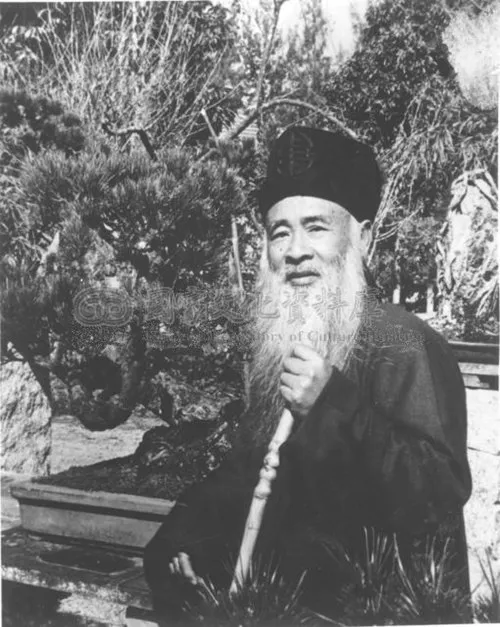

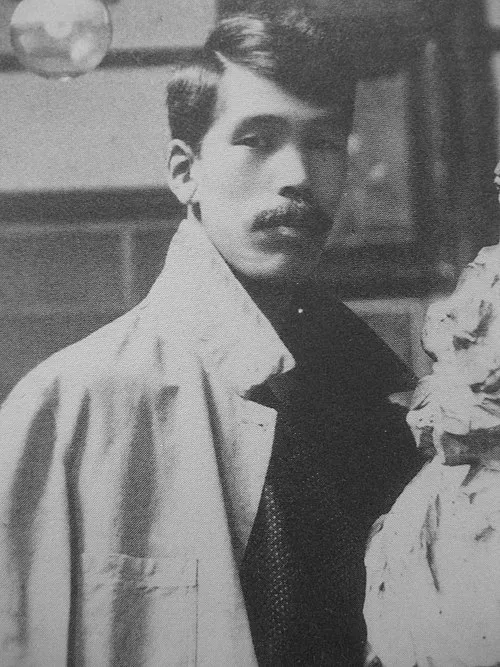

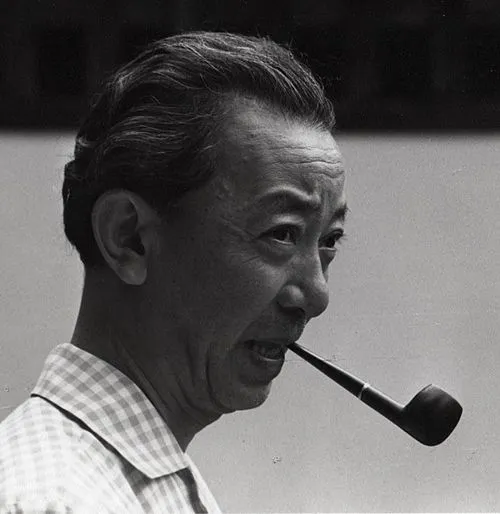

名前: 山本悍右

職業: 詩人、写真家

生年: 1914年

没年: 1987年

年 山本悍右詩人写真家 年

彼の名は山本悍右年日本の小さな町で生を受けた彼は早くから周囲に影響を与える存在となった若き日の彼は自然と人の美しさに魅了され詩と写真という二つの異なる表現手段を通じてその魅力を伝えようとしたしかしその道は決して平坦ではなかった彼が初めて詩を書いたのは高校時代だったと言われているが当初はその才能が認められることはなく多くの挫折を味わったそれにもかかわらず山本は自らの感情や風景を捕えるためにシャッターを切り続けた皮肉なことに写真技術が進化するにつれて彼自身もまた新しい視点で世界を見るようになっていった特に戦後日本社会が急速に変化する中で彼の作品には人間存在への問いかけや社会批評が込められるようになった年代から年代にかけて日本独自の美意識と西洋文化との融合が進む中で山本悍右もまた新たな影響を受けることになるその結果生まれた作品群には複雑さと深みが増し多くの読者や観客から支持されるようになったおそらくこの頃から彼自身も日本文化について再考し始めたのであろうと歴史家たちは語る一方で彼の日常生活には孤独もあった多忙な日や創作活動によって周囲との関係が希薄になることもしばしばだったそれでもその孤独感こそが作品に深い洞察力と情緒的な重みを与えたと言えるだろうこの時期多くの詩人やアーティストとの交流もありそれによってインスピレーションを得ながら新しいスタイルへと挑戦していった年代末頃まで活躍した山本だがその後数十年続いた静かな創作活動はいよいよ終焉へ向かうそれにもかかわらず年まで生き続け多くの未発表作品や手紙などを書き残したこの年齢まで生存できた背景には自身の日常生活だけでなく美術館などへの訪問など外部との関係性も大きかったとも考えられるしかしながらこの年多くの人によってその功績が再評価される一方自身への評価とは裏腹に不安定な健康状態だった悍右そしてついにその晩年は静かな幕引きを迎えることになる 年月日この世を去り人はいっせいに悲しみに暮れたその死によって日本文学界にも一つ大きな空白となる事態となった皮肉なのは生前数多くあまり知られていない声だったにも関わらずその死後どれだけ多く寄せ集まる賛辞おそらくこれは過去への反省でもあるだろうもっと早く知っておけば良かったという言葉すら聞こえて来そうだそして今日では山本悍右という名前を見ることで新しい世代へと受け継ぐべき価値観や芸術性について再考される機会となっている 確かにこれほどまで強烈な個性だった人物だからこそ何故もっと早期から脚光浴びてこなかったという疑問も浮上するしかしこの思索的傾向とも言える行動こそ本来アーティストとして重要視すべき要素でもあると思われますただ美しいだけではないその眼差しそれゆえ多様性あふれる日本文化像へ貢献している事実その影響力こそ今なお色濃く残っています 今日でも彼氏名義として残された詩集や写真展覧会など多数開かれ一部ファン層だけではなく一般市民から広範囲使用され続けています一部では年度版のタイトル下市民参加型アートプロジェクトなるもの実施中それによって次世代アーティスト達とも繋げつつある この動きを見ればその死後何十年経とうとも尚生き続ける姿勢一種不滅とも呼べますね結局こうした流れ考慮すればそういう意味でも恐ろしく人生充実した方と言えるでしょうしかしそれ以上求めたり期待する気持ち抱いてしまう部分含まれてしまいます果たして現在我どんな形態持ち未来視覚想像できるでしょうそして失われない記憶それぞれ各世代体現出来れば素晴しいですよね