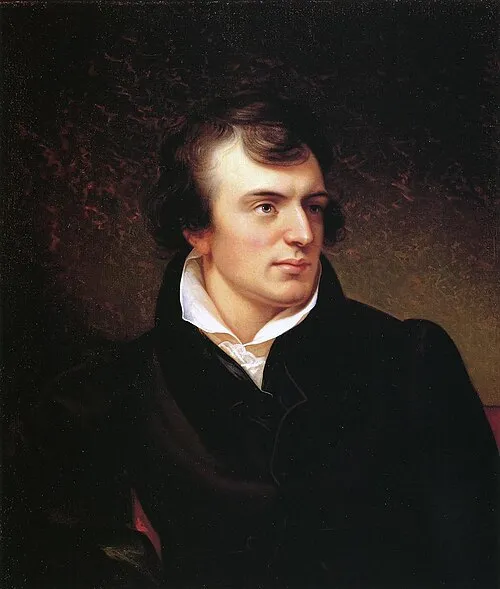

生年: 1869年

名前: ウォルフォード・デイヴィス

職業: 作曲家

没年: 1941年

年 ウォルフォード・デイヴィス作曲家 年

ウォルフォード・デイヴィスは年イギリスの小さな町で生まれたしかし彼の誕生はただの偶然ではなく音楽という運命に導かれる前触れだった家庭には多くの音楽的な影響があり彼は幼少期から楽器に親しんだ家族の友人には著名な作曲家も多くその影響が彼の創作活動を刺激することになる若き日のデイヴィスは自身が奏でる音色に魅了され続けていたそれにもかかわらず彼が本格的に音楽家として生きる決断を下すまでには多くの試練と出会いがあった特にロンドンへ移り住んだ際そこで出会った数の才能あるアーティストとの交流が彼に新たな視点を与えたその中でも一人後に大物となる指揮者と共演したことは大きな転機だった年代初頭デイヴィスは自身初となるオーケストラ作品を発表したしかしこの作品への評価は賛否両論だった一部では革新的だと賞賛されたものの一方では伝統的なスタイルから逸脱しているとの批判も受けた皮肉にもその批評によって彼は更なる成長を促され新しいスタイルを模索し続けることになる年代に入るとウォルフォード・デイヴィスは自身の音楽キャリアを本格化させたオペラや交響曲だけでなく多様なジャンルへの挑戦が続いたこの頃市民オペラという形態で新しい風潮を引き起こし人の日常生活にも密接につながった作品を書いたと言われているそれにも関わらずこの挑戦的な姿勢が全てうまくいったわけではない例えば年大戦勃発という社会情勢下で開催された音楽祭への参加予定がキャンセルされてしまうそのため一時期創作活動から離れる羽目になったしかしこの停滞期間中も彼の日には多くのインスピレーション源があったようだこの期間中に書かれた曲やアイディアについて後年語られた際不安定さこそ私の最大なる教師だったと述べている年生涯最後となる年まで精力的に活動していたウォルフォード・デイヴィスしかしその死によって終焉したわけではない古典として名高い作品群は今でも数多く演奏され多くの世代へと受け継がれているおそらくこれほどまで影響力を持ち続けている理由は単なる技術だけではなく人間として深い感情や経験によって紡ぎ出されたものだからなのだろうその死から何十年も経過した今でも彼へのオマージュとして数多くのコンサートやイベントが開催されておりその名声はいまだ健在である近年新世代ミュージシャン達によって再解釈された作品もありそれらはいわば現代版ウォルフォード・デイヴィスとも言える存在になっているのであるこのように考えればおそらく当時予想もし得なかった形で名前だけでなくその精神までも受け継いでいると言えるかもしれない振り返れば小さな町から始まった一つの人生それ自体もまた多彩なる色彩や表現力豊かなメロディーと共鳴し続けていますそして今なお新しい世代へ向けてその足跡を残し続けているそれこそ未完結なる名作と言えるでしょう