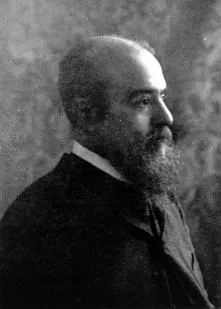

生年: 1892年

名前: ヴァルター・ベンヤミン

職業: 文芸評論家、文化史家

没年: 1940年

年 ヴァルター・ベンヤミン文芸評論家文化史家 年

年ドイツのフランクフルトに生まれたヴァルター・ベンヤミンは近代文学と哲学の分野で影響力を持つ思想家となる運命を背負っていた彼は早くから文学に興味を持ちその情熱は彼の生涯にわたって続いたしかし彼が単なる評論家として名を馳せる前にさまざまな道を歩むことになる

大学では哲学や文学を学びながら多くの著名な思想家や作家との出会いが彼の視野を広げた特にエッセンシャル主義やマルクス主義といった思想が彼の考え方に深く影響を与えたそれにもかかわらず彼は自身のアイデンティティとしてそれら全てを飲み込むことはせず独自の視点から社会や文化について考察する道へ進んだ

年代には文芸批評を書くようになりその作品には独特な視点が見受けられた例えば歴史というエッセンスと題された作品では人間社会と歴史との関係性について新しい解釈を提示し多くの議論を呼び起こしたしかしこの時期第一次世界大戦が勃発し彼自身もその影響から逃れることはできなかったその混乱した時代背景がおそらく彼自身の思索にも深い傷跡を残したことでしょう

年代になると新しい世代との交流が始まりそれまでとは異なる形で芸術へのアプローチも変化していった皮肉なことに当時流行していた映画という新しいメディアへの関心が高まりその研究にも手を伸ばすようになるベンヤミンは映画という媒体によって人の日常生活や感情表現がどのように変化するかについて鋭い洞察力で分析したこの時期の記事ではアウラという概念で有名になりそれによって作品と観客との関係性について新たな理解が生まれた

しかしそれだけではなくこの時期にはナチス政権による迫害も始まり自身もユダヤ人として危機感を募らせていったそれにもかかわらず年代にはパリへ移住し新しい思想的探求と執筆活動への挑戦が続いたここでもまたおそらくベンヤミン自身は安全圏外であることへの恐怖感と共存していたことでしょう

年とある運命的な日自身の命運とも言える逃避行中不幸にも亡くなるその死因について多く語り草となりその一つには検問所で強制的に引き返さざる得なくなったためだと言われているしかしこの悲劇的な最期こそ彼の思想や文化批評への深遠さそして悲劇性そのものだったと言える

現代になって振り返るとベンヤミンという人物はただ単なる文芸評論家ではなく一種狂気じみた知識人だったとも言えるかもしれないその後も多くの著作物や記録された講義内容から得られる知見は今なお色あせない価値がありますそして年現在でも多様化した文化環境下においてその洞察力はいまだ輝きを失わず多様性や個別性への理解につながっています

またアウラという概念は今日でも議論され続けており美術館や映画館などで体験される原作自体とは異なる次元から見えてきますこのような考え方はいわゆる現代美術界にも反映されており新旧問わず数 のアーティストによって再解釈されていますまた一部ファンから聞こえてくる声として今どき映えするスタイルとは何かという問い掛けもまたベンヤミン流だとも言えるでしょう

今日でもヴァルター・ベンヤミンの存在感は揺ぎないものです その死後年以上経った今でも一部地方自治体では改めて記念碑など設置されその功績など再評価されていますそしてこの街角ではあなたならどう考えるという問い掛けすら聞こえてきそうです それほどまでに深淵なる思索者でした