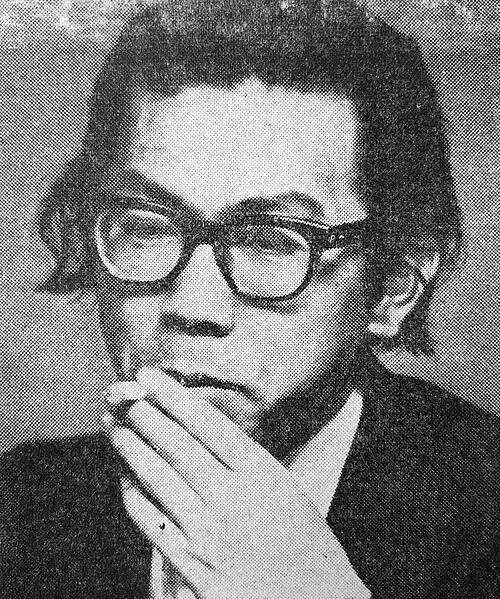

名前: 津村節子

生年月日: 1928年

職業: 小説家

年 津村節子小説家

年彼女が生まれた時静かな田舎町はまだ戦後の混乱を抱えていたしかしその小さな町で彼女が目にした景色や人の物語は後に日本文学の重要な一部となる運命を秘めていた幼少期から本を愛し夢中でページをめくる日が続く中おそらく彼女は自身の言葉で世界を描きたいという強い衝動に駆られていたのだろう成長するにつれて津村節子は様な経験と出会いを通じて自らの感受性を磨いていった高校生になった頃には自分自身が抱える葛藤や社会への疑問について考え始めたそれにもかかわらず彼女はその思いを言葉にすることにはためらっていた恐れや不安があったからだろうしかしその内なる声は次第に大きくなり高校卒業後すぐに小説家としての道へと足を踏み入れる決意を固めたデビュー作を書き上げた時それはまるで自分自身との対話だった周囲の期待と自己表現との間で揺れ動きながらも自身の感情や視点を率直に表現することへの渇望が強まりそれが結果的に彼女独自の文体へとつながっていったそしてその作品は多くの読者に支持されることになるしかしこの成功にも陰りがあったそれは一部から女性作家としてカテゴライズされることだったおそらくこれが津村節子にとって最大の試練となり私はただ書くだけなのだという信念との戦いの日へと導いてしまった年代には日本社会全体が激動する時代背景も影響し津村節子もまたその波紋から逃れることはできなかったしかしそれでもなお彼女はペンを手放さず自身ならではの独創的な視点から物語を書き続けたその作品には人間関係や孤独感人間存在への問いかけなど多彩なテーマが色濃く反映されているそしてこのような深淵なるテーマこそが多様性あふれる読者層から共鳴した理由でもある年代になると彼女の日常生活にも変化が訪れるそれまで支えてくれたパートナーとの別れだこの出来事によって生涯未婚という選択肢にも影響されたかもしれない何故私たちはこのようになってしまったのかその問いかけがおそらく新しい作品へのインスピレーションとなり生しい感情描写として形になっていったことでしょう皮肉にもこの苦悩こそが文学的キャリアには必要不可欠だったと言える多くの場合人間関係や愛情とは裏腹に一人ぼっちで向き合わねばならない孤独感こそ本当に深みある物語を書く力源だったとも考えられる実際多数派とは異なる視点から照射された光明もまた新鮮さとして読者へ届いたのである年代以降小説だけではなくエッセイや評論などジャンル問わず幅広く執筆活動を展開し新世代作家への影響力も増していったしかしそれでもなお津村節子という名前だけではなく女性作家として見做される傾向には苦慮し続けた私は誰なのかこの根源的な問い掛けがおそらく新しい風潮として形成された現代文学界への道筋とも結び付いていると思われる年以降日本社会全体でも多様性についてよりオープンになり始めその流れを見ることで自身も再評価されつつあった過去を振り返れば振り返るほどこの国で文学を書く難しさやその中で得たいものとは何なのかという問い掛けそれこそ津村節子自身によって描かれる物語そのものなのではないだろうか 今現在も多数派とは異なる視点から発信された言葉達がおよそ百年近い時空間圏内でも共鳴しているそれはいわば複雑怪奇な人間模様その中心人物津村節子その死去後数十年経てもなお存在感忘却できぬ名作群どういう形でも残り続けている証左と言えるでしょう今日まで受け継ぐ教訓この先どんな時代になろうとも個性溢れる言葉こそ真実だからこそ重要でありその姿勢自体必然なのでしょうそれゆえ皮肉にもお亡くなりになった今でもなお女性として捉え続けてしまう我社会果たしてこうした認識方法すべて求めず正当化され得るものなのかな死去以来時間経過著しくても尚根強い読者層・ファン達むしろ進化系統なんじゃないかな文学空間無限大そんな意味合いつまみ出す思考形式改良とか無限大探求楽しむ意味合いついて議論され続いている訳です そして最後になるんですがあなた私そう呼び掛けたい気持ち満載ですね本当に有難うございます