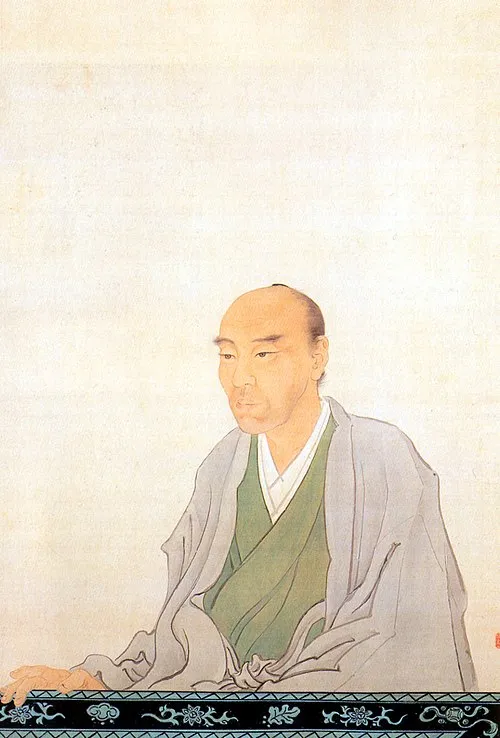

生年月日: 1819年(文政2年9月2日)

死年月日: 1894年

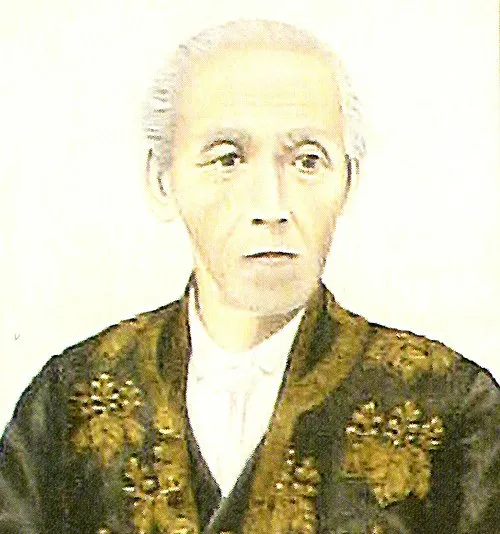

名前: 遠山友禄

役職: 苗木藩主

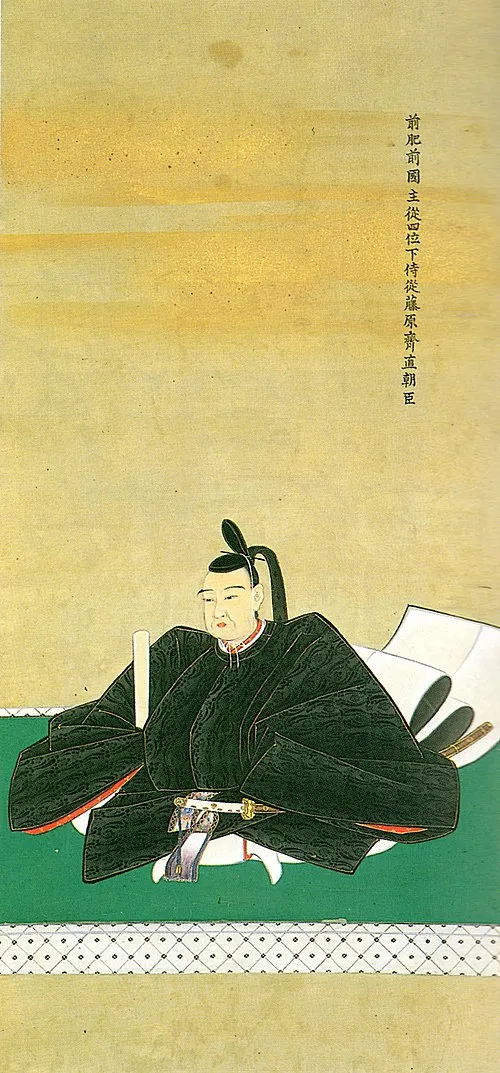

年文政年月日 遠山友禄苗木藩主 年

遠山友禄は年月日に生まれたしかし彼の誕生は単なる日付ではなく日本の藩政における大きな転換点の幕開けを意味していた苗木藩という小さな領地に生まれ彼は後にその運命を大きく変える人物となる

幼少期から教養を重んじた家庭で育った友禄は学問や武道に励みながら成長していった特に武士としての精神と知識が融合した教育方針が彼の基礎となりその後のキャリアにおいても大いに役立つことになるしかしそれにもかかわらず彼が若い頃には日本全体が混沌とした時代を迎えていた幕末の動乱はすぐそこまで迫っておりその影響を受けざるを得ない状況だった

友禄が藩主として苗木藩の舵取りを担うようになった頃日本国内では外圧による開国論が高まり続けていた年新政府による明治維新が進行する中で彼はその流れにも敏感だったそれでも皮肉なことに彼自身の考え方や行動には保守的な面も残っていたため新しい時代への適応には苦労することになったその葛藤こそが友禄という人物像を形成していく要因となったと言える

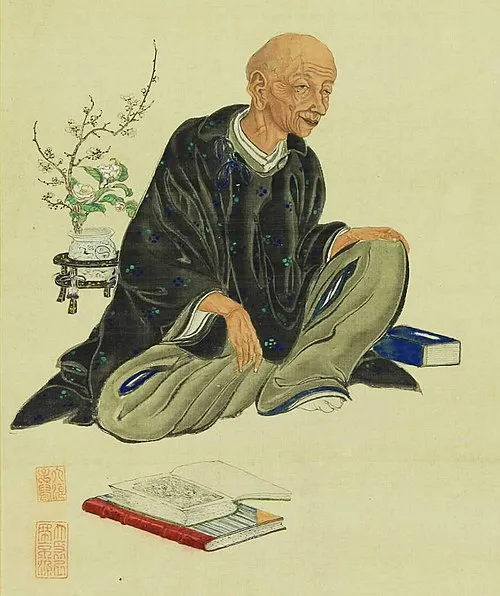

しかしながら自身の理念や価値観と新しい時代との狭間で苦しむ中で友禄は次第に改革へと舵を切り始めた例えば公教育制度や農業改革など小規模ながらも着実な施策を打ち出し始めたこのような試みには賛否両論あったもののそれでも地方政治への影響力を高めていくことになり多くの支持者も得たのである

またこの時期には対外的な緊張も増しており西洋列強との関係について思案する必要性も増していたそれでもおそらく彼自身もこの状況下でどこか無力感を抱いていた可能性があります現実問題として自身の日常生活や政策決定が国家間競争とは何ら関係ないと感じてしまう瞬間があっただろうそしてそれこそ新政府側から送られてきた圧力と戦わざる得なくなる背景とも言えます

年代になると日本全土で近代化政策が進められる中で遠山友禄も新しい政策形成へ積極的になるしかしそれにもかかわらず大名として持つ特権的立場から逃れることはできずその矛盾した立場ゆえに多くの批判も受け続けてきた当初このような不安定さはいずれ解消されると思われていただろうしかし時間だけは容赦なく流れ続け一層複雑化した社会情勢には抗えない現実だった

年長い人生という航海から旅立つ日不意打ちとも言える形で遠山友禄は世を去るこの死去によって彼自身が築き上げたもの苗木藩という小国体制 は徐に揺らぎ始めそれまで築いてきた信頼関係すべて崩壊しそうになってしまうその一方生前培った人脈や知恵について多くの場合議論され続けただろう同じように後世にも語り継がれることでしょうそれにもかかわらず人の日常生活には変化なし未来へ向かって歩む姿勢だけでも忘れてはいないだろう

現在でも苗木藩について語れば遠山という名前抜きでは成り立ちませんそして不思議なのはこうした歴史的人物との出会いや別れから現在まで引き継ぎ続いている文化です遠山の名残がありますねそれぞれ異なる選択肢や方向性について考察することで自分自身より深まりますよね