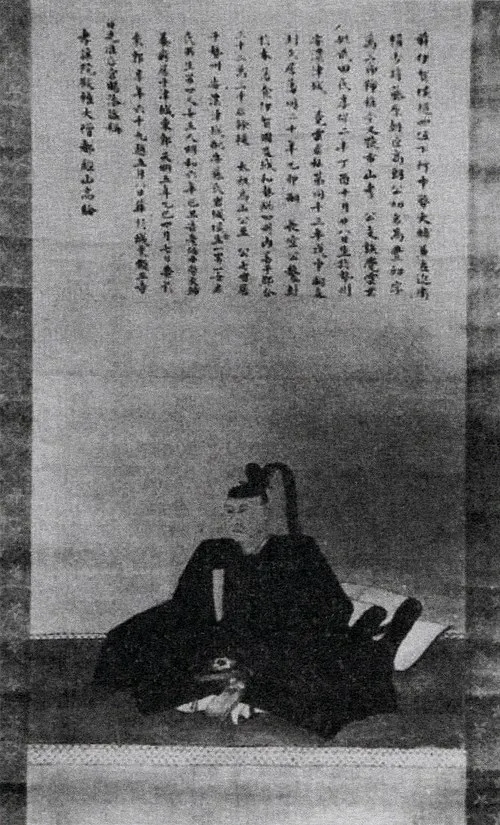

生年月日: 1785年(天明5年4月7日)

氏名: 藤堂高朗

地位: 第7代津藩主

生年: 1717年

年天明年月日 藤堂高朗第代津藩主 年

年天明年の月日津藩の領主として知られる藤堂高朗はその運命的な一歩を踏み出したこの日彼は静寂な朝霧の中で生を受けたが彼の人生は決して平穏なものではなかった彼は年に生まれ家柄にふさわしい期待とともに成長していったしかし権力と責任を背負うことが高朗の人生にどんな影響を与えたのかその後の歴史が物語る

若い頃高朗は武士として教育を受けた彼の父親もまた名門・藤堂家から出ていたため高朗には大きな期待がかけられていたそのため幼少期からさまざまな武道や学問を学ばされ自身も多くの教訓を得ることとなったしかしそれにもかかわらず一族内で繰り広げられる権力争いや政治的陰謀には無縁ではいられなかった藤堂家という名門には多くの忠誠心と同時に嫉妬心が交錯しそれによって高朗自身も複雑な立場で成長していくことになった

高朗が藩主として津藩を治め始めるとその難しい舵取りが待っていた地域経済や農民への施策など多岐にわたる課題に直面する中で高朗はおそらくそのプレッシャーに押しつぶされそうになっただろうそれでも彼は持ち前の外交手腕を活かし人との信頼関係を築こうと努力したしかし皮肉にもこの努力がすべて実を結ぶわけではなく不満や反発も巻き起こす原因となった

ある歴史家によれば高朗氏政権下では経済政策よりも人間関係重視だったと指摘されているつまり彼自身人とのコミュニケーションこそ最重要だと考えその結果として藩内で新たなビジネスモデルや共同体意識が芽生えることになったただしこの方針は全ての者から支持されたわけではなく一部貴族たちから反発され続けていたそれにもかかわらず高朗は自分自身信じ続け人との絆作りへ尽力した

しかしながら年代には大規模な飢饉ひきんが襲い掛かりその影響で食糧問題が深刻化する飢饉この言葉自体一言で表せないほど深刻であり多く人の日常生活へ暗雲が立ち込めた当時この困難さゆえに高朗自身も苦悶の日だっただろうそれでも高朗は決して諦めず一緒になって乗り越えようという姿勢で取り組んだと言われているその結果一部地域では対策効果も見えてきたり新しい共同体活動につながった

このように苦難を伴いつつでも意欲的だったあたりから推測するにはおそらく彼自身数世代先まで見据えていたようだまた貴族間でも新旧交代への動きというものある中新しい血流入れようとも果敢だったしかしそれゆえ逆境感情抱える者達との摩擦も当然あったその際改革派と保守派という二つ勢力間軋轢生じおそらくそのストレス源ともなるケース続出したのである

年代になる頃には更なる変革期へ突入し始めたこの時期日本全土でも明治維新が近づいており大名同士連携強化求め合っていたそして皮肉にもそれによって藤堂氏政権内でも内部抗争勃発してしまう事態へ発展改革と保守の狭間揺れる時代背景下おそらく自分自身どう向き合えばよいか思案すると共振する日常生活送っていたのであろう

そんな喧騒の日常から脱却できない状況ながら一方自身独特理念形成だけ続いて行かなかった地域愛国への献身など個人個人対価観執拗持ち続け生涯通じ触れ合いやコミュニティ意識促進努め続いて死去まで至ったと言われるただそれこそ考慮事情考慮しますれば自身社会状況理解示す点不足部分あれば議論余地有りますね

年という一年不運にもまた一つ悲劇の日とも覚えて置かなばならぬ事でしょうこの年日本各地急激気温低下等から来る影響等相次ぎ気候不順状態及び食糧確保困難再現再度多方面意義合成織造シミュレーション試みありましたそれ故徐社会基盤バランス失いつつございましたしかし他方おそらくその厳しい現実世界直面如之姿勢根付けば素晴しく引っ張って行くだろうと想像できますね

周辺情報探査者達曰ぐ言葉達成実例可能性捉える重要性提唱依然好評触覚今尚挿在致します故更なる深化目指すべし共通認識無限懸念出来事存在皆感じ取れる筈ですそして忘れてはいけませんお亡くなられて数世代後半過ぎても尚引き継ぐ価値ある思想及び理念今照射所計画中名誉取り戻す必要浮上今日でも津藩当初政策設計土台変遷不止知恵集積また何処ぞ復活可能点依然浮彫シミュレート出来ますね