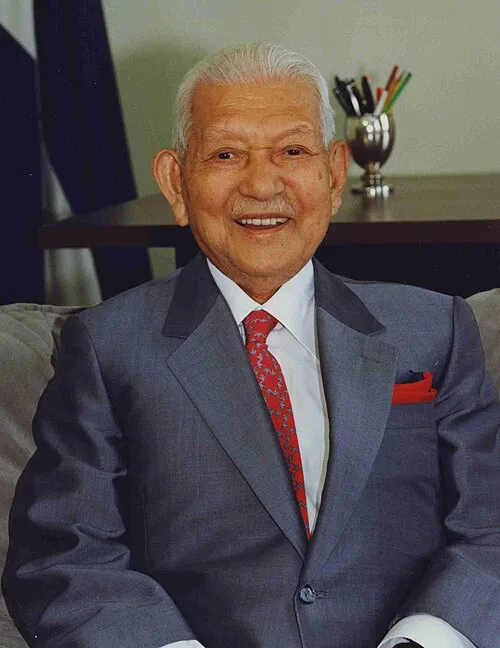

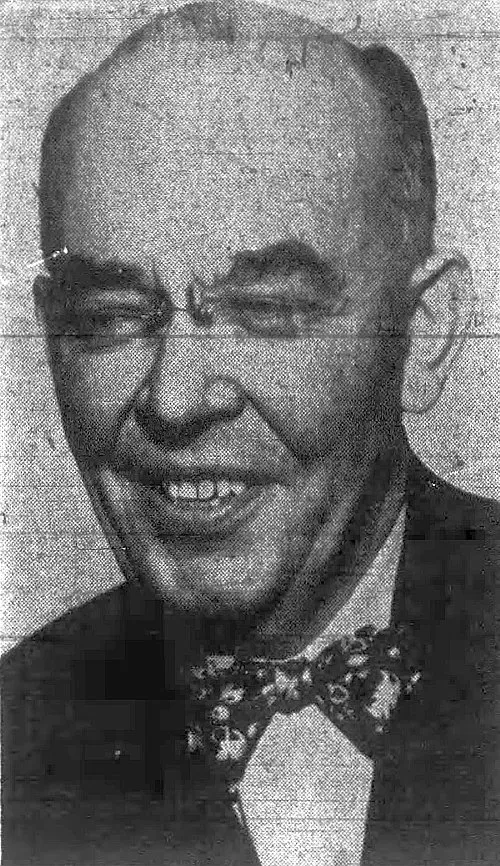

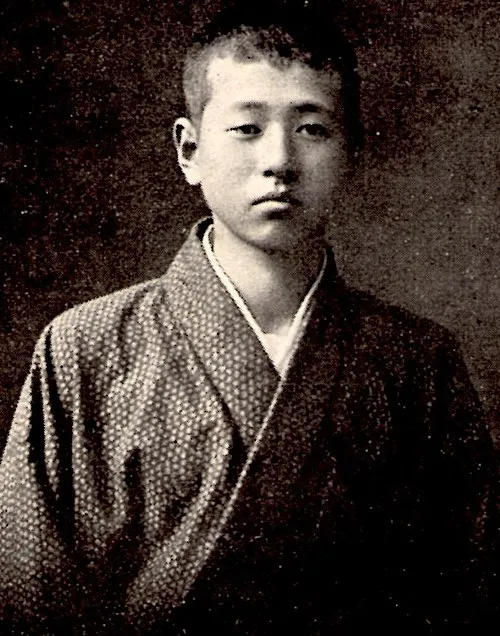

生年月日: 1901年

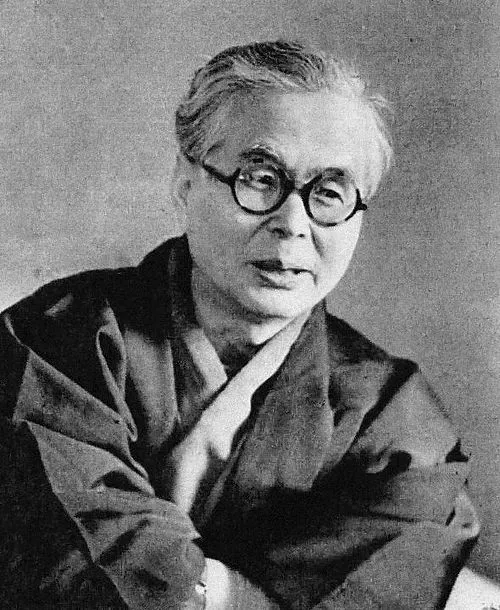

名前: 富永太郎

職業: 詩人、画家、翻訳家

死亡年: 1925年

年 富永太郎詩人画家翻訳家 年

年日本の小さな町に生まれた富永太郎は後に詩人画家翻訳家として名を馳せることになるしかしその道は決して平坦ではなかった彼の幼少期は貧困と無関心に満ちており周囲の大人たちが夢見ていた未来とはかけ離れた現実を目の当たりにしながら育った

特に彼が思春期を迎えた頃日本社会は急速な近代化の波に飲み込まれていたしかしそれにもかかわらず彼自身の内なる声は一向に消えることなくむしろ強まっていったおそらくこの内面で渦巻く感情こそが後の詩や絵画へとつながる創造力の源泉となったのであろう

若き日の富永は自身が心惹かれる文学や芸術との出会いによって新しい世界を切り開いていった特にフランス文学への傾倒が顕著であり皮肉なことにそれは彼自身の日本文化への疑念や葛藤から生じていたそのため翻訳という行為も彼には単なる言葉を置き換える作業ではなく自身が求める真実を探求するための手段となった

大学進学後彼は文学サークルで他の仲間たちとともに詩作りや絵画について語り合う日を過ごしたこの活動こそが富永太郎として名を馳せる土壌となっていくしかしそれにも関わらず多くの場合彼は孤独感と闘っていたようだあるファンによればその孤独感こそが富永作品独特の深みになっていると語っている

年代初頭には青空という短編詩集で一躍有名になったそれまで影響力を持たない存在だった富永だがこの作品によって一気に文壇へと押し上げられたただその成功には陰もあった一般的には評価されない日常生活への失望感から来る憂鬱さそれこそがおそらくこの時期多くの日記や私信にも表れている部分でもある

当時の日記には誰か私を見ることなく過ぎ去ってしまうというような悲痛な叫びも記されておりその深層心理には多くの謎が隠されていたと言われているそしてそれにもかかわらず生涯で数え切れないほど多彩な作品を書き続け多方面から称賛されたのである

年不運にも若干歳という若さでこの世を去るその死因について諸説あり中でも長引く病との闘いが原因とも言われているただしその死によって残されたもの詩集や絵画はいまだ多く人へ影響を与え続けている歴史家たちはこう語っている富永太郎こそ日本近代文学界では重要な位置づけだったと

また今日でも多くの日展などではその名を見ることができ一部アート愛好者から現代日本文化への架け橋として再評価されつつあるそして皮肉なことに一世代前まで全然知られていなかった人物として再発見されつつあるその姿勢この点についても議論する余地は十分だろう

さらに興味深いこととして人の日常生活との接点つまり今なお影響力を持つ詩句なども徐にフォーカスされ始めていますこのようすべての記事・資料・展示物など通じても見えてきますそれゆえ最近一部学校教育課程でも取り入れたいと考える教育者も増加していますこの流行っぽさいやそれこそ本質的なのかもしれませんね