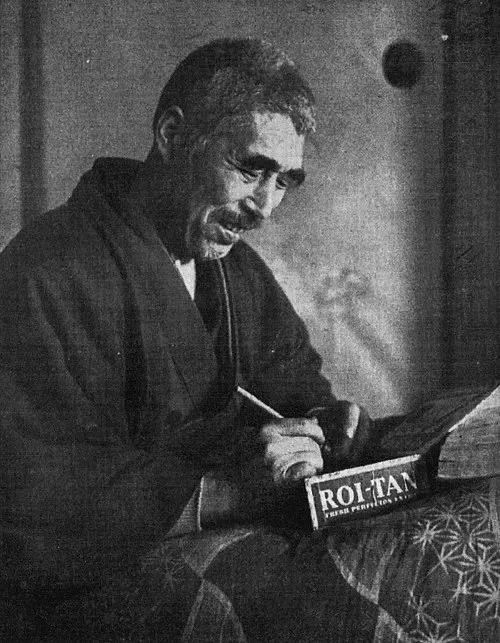

名前: 徳川夢声

職業: 講談師

生年: 1894年

没年: 1971年

年 徳川夢声講談師 年

徳川夢声時代を超えた講談師の物語

年東京の下町で一人の男が生まれた彼の名は徳川夢声この名は後に日本の伝統的なストーリーテリング形式である講談界に新たな風を吹き込むことになる小さい頃から彼は物語に魅了されその中で成長していくしかし夢声という名前が持つ運命はただ彼が語り手として成功するだけでは終わらなかった

彼が若者だったころ日本全体が変わろうとしていた明治維新によって日本は急速に近代化し西洋文化が流入していたその影響下で多くの伝統芸能も危機にさらされていただが夢声はこの混乱を逆手に取り自らのスタイルを模索したそれにもかかわらず初めて舞台に立ったとき彼は観客から冷たい視線を浴びせられることとなる古い講談とは違うと批判されたこともあったしかしそれでも諦めず自身の表現方法を磨き続けた

年代になると彼は自身独特なスタイルで講談を披露し始める皮肉にもこの新しいアプローチこそが聴衆の心をつかむ鍵となった人は真実とフィクションが交錯するストーリーを求めていると多くの評論家たちも指摘するようになったそれによって一気に人気講談師として名を馳せることになる

おそらく彼最大の功績と言えるものは忠臣蔵や平家物語など日本文学史上重要な作品を独自解釈し新しい視点で描いたことであろうそのアプローチにはユーモアやサスペンスすら含まれ人に深い感動と共鳴を与えたしかしこの成功には苦労も伴い講談という言葉そのものへの誤解との戦いでもあった

年日本が戦争から復興する過程では徳川夢声の名前も広まり多くメディアへの露出機会も増えたテレビやラジオという新しいプラットフォームではその影響力と影響範囲はいっそう拡大してゆくそして年代から年代初頭まで多く番組や映画でも出演し続けることで新世代へその魅力的な語り口調や個性的キャラクターを印象づけたのである

それにもかかわらず高齢になるにつれて健康面で苦労し始めるそして年不運にもこの世を去ってしまうこの瞬間一つの時代つまり日本講談界全体が終焉したようにも見えたとは言えその死後も徳川夢声という存在感は色あせないまた多数いる弟子たちはその遺志や教え・技術継承しており新世代への橋渡し役となっているしかしながら不思議なのは今日まで残されている数のお宝とも言える音源だこの音源には不朽なる演目だけではなく人間味溢れる素顔さえ伺わせる部分すらある

文化的遺産と現代との接点

興味深いことにその死後半世紀以上経った今でも徳川夢声という名前は忘れ去られてはいない当時若者だったファン層や研究者などによって再評価されつつあり上でも徳川夢声を用いて愛好者同士交流する姿を見ることできるこのような状況から考えるとおそらく今日でも人はストーリーテリングそれ自体について何か特別さ感じ続けているのであろう

また皮肉な点として挙げたいところだが古典とされる作品群について再関心集まっている今だからこそ一度失われかけそうになった文化的アイデンティティつまり日本独特ならでは叙事詩等について思い起こさせたりもし得るそれゆえ歴史家達によれば未来永劫残り続ける可能性すら秘めているとも言えるのであるそして何より重要なの箇所だと思われますねこれまで無数表現方法試み成就した成果も併せ持ちながら次世代へ繋ぐべきメッセージ性込め示唆している事実なのです