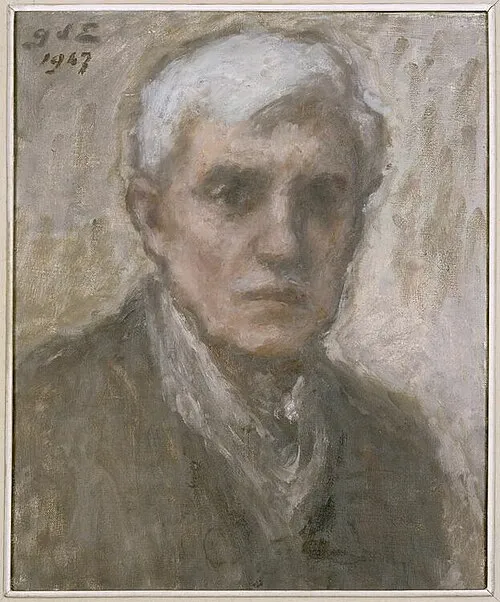

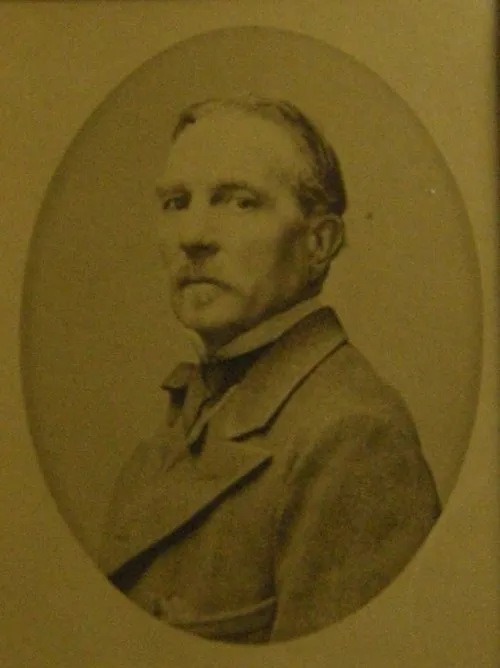

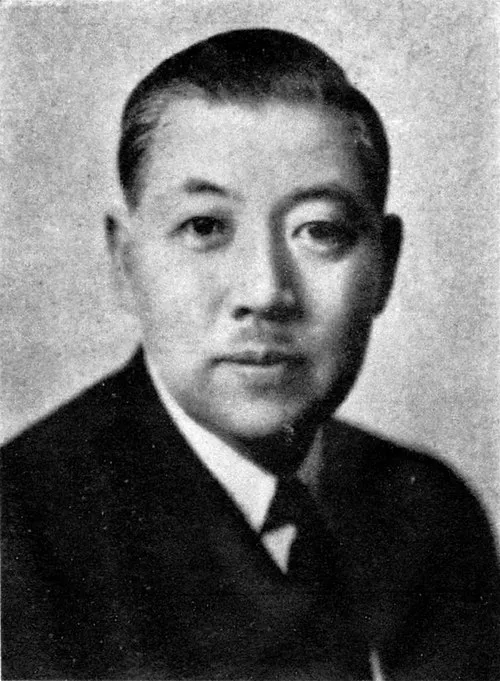

徳川頼貞

国籍: 日本

死亡日: 1954年4月17日

徳川頼貞政治家と音楽学者の二面性

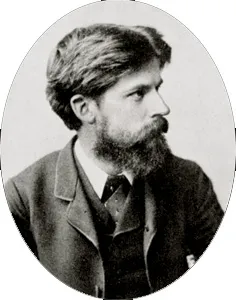

年東京の地に一人の男が誕生した彼の名は徳川頼貞名門である徳川家に生まれ育ったが彼が選んだ道は単なる伝統を踏襲することではなかった歴史的背景に影響されながらも彼は自らの個性を強く持ち続けたそのためか後に彼は政治家としてだけでなく音楽学者としても名を馳せることになる

若き日の彼は音楽への情熱を抱いていたしかしそれにもかかわらず周囲から期待された役割政治家としての道との葛藤があったおそらく彼の心には音楽という自由な表現手段が常に存在していたのであろうそれによって形成された独特な視点は後のキャリアにも影響を及ぼすことになる

政治への道

大学卒業後徳川頼貞は政治界へ足を踏み入れるしかし皮肉なことにその出発点となった政策提案が大きな批判を受ける結果となった当時日本社会は急速に変化しており新しい制度や改革が求められていたそれでもなお彼自身の信念や理想と現実とのギャップには苦しむ日だった

そして年この年こそ彼が本格的に政界でその存在感を示すタイミングとなった同年日本政府内で重要なポジションにつき大規模な教育改革案を推進することになったしかしその決断には賛否両論あり多くの支持者とともに激しい反対意見も呼び起こしたのである

音楽学者としての探求

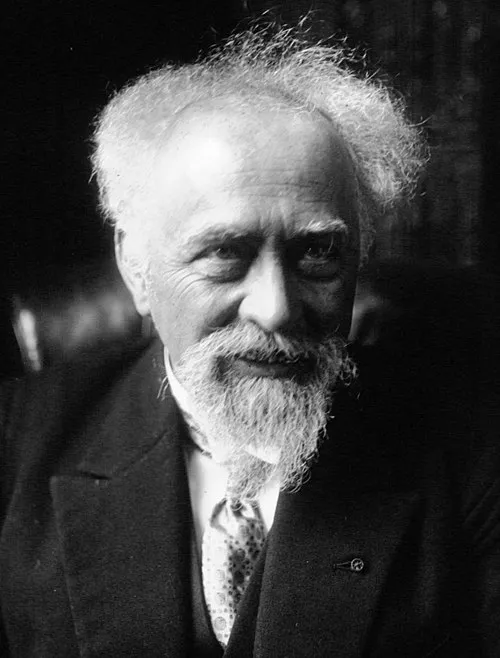

政治活動とは別に徳川頼貞にはもう一つ別の顔音楽学者としての探求心もあった戦争と平和人間関係と文化それら全てについて考えながら自身でも作曲や演奏など幅広い分野で活動したその中でも特筆すべきなのは西洋音楽と日本伝統音楽との融合への挑戦だった文化と技術の交差点で新たな価値観を見出そうとしたのである

記録によれば特定の日一流オーケストラとのコラボレーションイベントでは観客席から沸き起こる拍手喝采が印象的だったその瞬間おそらく彼自身もこの瞬間こそ本当に生きている証だと感じたことであろうしかしそれにもかかわらず政界との兼務ゆえ常に多忙だったという背景も忘れてはいけない

晩年と遺産

時代が進むにつれ新しい世代へバトンパスする準備を整えていった義務感それこそが晩年期まで続いた使命感だったそれでもなお自分自身では未完成だと思っていた部分も多かったようだこの悩みや葛藤こそが最終的には日本社会全体への影響力へ繋げる原動力になっていったそして年その長い人生は幕を閉じた

現在への影響

今日多く人から語り継がれるその功績一部では政治と芸術という二重生活というテーマで様な作品や記事も存在するまたその教え子たちによって継承された教育理念や文化活動はいまだ健在なのだ皮肉なことに有名無実化してしまう危険性さえ抱える中それでもなお人から注目され続けているそれゆえ今なお多くの記事や研究書籍など読む価値あるものばかりなのだ