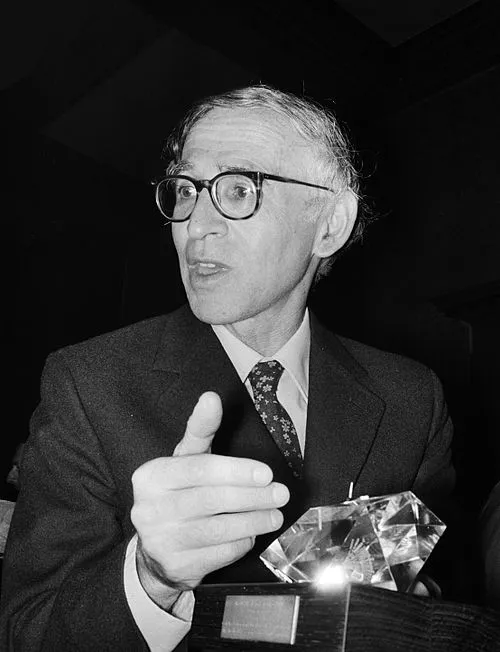

名前: 戸倉三郎

生年: 1954年

職業: 裁判官

地位: 第20代最高裁判所長官

戸倉三郎日本の司法の重鎮

年静かな冬の日日本の歴史に一つの影響力ある人物が誕生した戸倉三郎はその名を全国に知られる裁判官として成長する運命を背負っていたしかし彼が選んだ道は決して平坦ではなかった

彼は法律という厳格な枠組みの中で人生を築くことを決意し大学で法学を学んだ学生時代戸倉は熱心に模擬裁判に参加しその論理的思考と説得力ある議論で仲間たちから尊敬されていたそれにもかかわらず彼には内なる葛藤があった法律は冷酷であるべきだと考える者もいれば人間性も必要だと主張する者もいるこの二律背反に彼自身がどう向き合うかそれが今後の彼のキャリアを大きく左右することになる

法曹界への第一歩は年だった戸倉は東京地方裁判所にて裁判官としてキャリアをスタートさせたしかしこの道には多くの試練が待ち受けていたその後数年大きな事件や難しい案件が続と持ち込まれ彼自身もそのプレッシャーに耐えるため日奮闘していた

皮肉なことに戸倉は裁判官として初めて注目される機会を得た時一見普通の日常業務から生じた事件だったある殺人事件の公判では被告人側から提出された新証拠によって無罪となる可能性が浮上したこの瞬間おそらく彼自身も予想していなかったかもしれないその判断力や倫理観への期待が高まり多くのメディアにも取り上げられることとなった

最高裁長官への道

それから数年後年には高等裁判所へ昇進その後さらなる飛躍へとつながり不遇とも言える苦労を経て年には第代最高裁判所長官という栄誉ある地位についたこのポジションは日本国内外問わず注目される重要な役割であり多くの法律家や一般市民から期待される存在でもあった

しかしながらその地位についてからも問題山積だった司法独立と政治的圧力の狭間で揺れる中新しい司法制度改革について多く議論されたそれにも関わらず戸倉は毅然としてその信念を貫こうと努力したそして公正さや透明性こそ現代社会に求められている価値観だとのメッセージを発信し続けた

遺産と影響

年月日この日日本社会全体が驚愕するニュースが流れた戸倉三郎最高裁長官死去その死去によって多くの議論や思考回路が形成されたことだろうおそらく彼本人ですら自身のお墓には何を書いてほしいか考えもしなかったかもしれないしかし多様性という言葉には敏感だったと思われるそれゆえ憲法に対する深い理解など多岐にわたり賛否両論となったまた一部では保守的すぎたと批評される声も聞こえた

現代との関連性

今日でも日本では法律が非常に重要視されているしかしその背景には常になぜ人の行動規範や倫理観とは何かという疑問がありますそしてそれぞれの事例によって異なる解釈・判断・価値観など多種多様なのです皮肉にも戸倉氏逝去から数年経過した今でもその教訓や影響力はいまだ色褪せず新世代へ引き継ぐ形となっていますまた上では自身による言葉名言がリバイバル化し新世代にも受け入れられている傾向があります

最終的にはおそらく司法制度改革だけではなく日本全体として今後どういう方向へ進むべきなのかそれこそ日本国民一人ひとり共通して抱える課題なのですそして公平という概念とは何なのか一度立ち止まって再確認すべきでしょう