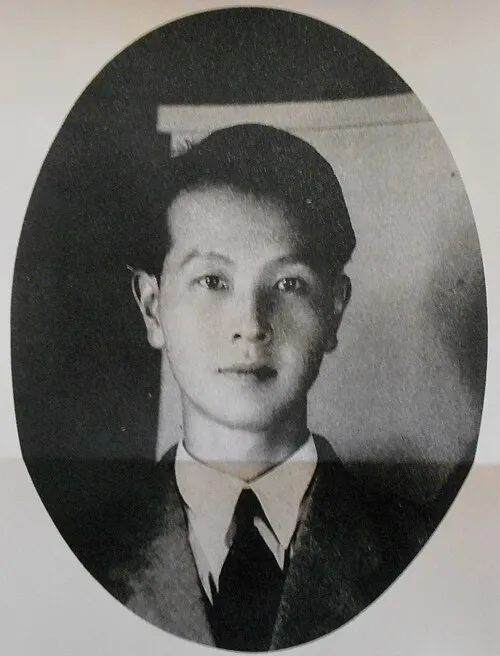

生年月日: 1930年

著者: ターニャ・サヴィチェワ

作品名: ターニャの日記

没年: 1944年

ターニャ・サヴィチェワの物語

年ソビエト連邦のリガに生まれたターニャ・サヴィチェワは平穏無事な幼少期を過ごすことが期待されていたしかし彼女の人生は早くも不幸な運命に引き寄せられることとなる年ナチスドイツがソ連に侵攻しレニングラード現在のサンクトペテルブルクは包囲され多くの人が悲惨な状況に直面することになる

戦争が激化する中ターニャと彼女の家族もまたその影響を逃れることはできなかった年から年にかけて彼女の日常は恐怖と絶望によって塗りつぶされていく皮肉なことに生存者たちによる記録や証言から推測するとこの若き少女は自らの日記を通じて自分自身や家族の状況を克明に綴ることで苦悩を表現しようとしていたしかしそれにもかかわらずその日記は単なる文学作品ではなく一種の生存証明として重要な役割を果たすことになる

日記には彼女自身が目撃した残酷さや家族の崩壊について詳細に書かれていたそれぞれの日付には不安定な生活と周囲で起こる恐ろしい出来事が描写されているある日お母さんとおばあちゃんが亡くなったと書かれたページを見るとおそらくその瞬間こそがターニャの心にも暗い影を落としたのであろうそしてその悲劇的瞬間以降も人は次と命を落としていった

そんな中でもターニャは希望を失わず私たちもいつかこの地獄から解放されると信じ続けたしかしその信念も次第に薄れていき自身だけでなく愛する人との別れという試練にも耐えねばならなくなるそして最終的には自身も戦争という厳しい現実によって命を奪われる運命となってしまう

ターニャの日記 証言として残された思い

年わずか歳でこの世を去ったターニャだがその遺した日記は後世への重要なメッセージとなったその内容には人間性や愛情だけでなく人類史上最も暗い時代とも呼ばれる第二次世界大戦下で実際に何が起こったかというリアルな声が込められているおそらくこの日記こそ多くの人へ真実伝えるための時間 なのだろう

皮肉にも歴史的意義

今日ではターニャの日記は多くの国で翻訳され小学校や中学校など教育現場でも教材として用いられるようになっているその一方で一部ではどうしてこのような悲劇が繰り返されないためには何を学べるだろうという問い掛けさえ存在するこのようになぜ歴史的意義がおぼろげになってしまうのであろう議論は尽きないものだ

戦争体験者たちへの想い

のストーリーはいまだ多くの場合忘れ去られているただ読み捨てられる資料ではなくその根底には無数もの個人的経験や感情大切だった人との思いや別れなどがありますその意味でも多面的であるべきだと言えるでしょうまた時代背景から見ることで浮き彫りになる教訓もあるでしょうそれゆえ一部の研究者たちは皮肉ながらパラドックスとも表現しています過去から学ぶべしとのメッセージです

から私たちへ 知恵と思索

私達一人ひとりには物語がありますそしてそれぞれ皆違う物語なのです ターニャ・サヴィチェワ

が亡き後年以上経過した今でもターニャの日記への関心はいっそう高まっていますこの若き女性によって描写された世界観それ自体ほぼ予測不能ですが本質的共通点すべて許容し合える環境それだけでも信じ続けたいですね特異性ゆえ他者との連携など難しい部分がありますしかしそれゆえお互いや社会へ発信する力強さとなり得ますよねそれとは逆説的ですが勇気すればより多様性ダイバーシティ維持できたりしますよねこれは決して容易じゃない課題ですが

の名作ドクトル・ジバゴ同様ターニャの日記内部にも深遠なるテーマ群横溢しています少し考えてみればこれほど幅広く意味深長さ備えていてまたさらに視野拡張できそうかなただ本当に応答求めたりない所なのかなぁと考えてます