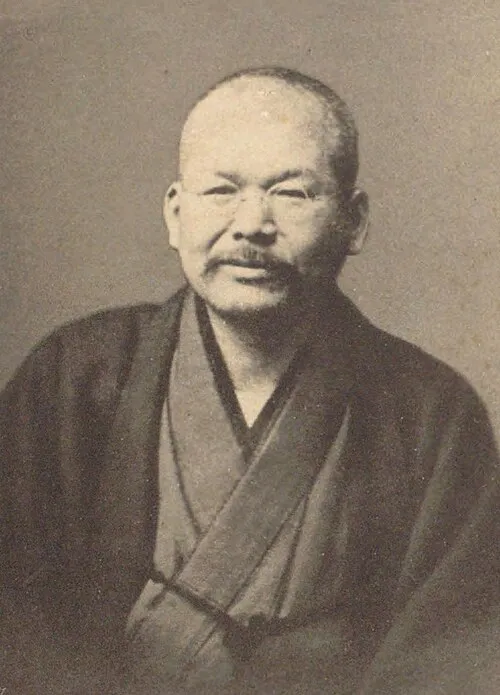

生年月日: 1886年

死亡年: 1965年

職業: 作家

代表作: 『痴人の愛』や『細雪』など

文学スタイル: エロティシズムや心理描写に焦点を当てた

受賞歴: 芥川賞や文化勲章の受賞者

谷崎潤一郎文豪の軌跡

年東京で生まれた彼は若い頃から文学に対する強い情熱を抱いていた彼の作品は時折陰鬱でありながらも美しい日本の風景と人間の心理を描写することに秀でていたしかし彼が作家として名を馳せるまでには多くの試練と苦悩が待ち受けていた

大学では美術を学んだがその後文学の道へ進む決意を固める彼は最初に短編小説刺青を書き上げその内容は多くの読者に衝撃を与えたそれにもかかわらずこの作品が公表された当時日本文学界では新しいスタイルへの抵抗感が強く彼は批判にもさらされることになる

皮肉なことに最初の成功とは裏腹に彼は自己疑念と戦う日を送ったおそらくそれこそがその後の創作活動につながった要因だったと言えるだろう次第に彼は自身独自の文体を確立し日本文化への深い理解から生まれる作品群で知られるようになっていく

国際的な影響

年代になると谷崎潤一郎はその名声を国外へも広げ始めるその背景には欧米文化への興味や西洋文学との対話があったしかしそれにもかかわらず日本伝統文化への愛着も忘れずそれぞれの要素を融合させた作品を書き続けたその代表作細雪や春琴抄では女性像や家族関係など多様なテーマについて探求している

戦争と再起

しかし第二次世界大戦勃発によって多くの作家同様に困難な状況に直面した戦争中一時期アメリカ合衆国へ渡り自身の文学観について再考する機会ともなるしかし皮肉なことにこの が後年まで続く結果となり日本へ帰国した際には自身の日記やエッセイによって複雑な心境や思索過程が明らかになっている

最晩年

年長い執筆活動と波乱万丈な人生を経て静かに息を引き取ったこの世代交代とも言える変革期には多くの後進作家たちが登場し新しい風潮が生まれていたそれでもなお谷崎潤一郎という存在感は日本文学史から消えることなく大きな影響力として残り続けている今日でも多くファンによって読み継ぎ新たなる解釈や評価につながっているのである

遺産と現代とのつながり

谷崎潤一郎の死から数十年経った今でもその作品や思想は新世代によって注目されている例えば細雪はいまだ多く映画化される機会がありますしその中で描かれる日本文化・価値観との葛藤は現代社会にも共鳴していると言えそうだまた自身自身もまた不安定さや孤独感について言及しておりそれゆえ今日的価値観とも合致している部分も見受けられる さらに言えば新世代作家たちによるトリビュート作品やインスパイアされたストーリー展開も見逃せない事実ですそれだけではなく日本人とは何かという問いかけ自体も今なお議論され続けていますこのテーマこそまさしく谷崎流文芸思想そのものなのだから