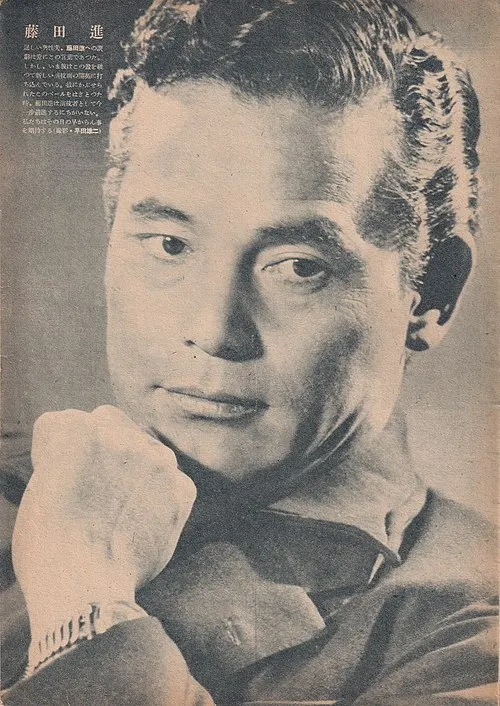

生年月日: 1917年

名前: 田村三郎

職業: 農芸化学者

死亡年: 2015年

年 田村三郎農芸化学者 年

年静かな田舎町に生まれた田村三郎は後の日本の農業界で名を馳せることになる彼の幼少期は農業が生活の中心でありその土に根付いた文化が色濃く反映されていたしかしこの平和な日は第二次世界大戦という混乱によって一変することになる戦争が彼の人生に影を落とし家族や故郷とのつながりも断たれそうになったにもかかわらず彼は学問への情熱を失うことなく進学を果たした

大学では農芸化学を専攻しその分野で革新的な研究に取り組むようになるある日実験室で培養液の中に発見した新しい微生物それはまるで彼自身が見つけ出した宝物のようだったこの発見によって作物の成長促進や病害虫対策に新しい道が開かれる可能性が示唆されるしかしその研究成果には多くの困難と妨害も伴った皮肉なことに大きな企業との利権争いが始まり多くの場合自身の信念と科学者としての誇りとの間で板挟みとなった

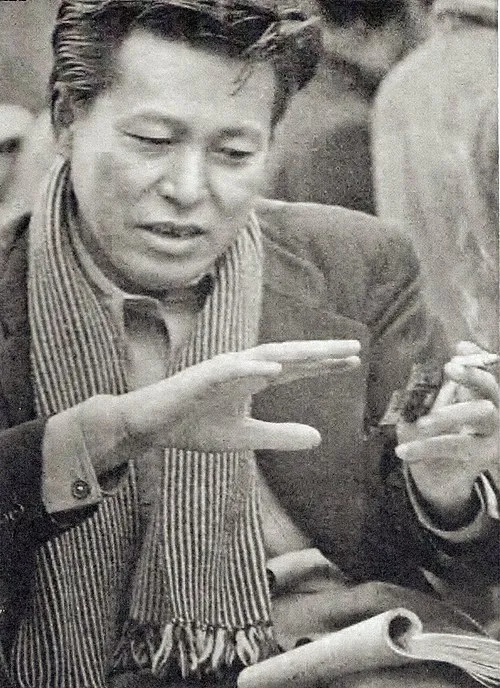

彼が年代初頭に発表した論文は日本国内外から注目を浴びそれによって田村氏は名声を得るしかしこの成功にも関わらずそれまで大切にしてきた地域社会との絆を再確認する出来事もあった地元農家から相談された問題それは食糧自給率が低下し続けているという切実なものであった彼は自身の研究結果だけでは解決できないことを痛感し多くの場合一緒になって現場で作業することで解決策を見いだす必要性について考えるようになった

年代には日本政府から依頼されて特別プロジェクトにも関与するそのプロジェクトでは新しい農法や化学肥料について研究し多くの講演会やワークショップなどでその成果について語る機会も増えていったしかしそれにもかかわらず一部から批判的な声も上がり自然環境への影響を懸念する人との対話も避けて通れなくなるそれでもなお田村氏は持続可能な農業の重要性について独自の視点から議論し続けた

時代が進むにつれて技術革新がおこり新しい農業機械や遺伝子組み換え技術など次と導入されていく一方で伝統的な方法との共存について深く考えるようになりおそらくこれは周囲への配慮と科学者として責任感から来ているのであろうこの時期には自身でも小さなファームビジネスを立ち上げ有機栽培にも挑戦その経験は後年まで語り継ぐほど貴重だったと言われている

年その長い旅路に幕を下ろす時が訪れるしかしこの偉大なる科学者はいまだ多くの人心中に生き続けているその死後数年経ち日本各地では田村三郎記念講座なるものが開催され多く学生たちへ向けた教えや理念伝承活動へ参加している皮肉なことだが生前には対立していた意見同士でも今では共通理解へ向け協力体制となりつつある

今なお新しい技術とともにつながっており持続可能であるべき未来への模索の日それこそ田村氏のおかげとも言えるだろうそして若者世代だけでなく中高年層でもその思想や実践方法について議論され続いている自然環境とテクノロジーが共存する姿勢こそこの先年・年後にも受け継ぐべき重要課題なのかもしれないそう思わせる存在となったのである