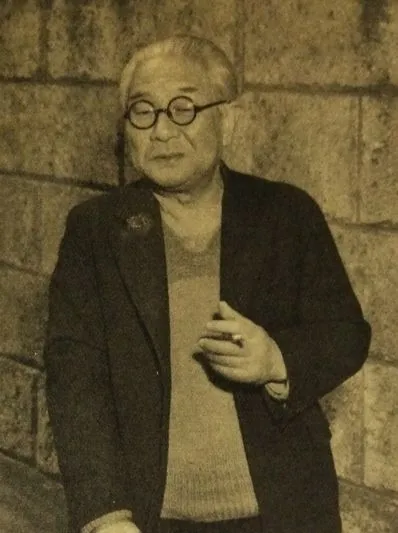

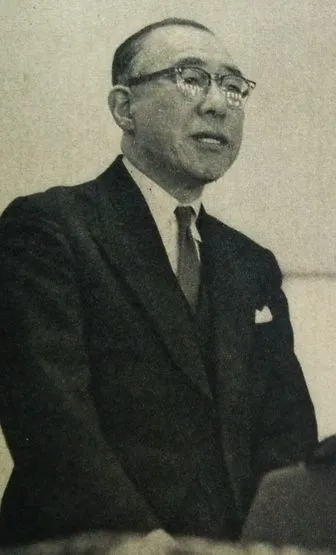

名前: 瀧川幸辰

生年月日: 1891年

職業: 法学者

死亡年: 1962年

年 瀧川幸辰法学者 年

瀧川幸辰彼の名は日本の法学史において一際輝く存在である年彼が生まれた小さな町はその後の日本社会に多大な影響を与える人物を世に送り出すことになるしかし幼少期の彼は特別な環境で育ったわけではなくごく普通の家庭で日を過ごしていた それにもかかわらず彼には特別な才能があった書物への愛情と法律に対する関心これが彼の未来を切り開く鍵となる大学進学後幸辰は法律という難解な分野に没頭し始めたその学び舎で得た知識や経験は将来の研究や教壇に立つ際の土台となったそして皮肉なことに多くの学生が卒業後すぐに一般企業へ就職する中で幸辰はさらなる探求心から大学院へと進む決断を下したおそらくこの選択が後年彼が成し遂げる数の業績につながるとはその時点では誰も思っていなかっただろう年代日本社会は 動乱の時代を迎えていたしかしそれにもかかわらず幸辰は自ら選んだ道を邁進していく年には法学博士号を取得しその後数年間様な著作物や論文を書き上げることで名声を確立していったあるファンによれば法律とは単なる規則ではなく人間社会そのものなのだという考え方こそが彼自身だったと言える戦争によって国全体が混乱していた年代初頭でも幸辰は教育現場から離れず自身の信念として法治国家の重要性について訴え続けたそれにもかかわらずこのような主張はいまだ理解されない部分も多かった人が戦争によって引き裂かれる中で平和と法は一見無関係と思われていたからだそれでも一部には彼のおかげで目覚め始めた者もいただろう年代になると日本社会も徐に戦後復興へ向けて歩み始めていたこの時期多くの若手研究者や学生たちが幸辰から刺激を受け新しい法的枠組みについて議論する場面も増えたしかしそれにもかかわらず伝統への固執や保守的な価値観との対立もあったそのためおそらく当時若手だった学生たちは厳しい批判とも向き合わざるを得なかったのである年不運にも瀧川幸辰はこの世を去ってしまうしかしその死はいわば終焉ではなく新しい波動となったその思想や理論こそ日本全国で語り継がれていくことになるこの結果として新しい世代による再評価や研究活動が活発になり多数派意見として浸透する機会へと繋げていった今振り返れば多くの場合歴史的人物とは生前には評価されづらいものなのであろうか今日でも多くの教育機関では瀧川幸辰への敬意としてカリキュラム内にその業績について触れる授業すら存在するその理念つまり法律とは人間社会そのもの が今なお色褪せない理由でもあるだろうさらに興味深いことにはこのように現代まで影響力あり続ける思想家ゆえに一部では新しい解釈すべき点について議論されているそのため記者会見などでも度取り上げられ果たして当時との比較検討なしには真実を見ることなどできるのでしょうかという問い掛けさえ聞こえて来そうだそれほどまでに浮き彫りになっている課題・問題群なのだから現在高度経済成長期以降日本のみならず世界各地で新しい価値観やルール作りへの需要が高まっていますその渦中でもなお訪れる偶然性或いは必然性とも言える運命 が再び法治国家として成長し続けようと模索している姿勢なのであろう もし現在生存していたならばおそらく瀧川氏自身も何より最初から国民全体へ向けても良き指導者たり得ただろうと想像できてしまう結局人間社会というもの自体一つひとつ個別事件だけ見るのでなく大局的視点から捉える必要がありますよねもしそんな考え方こそ法律家として不可欠ならばそれこそ本当に恵まれている職業選択だったと言わざる得ませんそして最後まで力強さ・優雅さ・柔軟さ持ち合わせながら死去した異才 瀧川幸辰氏 の名前だけ聴くだけで感じ取れるエネルギー溢れる瞬間今後どれほど時間経過したところで決して忘却されない光彩放つ象徴でしょう それ故今日の日常生活実務面でも実践化された部分相応私達自信さらに深掘り出来れば更なる発展可能性広げますよね