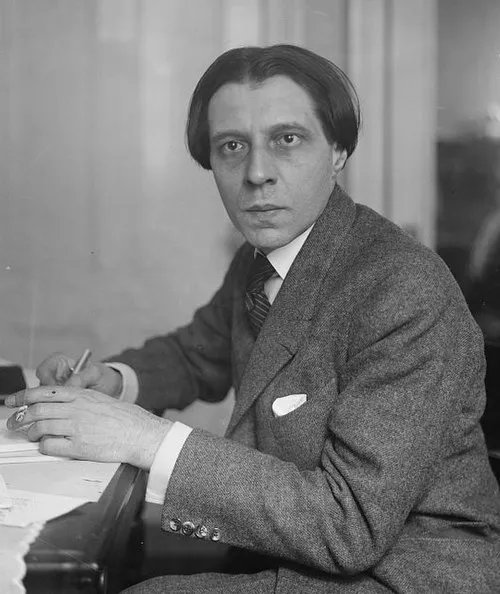

生年月日: 1903年

死亡年: 1984年

職業: 評論家、ドイツ文学者

年 竹山道雄評論家ドイツ文学者 年

竹山道雄は年のある寒い冬の日東北の小さな町に生まれた彼の幼少期は自然に囲まれた環境であり文学や哲学への興味が芽生えるきっかけとなったしかしその後の人生は平坦ではなかった若い頃から彼はドイツ文学に魅了されその深遠な世界に飛び込むことを決意した大学でドイツ語を学ぶとともに竹山は文芸サークルで活動し始めたその中で彼の才能が開花するしかしそれにもかかわらず彼は時代の波によって様な試練を受けることになる戦争や社会情勢が激変する中日本国内でも文学界には多くの影響が及びそれによって作家や評論家たちも生き残りをかけた闘争を余儀なくされた年日本が敗戦し新しい時代へと突入するこの転換期において竹山道雄もまた新しい役割を見出すことになるそれまで培ったドイツ文学への深い理解と知識を活かし日本と西洋文化との架け橋となるべく活動し始めたその過程では多くの優れた作品を翻訳し紹介したことで多くの読者から支持を受けるようになった年代に入ると彼は評論家として名声を高めていく特にその独自な視点から書かれた批評は多くの文学ファンのみならず専門家にも評価され日本的感性と西洋的論理の融合というテーマで多くの記事を書いたそれにもかかわらず時にはその鋭い批評によって反発も受け自身も悩むことがあったというおそらくこれこそが彼自身が直面した内なる葛藤だったと言えるだろう年その生涯最期の日を迎えようとしている竹山道雄しかしその足跡は決して薄れることなく今なお多くの人に影響を与え続けている評論だけでなく多岐にわたり表現されたその思想や視点特に日本人としてどこまで西洋文化と融合できるかという課題これは今でも議論され続けているテーマなのだ皮肉なことだが竹山道雄氏亡き後も彼への関心はいっそう高まり続けているその作品はいまだ多くの学生や研究者によって引用され新しい解釈や評価が試みられているそして今その名前を見る度についつい微笑んでしまうファンも少なくない竹山さんなら何と言うだろうそんな疑問すら浮かぶほどだ今日でもその名声とは裏腹に実際には一般的にはあまり知られていない存在だしかし一部では再評価されつつありドイツ文学について語る際には必ず名前が挙げられる存在になりつつあるその影響力それは時間すら超越して人へ問いかけ続けているしかしながら大正から昭和初期へ移り変わる日本社会とは異なる価値観や美意識との接触それこそが竹山道雄氏自身だったとも言える創作活動という果実だけではなくそれまで積み重ねてきた苦労と思索そのものこそこの人物像全体を形成していたそしてこの独自性こそ多様化する現代社会への貢献とも言えるだろう結局時代という名目上だけでは片付けきれないこの複雑さそれぞれ異なる文脈・背景から読み解こうとする努力こそ必要なのではないかなと思わざる得ないこれから先何世代経ても竹山という名前は消え去ることなど無い気配さえ感じさせながら

.webp)