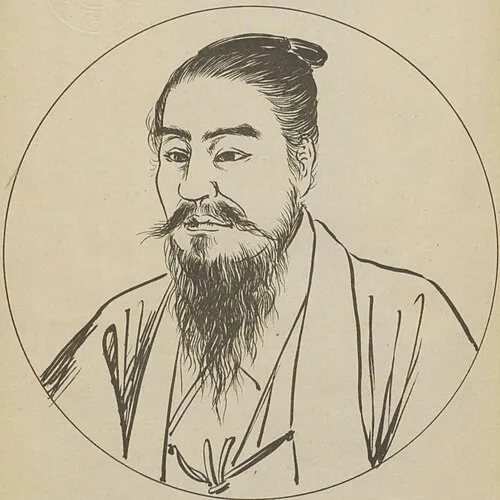

生年: 1747年

没年: 1793年(寛政5年6月28日)

時代: 江戸時代後期

思想: 尊皇思想家

名前: 高山彦九郎

年寛政年月日 高山彦九郎江戸時代後期の尊皇思想家 年

高山彦九郎は年に生まれたがその人生は単なる歴史的事実にとどまらず尊皇思想の火種を点けるための壮大な物語であった幼少期から彼は将来の国を憂い国家の未来を真剣に考える少年だったそのため彼の教育には特異な情熱が注がれていたしかしそれにもかかわらず高山家では伝統的な価値観が強く残っており自身の考えと家族の期待との間で葛藤する日を送ったやがて彼は成長し自らの思想を形作り始める彼は尊王攘夷の理念に強く影響されその信念を胸に抱いて旅立つこととなる周囲からは夢見がちと揶揄されたかもしれないが彼には明確なビジョンがあったそれは日本という国を外国勢力から守り日本人自身によって治めさせるというものである高山彦九郎の人生には多くの転機と苦悩が待ち受けていた年当時歳でありながらその影響力はまだまだ衰えていない反乱者として名を馳せた数の同士たちとの出会いもあり高山自身も次第に活動的になっていくしかしこの時期には既存体制への反発だけではなく自らの理想実現への道筋も模索していたそして皮肉なことにこれら全ての活動にも関わらず幕府から目をつけられることとなる高山彦九郎のおそらく最も重要な瞬間は尊皇と攘夷という二つの理念を結び付けたことであろうこの考え方によって多くのみんなに影響を与えその後何十年にもわたり日本社会で大きな波紋となったしかしと言わざるを得ない部分もあるこの思考方法には賛否両論あり多くの場合混乱と対立しか生み出さなかったそれでも高山自身は信念に基づいて行動したことによって多くの人へ希望と勇気を与えたのであるその一方で高山彦九郎は多忙な生活や周囲から寄せられる圧力によって疲弊していったおそらくこのストレスこそが後の日へ暗雲を投げかけていた要因なのかもしれない健康状態も悪化し一時期病床につきながらも筆致だけはいささか衰えることなく続けたそしてまた不思議なのだが彼の日記や著作物にはその内面世界について深遠なる思索や問いかけそれでもなお闘志溢れる姿勢などを見ることができる死去するまでなおこの世界観は広まり続けていたしかしそれにも関わらず高山自身より先立つ者はいないためその影響力とは裏腹に孤独感とも戦う必要性も抱えていた皮肉と言えば皮肉だろうその孤独感こそ彼自身が求め続けてきた理想とは逆方向への引力であったようにも思えるこの世間との疎外感おそらくそれこそ自分自身との戦いでもあった年文政元年月日に死去した高山彦九郎だがその遺産や思想について語り継ぐ声はいまだ尽きることなく続いている現在でも日本国内外で行われている研究や討論会ではその豊かな思想体系について多角的視点から意義づけされ新しい解釈すべき資料として捉え直されてもいるその存在感ゆえ大河ドラマなどでも取り上げられる機会となり多様性豊かな評価へ繋げようともしている今振り返れば新しい文化を築こうとした先駆者として名乗り出た高山彦九郎しかしながらその足跡を見る限りでは人との接触や対話よりむしろ自己探求へ向かった道筋ばかりだったようだそれゆえ現代人としてこの人物像について再評価する際果たして真意とは何だったのでしょうという疑問すぎても過言ではないまた近代以降政治運動等によって派生した様な価値観とも結びついておりこの複雑性ゆえ必然的には評価基準すべて異なるものになっていますね結局高山彦九郎という名声ある人物 それ故今日まで我日本人一人ひとりへのメッセージ伝承として機能し続けていますそれこそ教訓めいたものこうして無数含まれているわ なのでひょっとすると私達現代人すべて共鳴できそうです