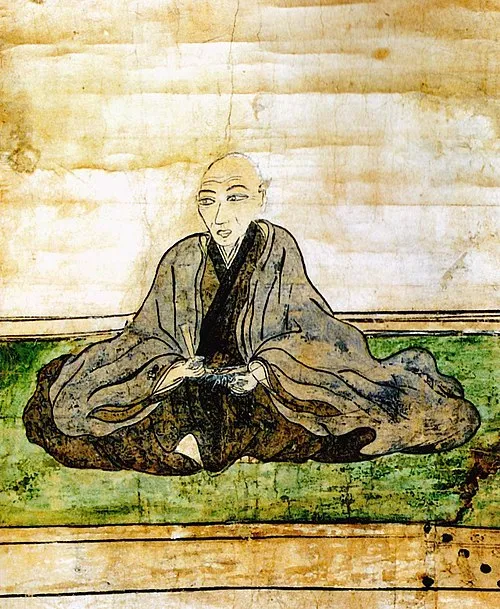

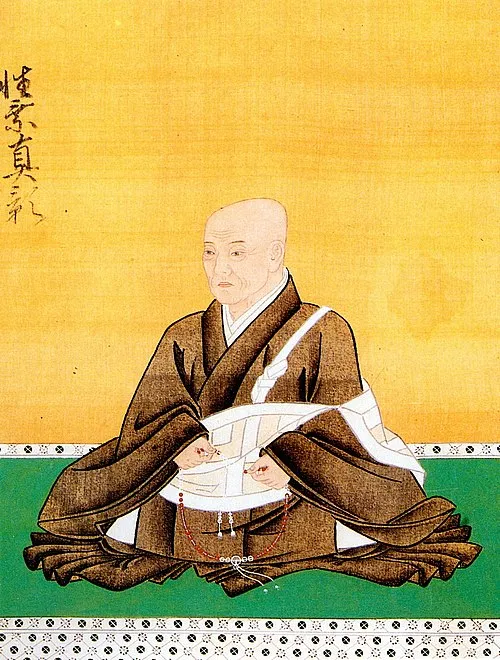

生年月日: 1616年(元和2年5月15日)

没年月日: 不明

職業: 坊官

所属: 本願寺氏

生年: 1551年

年元和年月日 下間仲孝本願寺氏の坊官 年

彼の物語は世紀日本の動乱の中で静かに幕を開ける年下間仲孝は本願寺氏の坊官として生を受けた生まれた時代は戦国時代権力が争われる中で宗教と政治が密接に絡み合った時期だった彼の育ちはその後の運命を大きく左右することとなる幼少期から彼は仏教に親しみ本願寺という大きな宗派の中で教育を受けていったしかしそれにもかかわらず彼が成し遂げるべき運命には多くの試練が待ち受けていた仏教徒として育てられた彼だが世俗的な権力闘争もまた無視できない事実だったのである青年期になると本願寺は信長や秀吉といった武将との関係構築に苦心していたそしてその渦中に身を置いていた仲孝もまた自身の道を模索する必要性に迫られた記録によればおそらく彼は自ら本願寺の利益を守るためその名声と地位を利用して外交手腕を磨いていったと言われているしかしながら日本各地で繰り広げられる戦火と陰謀は彼の日常にも影響した年本能寺の変によって織田信長が討たれるという衝撃的な出来事が発生したこの事件は仲孝にも波及し本願寺内でも勢力図が大きく変わってしまったそれでもなお仲孝は沈黙せず理想としていた平和な社会へ向かうため尽力したと言われているその後大坂夏の陣年など数の戦いによって本願寺氏自身も苦境に立たされている最中 年月日この日は仲孝にとって特別な意味を持つ日となった歴史家たちはこの日に何が起こったか明確には記していないものの多くの場合最後の日として知られているこの日下間仲孝は静かに息を引き取ったのであるしかしその死すらも新たな始まりだったとも言える皮肉なことだが現代では本願寺として知られるその宗派も多様化する価値観や生活スタイルから影響され続けているそして今でも多く人が信仰心や精神的支えとしてこの宗派とのつながりを求め続けているその存在感や意義はいまだ色あせることなく人の日常生活へ深く根付いているのであるこのように考えるとおそらく下間仲孝自身も自分亡き後どんな形であれ人への影響力について思索していた可能性すら感じさせるそれゆえその遺産とは何なのか 仲孝なくして今を見る視点とは一体どんなものだったろう それぞれ異なる視点から眺めることで新しい発見や理解につながってゆくだろうおそらく当時一介の坊官だった下間仲孝こそ一族や宗派への忠誠心だけではなく人間関係構築や交渉術という新しいビジョンまで持ち合わせていた そう考えることで現代人として私たちも学び取れるものがありますね本当に強靭な精神とは何なのか この問い掛けこそ今なお重要なのです