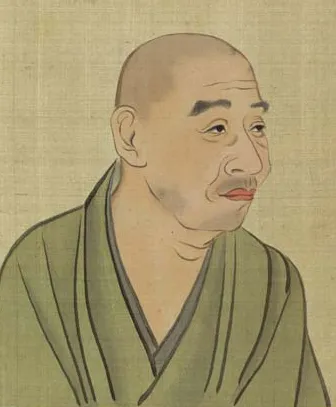

生年月日: 1809年(文化6年3月14日)

死去年: 1858年

役職: 第11代薩摩藩主

名前: 島津斉彬

年文化年月日 島津斉彬第代薩摩藩主 年

島津斉彬は幕末の動乱期における重要な政治家であり薩摩藩の第代藩主として名を馳せた彼がこの世に生まれたのは文化年月日その瞬間時代の激流に飲み込まれる運命を背負っていたと言えるだろう彼は幼少期から周囲から期待される存在だったしかしそれにもかかわらず若き日の斉彬は自らの運命を自覚することなく成長していったある時点で父である島津重豪が急死しその後継者として薩摩藩の座につくこととなるこの変化には多くの困難が伴ったがそれでも彼はその責務を果たすために奮闘した成人し藩主となった斉彬は日本国内外で急速に変わりゆく情勢に対処する必要性を感じていた西洋列強による圧力が高まる中彼は武力ではなく智恵によってその危機を乗り越えようと決意したその結果として西洋技術や文化を積極的に取り入れる改革派藩主として名声を博すことになるしかしこの大胆な改革には反発もあり多くの保守派から批判された皮肉なことにその試みこそが彼自身や薩摩藩内で分裂を引き起こす原因となったさらに言えばおそらく彼最大の挑戦は日本全体への影響力拡大だったと言える特に薩摩事件と呼ばれる問題では外国との緊張関係が深まり多くの困難な選択肢が斉彬に突きつけられたそれでもなお彼はその決断力と直感で多くの場合成功を収めていったそして年一連の政治的混乱と個人的健康問題によってこの世を去った薩摩藩主としてだけではなく近代日本を形作る上でも重要な役割を果たした人物だったその死から何十年も経過した今でも多くの歴史家や研究者たちは斉彬について語り続けているこのような影響力ある人物が持つ遺産とは一体何なのだろうか実際には今日でも鹿児島市には島津斉彬ゆかりの地や資料館など多くの場所がありますそして不思議なことにその遺産への評価や研究活動は衰えないばかりか新しい視点から再考され続けているそれはいわば近代日本の形成過程そのものへの理解へとつながっている また注目すべき点として自身だけではなく後世への影響も挙げられる例えば明治維新以降日本全土で行われた様な改革それは間違いなく斉彬によって築かれた基盤のおかげとも言えるだろう革命的だったそのビジョン西洋との接触による変革これは現代日本にも受け継がれており大国への道筋とも結び付いているようにも思えるさらに興味深い事実としてこの時代背景には多様性というテーマもあった当時日本社会には様な価値観や思想が渦巻いていたしかしそれにも関わらず多民族国家という概念さえ持ち合わせていない中西洋列強との交流という一大イベントへ繋げざる得ない状況だったその中で自国民のみならず他国との関係構築にも真摯向き合う姿勢これこそ現代社会へ向けても重要視され続けている教訓なのではないだろうかまた当時人の日常生活への影響も忘れてはいけない当初伝統文化中心だった地域社会も次第に都市化しその流れとともに西洋式制度導入も進んだ もちろんそれには反発する人も多かったそれでもなお高度成長期以降日本人同士・異国人同士がお互い理解し合おうと努力する姿勢 生涯様な試練や成功・失敗経験した末おそらく島津斉彬自身も近代化という概念について多角的見地から考えていたことでしょうそして現在 彼のお陰で創造された価値観や伝統との調和このバランス感覚こそ世紀になって尚求め続けられているものだからですそう考えると歴史上最初期より始まったさまざま議論それについて意義深い示唆を与えていると言えますそして私達自身の日常生活・文化・歴史認識等これこそダイナミックさあふれる未来創造へ向かわんとする原動力になりますそうして振り返ればこの偉大なる武将・政治家のお陰さまで我一人ひとりの日常生活まで辿り着いています