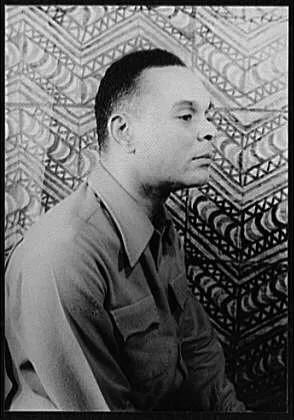

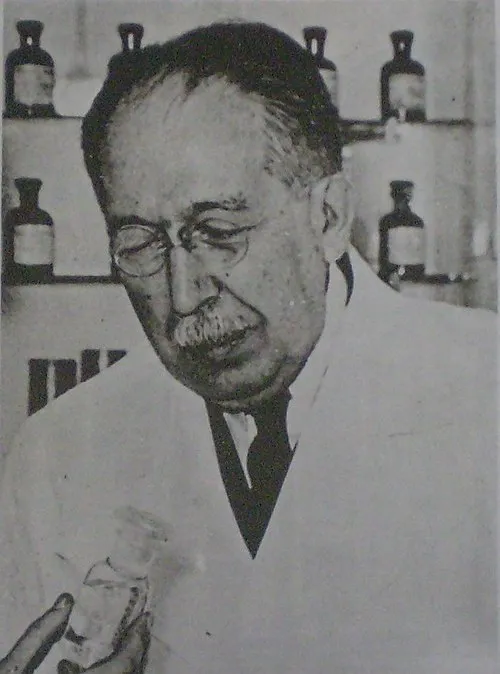

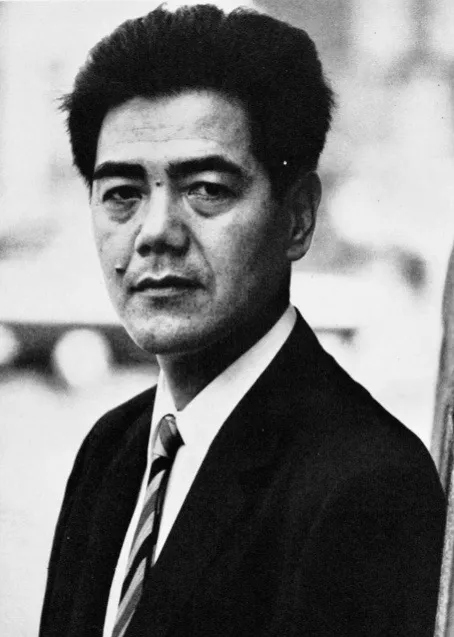

名前: 島尾敏雄

職業: 小説家

生年: 1917年

死去年: 1986年

年 島尾敏雄小説家 年

島尾敏雄は年に日本の鹿児島で生まれた彼の人生は文学と戦争故郷の自然への深い愛情に満ちた物語で彩られている若き日彼は詩を愛し自身の内面を探求するために文字を書き始めたしかしそれにもかかわらず第二次世界大戦が彼の青春を奪ったその激動の時代多くの若者がそうであったように島尾もまた兵士として戦地へ赴く運命を辿る戦争が終わり彼は帰還するしかしこの経験は決して彼を以前と同じではいさせなかったおそらく多くの人と同様に彼も心に傷を抱えその後の創作活動にも影響を与えたことだろう年には短編小説死者の書でデビューしその独特な文体と感受性豊かな描写が多くの読者を惹きつけることになる年代初頭島尾は再び鹿児島へ戻りその故郷が作品に色濃く反映されていくしかし皮肉なことに大自然との繋がりから得るインスピレーションとは裏腹に人間関係や社会との摩擦には苦しむ場面も少なくないその一方で人間とは何かという問いを持ち続ける姿勢こそが自身の作品世界をより深いものとしていた年には長編小説幼なじみが発表されこの作品によって一躍名声を得るそれでもなお受賞した文学賞への評価とは裏腹に本当に伝えたいことを見失う瞬間もあったという一部では商業主義と批判されたこの現象は多分今なお作家として生き続ける者すべてが直面する悩みなのだろう年代後半から年代初頭になるとその執筆スタイルはさらに洗練され一層独自性を増していった風景と記憶というテーマは常につきまとっていたそれにもかかわらず生涯孤独という道選びによって多くの場合その創造的衝動やアイデンティティー問題と葛藤していたようだ年この年こそ日本文学界のみならず広範囲な文化的背景から見ても重要なターニングポイントとなったこの頃彼はいわゆる文壇の中心人物となり新しい世代への影響力も強まっていたその反面高齢化による身体的制約や心身とも疲弊した状態から来る苦悩も抱えていた周囲では新しい声を求められつつあった時期でもあり新たなる刺激やエネルギー不足というジレンマにも直面していたとも推測できようしかし興味深いことにこの状況下でもなお創作意欲はいささか失われてはいなかった年代後半になると再び活発になり女教師など新しい小説群へ挑む姿勢が伺える老いてなお燃える火がここまで表現されていると言えるだろうこのような精神力こそ本来持つべきものだと思われる一方で自身の日流れる時間への抵抗感とも取れる印象だったとも言えなくない最後には人との交流特に若手作家との対話こそ自身のおおいなる源泉となっていたのであろうこの事実から推測するとおそらく今後ますます自分自身を書いて行こうという意志や希望すら芽生えていただろうただ悲しいかなその思惑通りには行かなかった年月日 島尾敏雄は静かなる死去その死去以降日本文学界では一時忘れ去られる存在となってしまった部分もあるしかしながらその作品群はいまだ多大なる影響力あるものとして読み継がれているそして記念碑的存在として語り継ぐ人へ向け残したメッセージそれぞれ異なる背景持ちながら共鳴し合う感情論それぞれ異なる個性ながら重層的結び付きを形作っている思索などこれこそ真髄と言えるだろう今日まで年以上経過した現在でも人の日常生活や思考様式・コミュニケーション方法等様アプローチ上この孤高文学者思想・スタンスそこかしこ感じ取り取組まれている結果見逃す訳には行かない存在です記憶によって少しずつ生前及び亡命後誕生した様事例これ以上ない形でも存続すべきもの