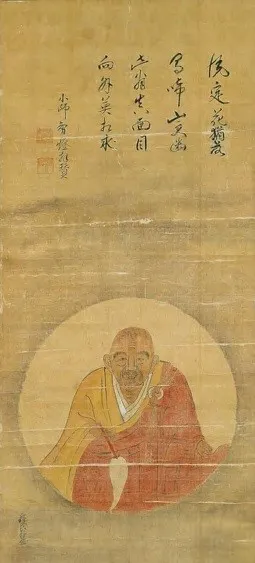

島津久治

国籍: 日本

死亡日: 1872年2月12日

年明治年月日 島津久治薩摩藩家老 年

年月日明治時代の日本においてある男が人生の新たな一章を迎えた薩摩藩の家老である島津久治は政治的激動の中でその存在感を増していくしかし彼の物語はただ単に官職に就くというものではなかった若き日に彼が直面した困難や自身の信念との葛藤こそが彼を一人前の政治家へと成長させていった

久治は年に生まれた幼少期からその才覚を見せつけていたものの周囲には期待されるプレッシャーが常に存在していた特に幕末期日本全土が不安定な時代背景にあり多くの志士たちが国を変えようとしていたそれにもかかわらず久治は薩摩藩内で確固たる地位を築くこととなる

彼は薩摩藩という地方政権内で教育と改革への熱意を燃やし続けそれによって藩主や他の有力者との信頼関係も深めていったしかしその道には障害もあった特に慶応年年には大政奉還という歴史的事件が起こりそれまでとは異なる政局へと日本全体が変わり始めていたこの頃久治もまた自ら持つ理想と現実とのギャップについて悩むことになる

年新政府樹立後不平士族などから反発も受けつつも久治は次第にその地位を強固なものとしていく彼自身が当初描いていた理想と現実この二つの間で揺れ動きながら明治維新による新しい社会構築への道筋を模索する様子は多くの場合非常に厳しいものだったと言えるそれでもなお改革という旗印の下で活動する決意は揺らぐことなく続いていった

しかしその中でも皮肉な展開も待ち受けていた当初自身と同じような志を持っていると思われていた仲間たちとの意見対立や一部旧勢力から圧力を受けることも珍しくなくその度ごとになぜ自分だけがこんな試練に遭う羽目になるのかそんな疑問すら抱かざる得ない状況だったしかしこの経験こそが徐に彼自身を鍛え上げ新しいリーダーシップスタイルへと進化させる要因となっていったのである

年この年島津久治は蘇生する日本政府内で重要な役割として認知され始めその影響力は更なる高まりを見るそしてこの頃日本国内では西洋文化や技術への関心が急速に高まっておりそれぞれ異なるイデオロギーによって人の日常生活すら変わろうとしているそれにも関わらず多くの場合その進化には対立も伴う故郷・薩摩から遠く離れた場所でも新しい考え方や制度への適応について悶とした日とも言えるだろう

この時期日本では工業化・近代化という流れと共になんとか対応しようとも試みているその中でも島津家系譜として誇り高き存在感とは裏腹になかなか易しさとは無縁だった不安定要素ばかり目立ち大胆ながら慎重とも言える行動理念それこそ長崎通商条約締結後一層鮮明になった貿易拡張政策など様課題解決策にも目線向けねばならない状況だ

こうした激動の日を見るにつれておそらく彼自身心底より良き未来像描いている姿勢だったと思われるただ国を守ろうとして戦っていただけなのかもしれない一方では数多ある政治問題群農民運動・貨幣問題など扱いつつ戦略考案し続けたりそれぞれ異なる経済発展段階含め地域文化理解についてコミュニケーション重視取組んだ結果高度経済成長時代突入以降状況改善にも寄与した事実忘れるべからず

そして年代不運にも健康状態悪化する折柄他者支援体制整備およびエネルギー技術普及進展等果敢挑戦へ向かったこの果敢さ自体伝説視され広まる事態招くだろう皮肉ながら残された遺産そのままで世代超えて語り継ぎ始め現在社会現象起点とも呼べそうですね

[これ以降 島津久治遺産]