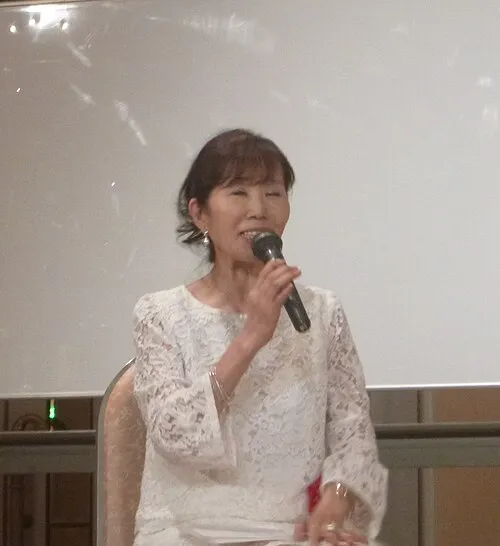

名前: 青木茂

職業: 美術史家

生年: 1932年

死亡年: 2021年

年 青木茂美術史家 年

青木茂美術史家年に日本で誕生した彼の幼少期は戦後の混乱と復興が交錯する時代だった小さな町で育った彼は家族と共にアートの世界に触れる機会が多くその影響を受けて成長していったしかしそれにもかかわらず彼が美術史の道を選ぶことになるとは当時誰も予想していなかった大学時代彼は美術館やギャラリーへの訪問を重ね多くの芸術作品との出会いを通じて自身の視野を広げていくおそらくその頃から美術に対する情熱が芽生え始めたと言えるだろうしかし青木が直面した最大の試練は美術史という分野への新たなアプローチを模索することであった既存の枠組みや伝統的な解釈に挑む姿勢は多くの同世代から批判を受けることもあったそれでも彼は信念を曲げず自らの視点で美術作品を分析し続けた年代には青木茂は著名な美術評論家として頭角を現すこの時期美術界ではポストモダニズムやコンテンポラリーアートが台頭し多様なスタイルと思想が渦巻いていた青木はこれら新しい潮流に対して鋭い視点で論評し一部では挑発者として知られるようになっていた皮肉なことにその反響から次第に名声が高まる一方で一部から排除されるような状況にも陥ってしまう年代には日本国内外で数の記事や書籍を書き続けるその中でも特筆すべきなのは日本美術再考という著作だこの本では日本独自の芸術文化について深く掘り下げ新しい解釈や価値観を提示したその結果として多くの若手アーティストや研究者たちへ大きな影響を与えることとなり現代美術における教科書とも言われるようになったしかしこの成功にもかかわらず青木自身は常に自己批判的だったと言われている本当に正しい判断だったかという思索こそが彼自身の日だったとも言えるその後も数十年にわたり多岐にわたるテーマについて講演活動や執筆活動を行い続けその影響力はいっそう拡大していった一方で高齢化社会となりつつある中日本だけではなく海外でも講演依頼が増加し日本代表のような存在感さえ醸し出すその一環として行われた国際シンポジウムでは自身の持つ豊富な知識と経験から多彩な見解について語り新世代へのメッセージも忘れない歴史とは変化するものだという信念こそその核心だった年この偉大なる知識人が亡くなるというニュースが飛び込んできたそしてその死後人は改めて彼が残した数の功績について考察し始めた例えばアートとは何かという問い直しこれは今日でも議論され続けているテーマだまた美術館には彼への追悼企画展まで開催されたそれだけでなく新進気鋭のアーティストたちは上で青木茂を用いて追悼メッセージや作品公開など盛んに行っていた様子も印象深かった記者会見では多くの記事を書く仲間達も集まり一緒になってその偉業について語り合った記憶とは時間によって形作られそれぞれ異なると語った一人によれば青木氏のおかげで私達の日常生活とアートとの関係性まで再考する契機となったと強調したこうした声からおそらく今後ますます重要性が増すでしょうまた皮肉なのは年現在でも日本国内外問わず多くの場合美術教育課程内でも取り上げられていることである色彩心理学や文化人類学と絡めながら授業内ですぐ活用されているため若者世代にも親しまれている存在となっているその影響力ゆえおそらく何十年先でも風化することなく心底愛され続けることであろうこうして見ると一つ言えることがあります歴史的意義と現代性それこそ彼自身定義づけたいと思っていたものなのでしょうただ単純なお礼だけじゃ足りない気持ちどんな形になろうとも人にはこの先も決して忘れ去られる事無き存在として輝いて欲しいと思います