生年: 1736年

没年: 1807年(文化4年12月1日)

職業: 儒学者

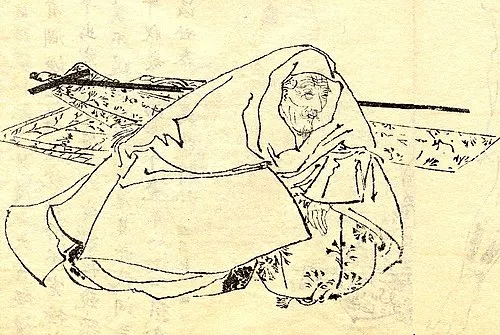

姓名: 柴野栗山

年文化年月日 柴野栗山儒学者 年

文化年月日冬の冷たい風が吹き抜ける中一人の儒学者がこの世に生を受けた彼の名は柴野栗山年当時の日本は鎖国政策のもと外国との接触を避けていたしかしそのような厳しい状況にもかかわらず彼は知識への渇望を持ち続けた栗山は幼少期から教養に富んだ家庭で育ち文学や哲学に深い興味を抱いていたそのため彼の日は書物とともに過ごされることが多かったと言われている

しかしそれにもかかわらず彼のキャリアは順風満帆ではなかった若き日の栗山は自身の思想や教育理念について試行錯誤する日を送っていたそしてその背景には当時の社会情勢が影響していた江戸時代中期日本は外部から隔絶されており自国文化を重視する一方で新しい思想や知識への挑戦も求められていたこのような時代背景から栗山もまた多くの批判や反発に直面したと言われている

議論を呼ぶこともあったがおそらく彼にとって最も重要だったことは仁と義という儒教の基本的価値観だったそしてこの二つの概念が後に彼自身の教育方法論へ大きな影響を与えることになるのである栗山はただ学問を追求するだけでなくその知識を周囲と共有し人との調和を目指す姿勢こそが真実の学びであると考えていた

さてそれから数十年後ついに彼には光明が差し込んだ年代になると柴野栗山はいくつか的重要な著作を発表することでその名声を確立し始めた論語を中心に据えた教育書籍群や倫理的な解説書など多岐にわたる著作群によって多くの弟子や支持者が集まり教え子たちと共に成長するという理念が広まっていったしかしこの成功には皮肉な側面もあったその人気ゆえ多くの場合政治的圧力にもさらされることになったのである

特筆すべきなのはその後年代から年代初頭まで続いた動乱期でありこの混乱した時代背景こそ栗山自身にも暗い影響を及ぼしたこの困難な時期多く者が儒教思想への疑問符さえ投げかけるようになり自身でも苦悩の日だったとも言われているそれでもなお 自分自身より他者への思いやりを大切にして生き抜こうとしていた姿勢には心打たれるものがありますね

最後の日それでもなお歳という長寿命ながら年生まれという根源から逃れられない運命だったしかしこの老賢者には恐れなどない 年文化年月日大往生となった際多く弟子達がお別れし悲しみに包まれる中私がお伝えしたいことそれこそ愛と思いやりですと言葉ではなく最後まで行動で示してみせた

そして今日この偉大なる儒学者柴野栗山氏について語る際日本社会には依然としてその思想や教育法が息づいているそれともしかすると人間関係や価値観はいまだ流動的で変化している現代だからこそつまり人がお互い理解し合うためになかなか踏み込めず苦悩する今だからこそその存在感も強まっているのでしょうそう考えることによって初めて歴史上人物としてではなく一人ひとり互い支え合う仲間として共感できるようになる