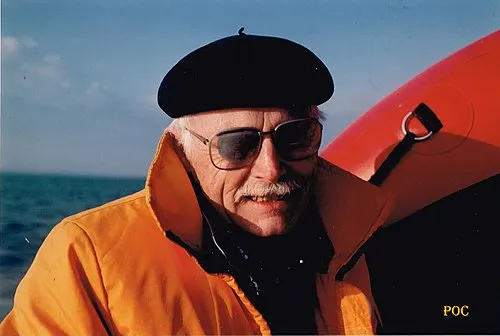

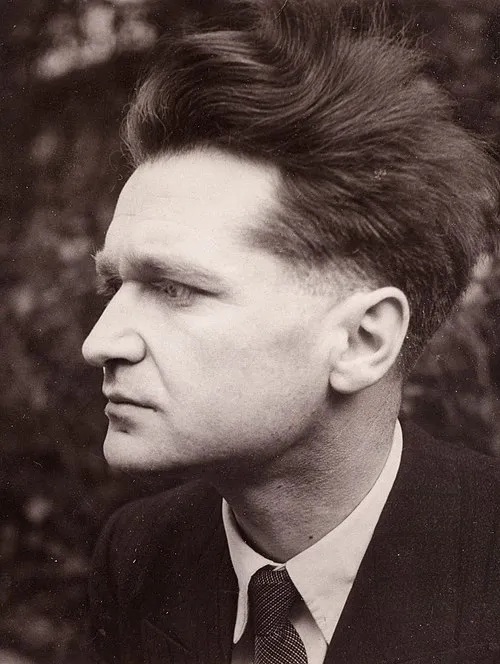

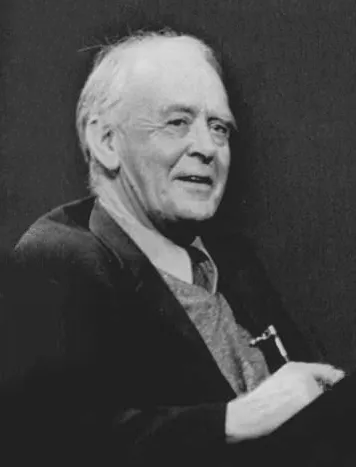

生年: 1937年

名前: シーモア・ハーシュ

職業: ジャーナリスト

主な業績: ウィーケリー事件の調査報道で知られる

受賞歴: ピューリッツァー賞を受賞

年 シーモア・ハーシュジャーナリスト

シーモア・ハーシュは年米国のシカゴで生まれましたしかし彼の人生は平凡なものではありませんでした幼少期から新聞に興味を持ち学校の新聞部で活動することでその才能を開花させましたこの情熱が後に彼を世界的なジャーナリストへと導くことになります大学時代ハーシュはシカゴ大学に進学しましたがその学問へのアプローチは常に独特でした皮肉なことに彼は公式な教育よりも実践的な経験から多くを学んだようです彼の初期キャリアには多くの転機がありました地元の新聞社やラジオ局で働きながら自身のスタイルを磨いていったのです年ハーシュは米国軍事情報局に勤務しましたその経験は彼の日をより複雑にし報道活動への視点にも変化をもたらしますしかしそれにもかかわらずこの職業生活から得た知識や洞察力が後重要になるとは予想もしていませんでした特に彼が経験した冷戦時代の緊張感と不安定さはその後の作品や記事にも影響を与えました年代初頭ベトナム戦争が激化するとともに多くの若者たちがその残虐さや無意味さについて疑問を抱き始めますその中でハーシュもまた声を上げるようになりました年彼はアメリカ政府によるマイライ事件 の真実を暴露する記事を書き一躍有名になりますこの事件では数百人ものベトナム人市民が殺害されておりそれについて詳細かつ率直な報道を行ったことで多くの人から称賛される一方で多大なる批判も浴びましたこのような状況下でも果敢に真実へ挑む姿勢こそが新しいジャーナリズムスタイルとして評価されたのでしょうおそらくこの頃からシーモア・ハーシュという名前はメディア界隈だけではなく広範囲な注目を集め始めたと思われます特筆すべきなのはその報道手法です情報源との信頼関係構築これこそが彼の記事内容と独自性につながっていたでしょうしかしそれにもかかわらず一部には偏向していると批判される場面も多かったためその立場には常に緊張感が伴いました年にはニューヨークタイムズにペンタゴン文書の記事を書くこととなりますそれまで秘密とされていた政府文書から明らかになった事実は人への衝撃となりました国家による嘘というテーマはいまだ多く語り継がれるものでありこの出来事以降大衆メディアや政府への疑念も増すばかりでしたまた自由とは何かという問いにも一層深い思索へと駆り立てた瞬間でもあったでしょうその後もハーシュはいわゆる調査報道の権威として活躍し続けましたオスロ合意やテロに関する議論など一貫して国家政策や政治家への批判的視点から多角的分析の記事を書いていますそれによって獲得した名声だけではなく多数受賞歴あるジャーナリストとして現在でも影響力がありますしかし同時に権力者との距離を維持することにも苦労したとも言えるでしょう皮肉なことですが一方でそうした調査活動によって敵対者を作り出す結果ともなるわけですそれでもなお自身信じる真実追求への情熱には揺るぎないものがありますまた近年では等新しい媒体でも活発につぶやきを行う姿勢を見る限り古典的手法だけではなく現代技術との融合について考慮し続けています死去してなお年現在 シーモア・ハーシュという名前はいまだ生き続けていますその精神性とも言える思考方法・行動原理こそ今後世代へ引き継ぐべき遺産なのかもしれませんまた現代社会ならび歴史家たちはこう語っています権力者のみならず一般市民との対話が重要だと過去年以上経過した今でもその思想風景を見る限り人の日常生活との関連性まで如実となっていますそれどころかおそらく我自身の日常生活すべてまでも見直す良い機会となっていると言えるでしょう