生年: 1949年

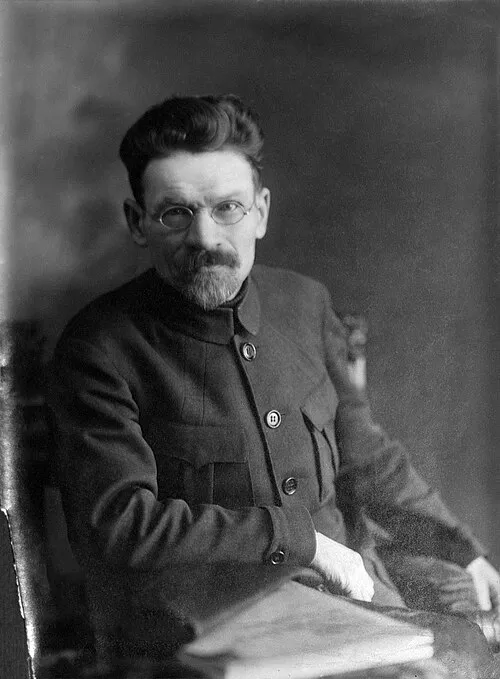

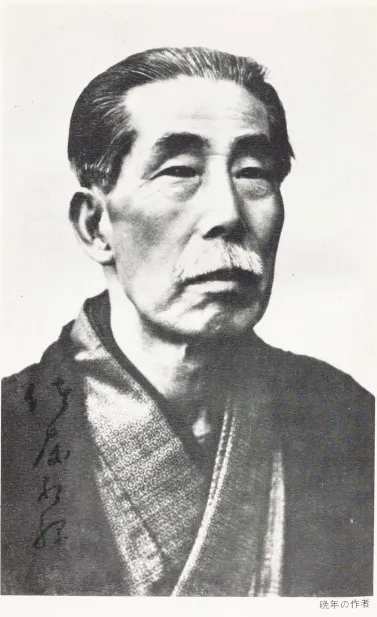

名前: 佐藤紅緑

職業: 小説家、俳人

生年: 1874年

年 佐藤紅緑小説家俳人 年

佐藤紅緑は年のある寒い日江戸の静かな町に生を受けました彼女の幼少期は文学と詩に囲まれた環境で過ごされましたしかしそれにもかかわらず当時の女性が持つことのできる選択肢は限られており彼女の心には早くも創作への渇望が芽生えていました若き日の彼女は自身の感情を表現する手段として俳句に魅了されました多くの場合その短い言葉の中には深い感情や自然への愛が込められています佐藤紅緑はまだ無名でしたが彼女の独特な視点と感受性が注目されるようになりました皮肉なことにその才能を発揮できる場所が限られていたため彼女は小さな集まりや地元の文芸誌で作品を発表することから始めました次第に彼女は自身の声を確立し日本文学界で重要な存在となりますしかしこの成功には苦労も伴いました社会的制約や偏見と闘いながら自身のスタイルを貫いた結果多くの人から支持されるようになったものですおそらく女性として成功すること自体が一つの革命だったと後世から評価されています年代になるとその名声はますます高まり多くの作品を執筆しましたその中でも特に人気だった俳句集春風では新しい視点から日本文化や自然について描写しましたこの作品には自身の日常生活や周囲への観察が織り交ぜられており多様な読者層から共鳴を呼び起こしましたそれにもかかわらず一部では女性だからという理由で批判も受けていたという事実も忘れてはいけません年になると日本社会は戦後復興へ向かって動き出していましたその中で佐藤紅緑もまた新たなインスピレーション源としてこの変化を捉え続けますもしかするとこの混沌とした時代こそ新しい文学を書くために必要だったと考えたことでしょうこれまで以上に精力的に執筆活動を行い人の日常生活や新しい価値観への挑戦など幅広いテーマについて語りましたまたその年彼女はその長いキャリアと影響力によって日本文学界へ多大なる貢献を果たしたとして数賞賛されましたしかしながら公私ともに波乱万丈だった彼女の日には辛酸もあり満ち足りている時期などほぼ無かったと言わんばかりですそして年月日歳という高齢でこの世を去りますその死によって日本文学界から一つ大きな灯火が消えた瞬間でもありました今日でも佐藤紅緑による作品はいまだ読み継がれていますしその詩的表現や独自性への評価は衰えるどころかむしろ高まっていますそして歴史家たちはこう語っています風景描写だけではなく人間味あふれる感情まで描写したことで多くの場合その詩句には普遍性さえ感じさせる今なお私たちの日常生活にもその影響を見ることができますまた小説家・俳人として活躍した女性という立場そのものにも注目すべきでしょう今日でも風景画家として名高い山水画との共通点があるとも指摘されていますこのようにして見ると一見異なるジャンル同士でも共鳴する部分がありますねそして今後さらに研究者たちによって解明されてゆくことでしょう何百年後も語り継がれるべき人物と言えるでしょう