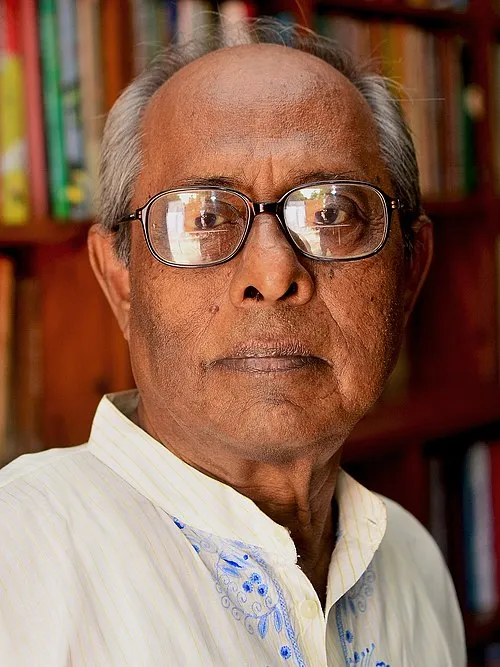

二代目三遊亭左遊

国籍: 日本

死亡日: 2022年11月15日

二代目三遊亭左遊落語の世界に生きた人間ドラマ

年東京の下町で彼は生まれた幼い頃から周囲の笑い声に包まれて育ちその音色は彼の心に深く刻まれていった家族は喜劇や演芸が大好きで夜な夜な繰り広げられる話術に耳を傾けながら自身もいつかこの舞台に立つことを夢見ていたしかしその道は決して平坦ではなかった

思春期には多くの選択肢があり自らの進むべき道について悩んだ時期もあったそれにもかかわらず彼は落語への情熱を忘れず高校卒業後すぐに落語界への道を歩むことを決意した年代初頭彼は初代三遊亭左遊師匠のもとで修行を始めるこの決断が後彼自身の人生とキャリアにどれほど大きな影響を与えたかその時点では誰も知る由もなかった

修行の日は厳しく多くの若者が挫折する中で彼は持ち前の根気強さで乗り越えたあるファンによればそれこそ本物の忍耐力と称されるほどだったというその努力が実り一人前としてデビューする機会が巡ってきた年代初頭には独自のスタイルを確立し多くのお客さんを魅了した

しかしそれにもかかわらず落語界は容赦ない競争社会だ次第に名声と共に様な困難も舞い込んできた名跡を継ぐことへのプレッシャーや自身だけではなく周囲との関係性それら全てが複雑になっていったそれでも皮肉なことにこの逆境こそが更なる成長へとつながった

二代目三遊亭左遊として

年代初頭多くのファンから支持されていた彼は二代目三遊亭左遊として新しいスタートを切るこの名跡には多くの責任と期待が伴うそれでもおそらく彼自身この役割には喜び以上に重圧感あふれるものだとも感じていただろうそして同時期には新しい世代との交流やコラボレーションも積極的だった

新しい風

年になると新型コロナウイルス感染症パンデミックという未曾有危機が日本中を襲ったしかし皮肉にもその制約下でもオンライン配信など新しい形態で演じ続け多様化した観客層との接点作りにも努めた一方で従来から続いている伝統的な寄席文化への愛情もしっかり持ち続けていたその姿勢こそが今後多様化するエンターテイメントシーンへの重要なメッセージとなったと言えるだろう

創造性と挑戦

自宅では手書きの日記を書いておりそこには落語ネタや日常生活について思いついたことを書き留めているというその内容から推測する限りおそらく自然体でありながら常に新しい挑戦者として自分自身と向き合っている姿勢から人へ笑顔や勇気というエネルギーまで届けようとしているようだったまた公演中には観客とのインタラクションも重視しており一緒になって楽しむという精神こそ大衆芸能として求められる要素なのかもしれない

未来への影響力

死という言葉とは無縁とも言える存在感

若手育成ともいうべき活動未来ある若者たちへ技術・心構えなど教え込む姿勢これこそ師匠・弟子関係だけではなく日本文化全体へ向けても大事なメッセージなのだと思わされるそしてそうした活動によって多くのお弟子さん達のみならず日本全国至る所で活躍する若手芸人達にも影響与えている姿勢将来的には更なる才能開花させ一層盛んな日本文化受け継ぎ系譜築いて欲しいものです