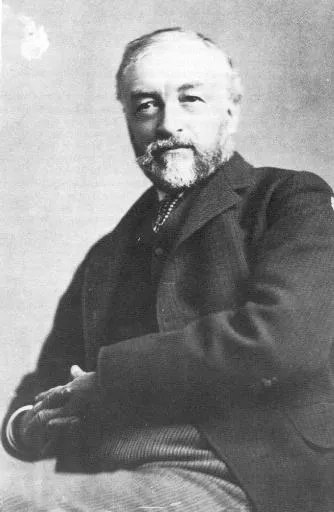

生年月日: 1865年

没年月日: 1908年

職業: 落語家

芸名: 三遊亭遊輔

三遊亭遊輔の物語

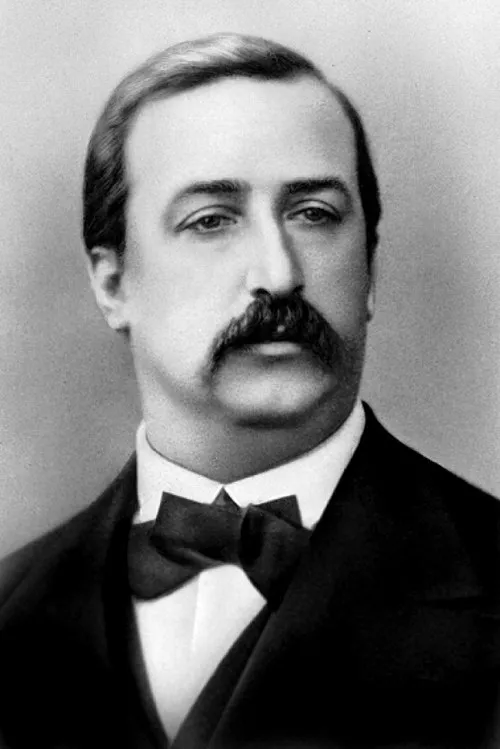

年東京の下町で誕生した彼は貧しい家庭に育った若い頃から人を笑わせる才能を持っていたがその道に進むことは容易ではなかったしかしある日友人の勧めで落語の世界に足を踏み入れることになるこの決断は彼の人生を大きく変えることになる

彼が初めて舞台に立ったときその心臓はまるでドラムのように激しく鼓動していたしかしその瞬間観客の笑い声が彼を包み込み彼は自分が求めていたものを見つけたような気持ちになった皮肉なことにこの小さな成功が後大きなプレッシャーとなるとは想像もしていなかった

彼は三遊亭の名跡を継ぐとともに自らのスタイルとユニークさで一世を風靡することになるしかしそれにもかかわらず多くの批評家たちから厳しい言葉も浴びせられたおそらくそれが理由で自身のスタイルについて悩む日も続いたと言われている

年一つの転機が訪れるそれは新作落語と呼ばれる新たなジャンルへの挑戦だった伝統的な落語スタイルから脱却し新しい物語やキャラクターで観客を魅了することになったその結果彼は名実ともに人気者となり時代劇や社会風刺を取り入れた演目でも評価されるようになった

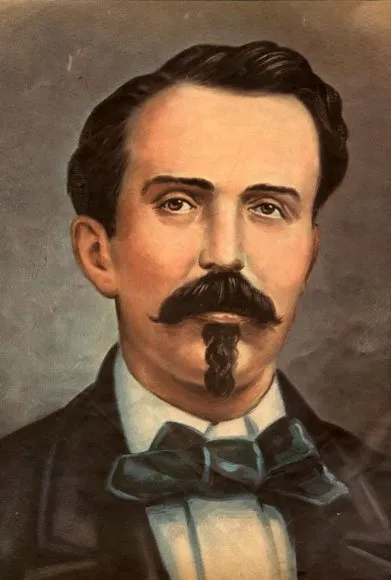

影響力と遺産

しかしこの成功には影もあった多忙すぎる日常生活や健康問題から精神的にも疲弊していく中自身の役割について再評価する機会も失われてしまうそして一部では彼自身が伝統的な形式への回帰を望んでいるという噂も流れ始めたそれでもなお多くのお客様から愛され続け多くの弟子達も育成していった

おそらく最も皮肉なのは長年笑顔を提供してきた男自身が不安や孤独感と闘っていたという点だろう人へ楽しさや喜びを届けながら自分自身ではその感情すら感じる暇すらない日そんな苦悩の日常こそが後世への教訓として残された

現代とのつながり

年惜しまれつつこの世を去る直前まで数多くのお客様へ笑顔と涙そして何より文化的価値観まで届け続けていたただ時代背景や状況が変わろうとも人間そのものには普遍的な痛みや喜びがありますそして今日でも多くのお客様によって受け継がれている落語界へ与えた影響力は計り知れないものだろう

最後に

明治・大正期日本文化として重要視されている落語その中でも特別扱いされ続ける三遊亭遊輔観客一人ひとりへの心温まる接し方およびその類稀なる才能によって今日まで名声は保たれているのであるこの歴史的人物から学ぶべき教訓とは真剣さと柔軟性が両立した道だと言えるかもしれない