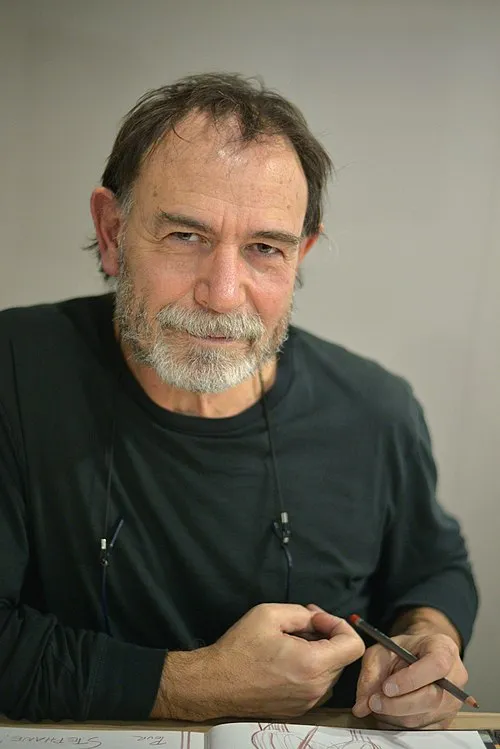

名前: 三遊亭楽之介

職業: 落語家

生年: 1955年

年 三遊亭楽之介落語家

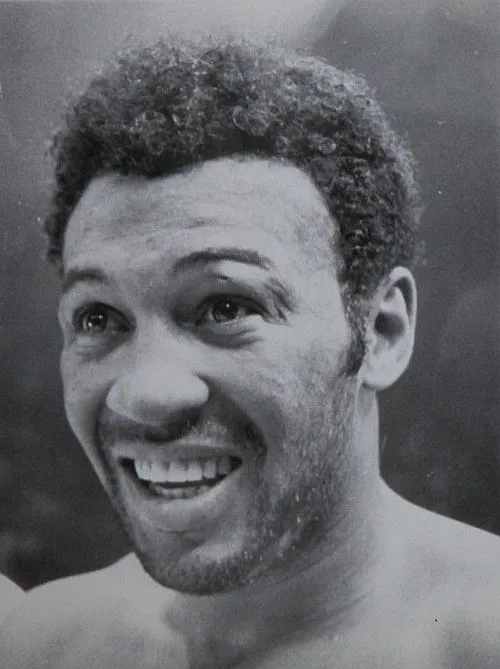

三遊亭楽之介この名前を聞いたとき多くの人は日本の伝統芸能である落語を思い浮かべるだろうしかし彼の人生は単なる芸人としての成功に留まらず数の波乱万丈な出来事が織り交ぜられた物語であった年日本の下町に生まれた楽之介は幼少期から言葉遊びや物語に魅了されていたその情熱は彼を将来の落語家へと導く原動力となった

しかし彼が舞台に立つまでには多くの障害があった若き日楽之介は家庭環境に恵まれずそれにもかかわらず彼は自分自身を見失うことなく周囲から支えられながら成長していったもしかするとこの苦しい経験こそが後に彼が表現する深い感情やユーモアを育む土壌となっていたのかもしれない

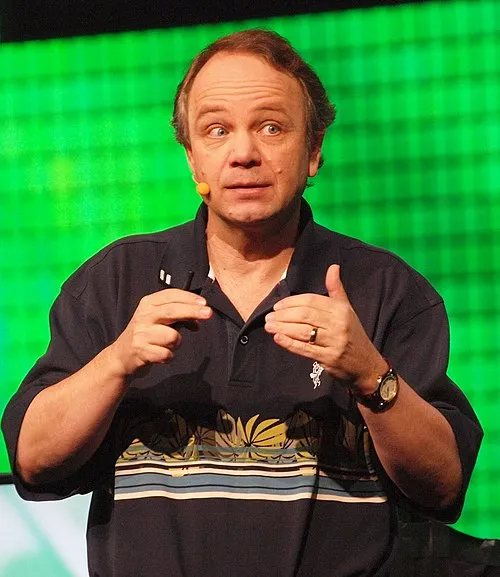

学校卒業後楽之介は真剣に落語への道を志す決意を固めた最初は名も知られていない小さな劇場で演じることから始まったしかしその努力は無駄ではなかった徐に観客から支持されるようになりある日大きな転機が訪れるそれは国際的なイベントで演じるチャンスだった世界中から集まった観客に向けて自身の持ち味である日本文化を披露する機会だった

このイベントで受けた拍手喝采によって一躍注目された楽之介しかしそれにもかかわらずその人気とは裏腹に心には常なる不安が渦巻いていた次も受け入れてもらえるだろうかその思い込みが時折彼を悩ませていたという議論の余地はあるがこの不安こそがさらなる挑戦への原動力になっていたとも言えるだろう

皮肉なことに日本国内外から名声を得ながらも自身の日常生活では孤独感と闘っている自分自身それこそが三遊亭楽之介という人物像なのだ一部ファンによれば舞台上では輝いている姿を見るけど本当の彼には暗い影がありますねと感じている者も多かったそしてその影響下でも新しいネタ作りには余念なく取り組み続けた

時代背景として見れば年代日本経済バブル崩壊後多くのお笑いやエンターテインメント業界も変化せざるを得ない時期だったその中でも楽之介はいち早く新しいスタイルやテーマへの挑戦し続け自身独自の日常的なストーリーテリング形式へと進化したのであるこの柔軟さこそ日本古来のお笑い文化と現代との架け橋とも言えるものだった

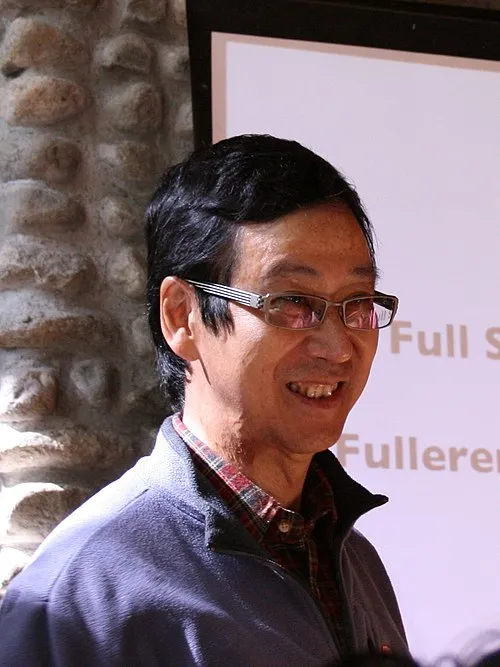

おそらくその柔軟性と独自性こそ多くファンから愛され続けている理由なのだろう日本人だけじゃなく外国人にもわかりやすいユーモアを意識して作り上げたネタ群それによって更なる国際的な関心も集まりこのようなお笑いや落語文化への理解者層も増えて行ったと言われているそして何より大切なのは楽しむことの重要性それが失われない限りお笑い文化自体も息づいてゆくだろう

また一方で悩み抜いて生み出された作品群にはどこか哀愁漂う要素もありそれゆえ幅広い層から共感される存在となった同じような境遇社会的地位や孤独などについて触れることで一緒につながれるというメッセージ発信でもあったとも考えざる得ないそのため観客との一体感生き様そのもの映し出すことになったわけだこの点では国境を越えた繋ぐ力として作用したと言える

そして年代以降になると更なるメディア展開としてテレビ番組への出演など多岐に渡る活動展開して行くただしその裏には本当に伝えたいことの理解者として音声だけではなく視覚的イメージまで訴求する必要性強調していたと思われますもちろんその成長過程には挫折や苦悩人間関係トラブルなど色んな困難遭遇した筈ですでもそれでも前進し続けた

今日でも三遊亭楽之介という名前は日本だけじゃなく海外にも広まりつつありますそして他方ではこうした名残見る限り勿論忘れ去られる運命にも興味惹かれる存在となりました未来でも連綿と続く日本文化そのもの象徴として評価され続ければ良いですね