.webp)

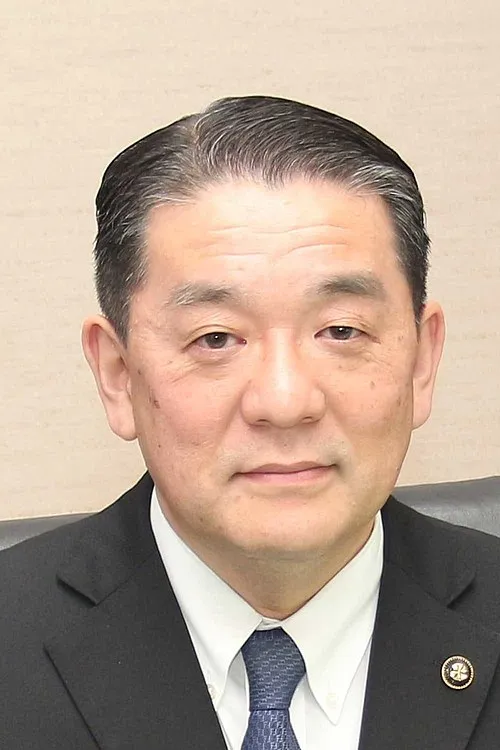

名前: 三遊亭金馬 (5代目)

生年: 1962年

職業: 落語家

流派: 三遊亭

代目: 5代目

年 三遊亭金馬 (5代目)落語家

三遊亭金馬彼の名を耳にしたことがある方も多いだろう年その名は日本の落語界に新たな風を吹き込むために誕生した彼の存在はまるで真夜中の星が静寂を破り観客の心を一瞬でつかんでしまうような不思議な力を秘めていたしかしその道は平坦ではなかった彼が若かりし頃自身の才能に気づくまでには多くの試練が待ち受けていた初めて舞台に立った時緊張から声も出せないほどだったと言われるしかしそれにもかかわらず彼はすぐにその場で笑いを取ることの楽しさと魅力に取り憑かれたここから彼の落語家としての旅が始まったのであるおそらく彼が最初に挑戦したネタは自作ではなく先輩から引き継いだものであったそれにも関わらずこの未熟な若者には何か特別なものがあった観客との距離感や間合いを自然と感じ取っていたという一説によればそれは彼自身の日常生活や人との触れ合いから培われたスキルだったと言われているしかし一番大切なのは決してあきらめない精神だったそれまで数の失敗や挫折を経験しながらも今日こそ成功すると自分自身に言い聞かせ続けたそして遂には多くのお客様から愛される存在へと成長していったその姿勢こそが後世への教訓となり多くの落語家たちへ受け継がれている三遊亭金馬が真価を発揮する瞬間それは舞台上だけではなくテレビなどメディアでも広まっていたその圧倒的な存在感と卓越した話術によってどんな困難でも乗り越える力強さを示していた皮肉なことに当時テレビ界では数のお笑いブームがありその中でも金馬氏は一際異彩を放っていたと言えるだろう彼女のようになれる日は来ないだろうとファンたちも密かにつぶやいていたしかしながらそれにも関わらず大衆から支持され続ける理由とは何だったのであろうかおそらくそれはただ単純なお笑いや滑稽さだけでなく人間味溢れるストーリー性や感情移入できる内容だからこそ人の心に響いていたとも考えられるそして時代背景も重要である当時日本全体が高度経済成長期という波潮に乗っていて人はいっそう疲弊しつつあったしかし逆境とも呼べるその状況下でも金馬氏は自分自身や周囲への皮肉混じりながら笑わせることで新しいエネルギー源となっていた年月が経過するごとに多様化する文化や娯楽産業しかし不変的なのは笑という普遍的共通言語だこの言葉には計り知れない力がありますそして今日でもその影響力はいまだ健在だ皮肉なことですが高度経済成長期から数十年後日本社会全体がおどおどしながら生き抜いている今このようなお笑いや落語こそ必要なのではないでしょうか三遊亭金馬氏について記憶するとき一つ思い出されるフレーズがあります人間喜劇それぞれ異なる役割とキャラクター達によって織り成される物語その中には悲しみや喜び不条理さなど様な要素があります しかし最終的には全員一緒になって笑える瞬間こそ最も重要ですこの教訓こそ今後私たちの日常生活にも活用できそうですまた生前には様なお祝い事など特別イベントにも参加していましたそのエネルギー溢れる姿勢によって多くのお客様との絆形成にも寄与したでしょうそしてこうした活動によって得たいざ知らず多くのお弟子さん達への影響力という形でも現れていました伝統を重んじながら新しい風潮も取り入れて行く姿勢それゆえ現代社会との調和すべきところについて常日頃考えて行動していましたね現在日本全国各地で開催され続けている落語会その背後には三遊亭金馬さんという先駆者達のお陰とも言えます他者への敬意と思いやりお互い支え合う文化そのものまた最近ではなど新しいプラットフォームでも落語公演など広まりつつありますねこれこそ伝統なのかな年現在推測になりますがおそらくその遺産三遊亭金馬はこの世代へも引き継ぎなが続いてゆくだろう未来世代へ向けても正真正銘本物伝統芸能として根付いて行けば良いですねその証拠ともなる出来事としてまた再び有名になる日来ればいいと思います人類文明史上多種多様ある訳ですが自身持ちなさい我ひとしくこれが好きなんですこの魅力無限大世界へよう込んで欲しいと思います一緒になれば尚更楽しみ倍増しますよね