.webp)

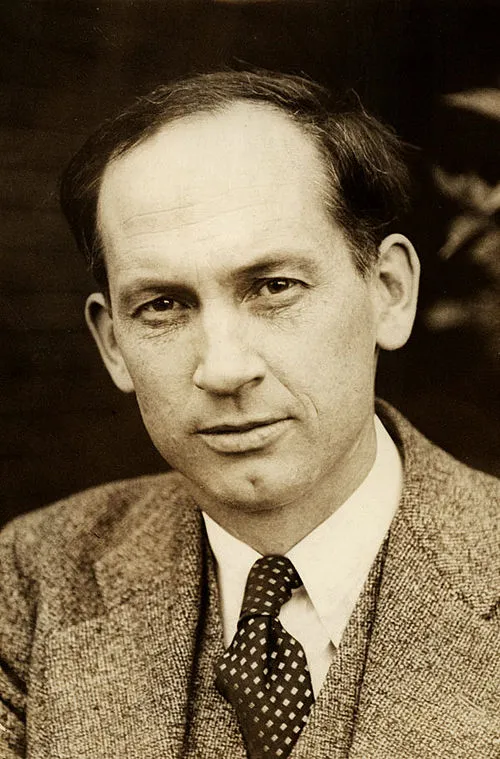

名前: 三遊亭金馬 (3代目)

職業: 落語家

生誕年: 1894年

没年: 1964年

年 三遊亭金馬 (3代目)落語家 年

三遊亭金馬代目は年に東京の下町で生まれましたその誕生は落語界において新たな才能が芽生える予兆とも言えるものでしたしかし彼の幼少期は決して平坦ではありませんでした家族は貧しく金馬少年は早くからその生活苦を知ることになりましたそれでも彼の心には独特のユーモアと物語への愛情が根付いていたのですやがて大正時代に入ると若き金馬は落語という芸術に魅了されます最初は師匠について見習いとして過ごす日しかしその中で彼が耳にした数多くのストーリーや笑い声が未来への道を照らし始めたのでしょうそれにもかかわらず新しい風を吹き込むことには時間がかかり多くの挫折を味わいました金馬自身も自分には才能などないと思っていたことでしょう年代になるとようやく彼は舞台へ立つ機会を得ますこれまで培った経験とセンスが一気に花開く瞬間でしたしかし一方で当時の日本社会は戦争へと向かっていましたその影響で多くの芸人たちが苦しむ中金馬もまた戦争による混乱を乗り越えながら自身のスタイルを確立していきます笑いを通じて人に希望を与えようという想いそれこそが彼自身を駆り立てた原動力だったのでしょう年代にはテレビという新しいメディアによって多くのお茶の間にも姿を見ることになりますこの時期三遊亭金馬という名前は広まりその名声も高まりましたこの人のお話なら聞いてみたいと思わせる何か特別なものがあったからですしかしそれにも関わらず一部では落語は古臭いという意見もありましたこの逆風にも果敢に立ち向かう姿勢それこそが古典芸能への熱意そのものだったと思います年代になると日本全体で高度経済成長期を迎えますこの変革期不安定さも抱えていた日本社会しかしこの混沌こそがおもしろさなのだと金馬さん自身言わんばかりでした戦争後生まれた世代だからこそできる話があるとの考え方からその観点から多様なテーマへの挑戦でも知られていました皮肉なことに高度成長によって人の日常生活や価値観にも変化がおよびそれによって落語自体も進化せざるを得なかったのでしょう年という年そのピークとも呼べる瞬間がありますこの年日本では東京オリンピックが開催され多くの期待と興奮で包まれましたその一方で三遊亭金馬もまた寄席で活躍する傍ら自身の落語家として最高峰とも言える地位へ上り詰めていましたその姿勢はいっそう輝きを増し聞けば笑顔になれると観客から愛され続けましたそしてこの時期には新しい技術や媒体との融合 それこそ現代的感覚との調和と言えるでしょうしかしそれでもなお老舗として守り続けた伝統的なスタイルこれこそ彼自身の日培った財産だったと思われます古きを温ね新しきを知るそんな流儀でもあったのでしょうおそらくこれは今後求められるスタイルとなり多様性ある文化として受け継ぐべき教訓ですただ一つだけ確かなことそれは三遊亭金馬という人物なしでは日本落語史を書くことなどできないほど重要だという点です年日本文化界において未曽有とも言える大偉業故・三遊亭金馬代目の死去この知らせは全国民へ衝撃波となりましたそれまで多様性溢れる創造性豊かな作品群 そして観客との絆これだけ多岐に渡った影響力はいまだ色褪せません一部ではさすがあれだけ影響力持ちなものと言われたり今なお懐かしむファン達はいっぱいいることでしょう今日でも人の日常生活には彼の名作たちやスタイル つまりおもしろさが息づいていますまた有名大学でも講義科目として取り上げたりするなどその存在感すら薄れる気配なし一種独特な存在感と深遠なるストーリーテリング技術それゆえ現在進行形として受け継ぎ続けていますそして皮肉なことですがこうした伝説的人物によって作られ育まれてきた場面・環境なくして今後展望する未来等考え難いことでありましょう最後まで記憶され続け高度成長期以降世代共通イメージにつながれば幸いです